2024년 10월25일 인도 파니파트시 동쪽 외곽에 있는 섬유 표백공장의 노동자 할림(25)의 세 살배기 딸 하마라가 표백 작업 중인 옷 더미 위에서 놀고 있다. 이 옷들은 독성 표백 용수에 담갔다가 뺀 것이다. 조윤상 피디

내가 사는 동네엔 옷을 수선해주는 ‘담담수선실’이라는 조그마한 가게가 있다. ‘낡거나 헌 물건을 고친다’는 수선의 낱말 뜻처럼, 헌 옷을 고쳐주는 가게다. 옷장 속 옷 가운데 품이 커서 몸에 맞지 않거나 유행이 지나 선뜻 손이 가지 않는 것들을 갖고 가끔 이 가게를 찾는다. 그러면 가게 주인이 색색의 실과 재봉틀을 이용해 맵시 있는 옷으로 바꿔준다. 1996년에 산 무스탕 재킷도, 2000년대 초반에 산 정장 재킷도 얼마 전 그렇게 고쳤다. 헌 옷의 생명을 연장한 것이다.

계절이 바뀔 때마다 동네에 있는 헌 옷 수거함에 넣는 옷도 다른 사람에게 가서 생명이 연장되는 거라고 생각했다. 그래서 중고거래를 하는 ‘당근마켓’ 같은 플랫폼을 통해 파는 것보다는 헌 옷 수거함에 ‘기부’하는 행위에 조금 더 뿌듯함의 점수를 얹어주곤 했다. 하지만 이 생각에는 아무런 근거가 없다. 헌 옷 수거함의 옷이 어디로 가는지 아무런 공식 기록이 없기 때문이다. 헌 옷 수거함은 중앙정부나 지방정부가 아니라 민간회사 소유여서, 얼마나 많은 헌 옷이 수거되는지 확인할 통계도 없다.

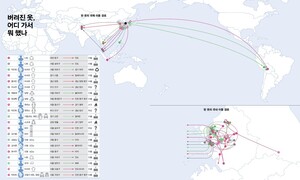

한겨레21 취재팀이 헌 옷과 헌 신발에 갤럭시 ‘스마트태그’와 인공위성 기반의 지피에스(GPS·글로벌 포지셔닝 시스템) 추적기를 달아 헌 옷 수거함에 넣은 뒤 이들의 경로를 추적해보기로 한 까닭이다. 추적기를 부착한 옷은 몇 달이 지난 뒤 일부는 아시아권 국가에서, 일부는 태평양 건너 남미권 국가에서 신호를 보내왔다. 취재팀은 이 가운데 인도와 타이 두 곳으로 직접 가봤다. 그리고, 세 살 하마라를 만났다.

하마라는 ‘헌 옷의 수도’라 불리는 인도 파니파트시 동쪽 외곽에 있는 섬유 표백공장 노동자 할림(25)의 딸이다. 표백공장은 헌 옷을 재가공하기 위해 옷을 구성하는 섬유의 색깔을 빼는 작업을 하는 곳이다. 문제는 표백에 강력한 독성 표백제와 계면활성제, 각종 중금속으로 이뤄진 화학물질 혼합수가 쓰인다는 점이다. 별다른 보호장구도 없이 이 공장에서 일하는 노동자들은 독성물질에 노출돼 호흡기나 폐 질환 관련 약을 먹으면서 근근이 버티고 있다.

하마라는 이 공장에 오두막을 짓고 가족과 함께 살고 있다. 그러니까 공장은 하마라를 비롯한 할림의 아이들이 온종일 뛰노는 놀이터이기도 하다. 공장 마당에는 독성이 가득한 화학물질 혼합수에 담갔다가 뺀 헌 옷이 더미로 쌓여 있고, 옷더미 인근에는 혼합수가 냇물처럼 흐른다. 하마라는 그런 곳을 맨발로 오가고 온몸을 비비며 독성물질이 묻은 당근을 간식으로 먹는다.

표백은 그나마 헌 옷의 재활용 과정 중 하나다. 수거함에 버려지는 대부분의 헌 옷은 인도나 타이 같은 아시아권 국가 어딘가에 쌓여 쓰레기 산이 된다. 쓰레기 산에서 썩어가는 헌 옷은 독성 침출수로 변해 강으로 흘러간다. 상대적으로 소득이 높은 국가 시민들의 무분별한 소비가 상대적으로 소득이 낮은 국가의 생활 환경은 물론이거니와 주민들의 삶마저 위협하고 있다.

그러니 무심코 옷을 버리는 일이 기부가 될 수는 없다. 조금이라도 옷을 적게 사고, 산 옷은 조금이라도 오래 입는 것이 세계 시민의 윤리적 삶이라 할 수 있다. 2025년을 여는 한겨레21 제1545호가 한 권을 통틀어 하고자 하는 이야기다.

이재훈 편집장 nang@hani.co.kr

※‘만리재에서’는 편집장이 쓰는 칼럼입니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

김성태 “검찰 더러운 XX들…이재명, 말도 안 되는 것들에 엮여”

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

법원, 배현진 ‘당원권 1년 박탈’ 징계 효력정지

“키 206cm 트럼프 아들을 군대로!”…분노한 미국 민심

트럼프, 쿠르드족 ‘대리전’ 구상…이란 내부반란 노린 듯

‘법정 난동’ 김용현 변호인, 추가 5일 감치도 집행 무산

선관위, 부정선거 음모론 차단…사전투표함 받침대 투명하게

‘홍보천재 김선태 잡아!’ 복지부부터 기아차까지 3만개 댓글 폭발

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

![[단독] 빈폴 ·구호 등 지난해만 새 옷 129t 태웠다 “고가 이미지 떨어질까 우려”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2025/1024/53_17612910814438_20251023504332.jpg)