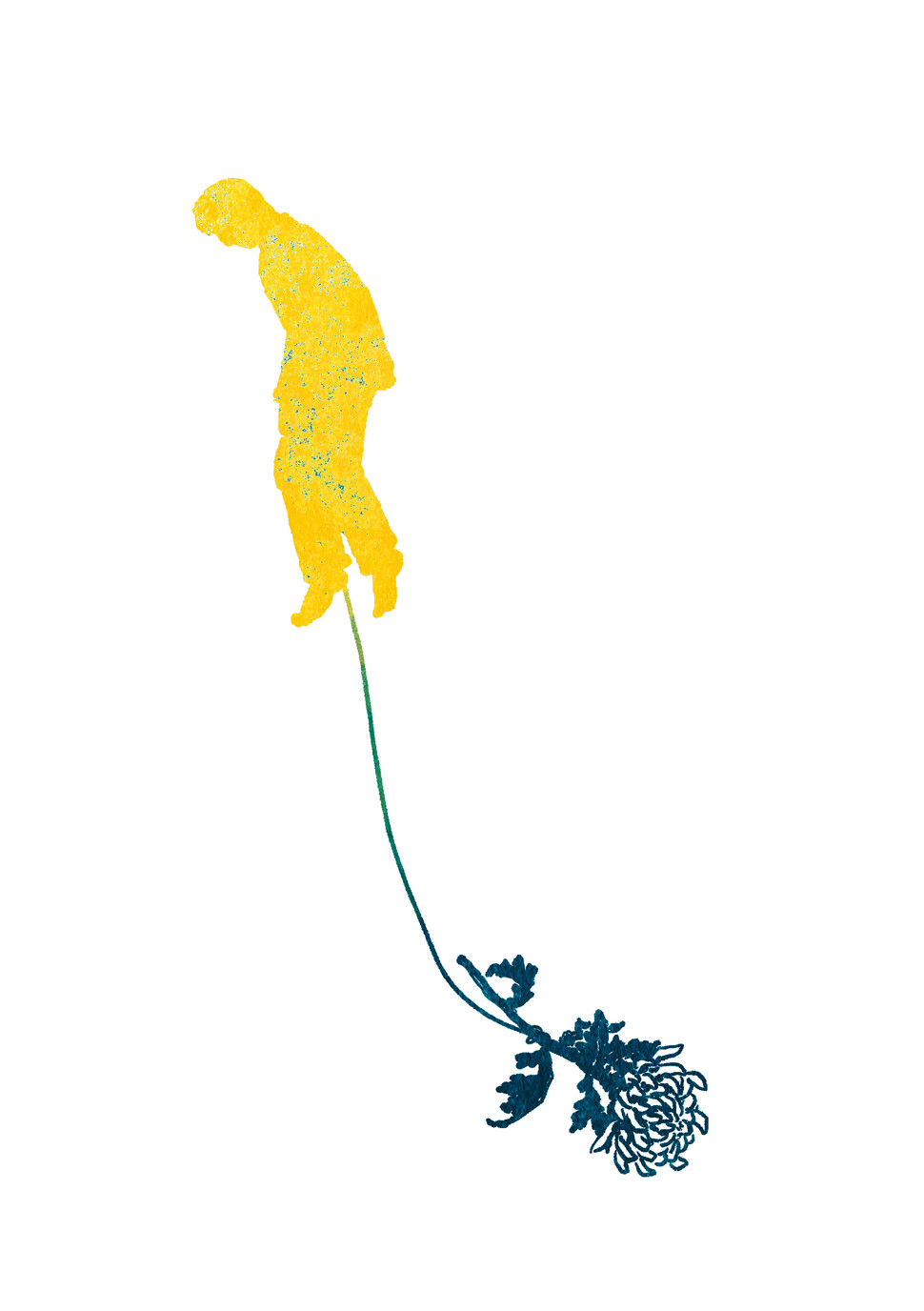

일러스트레이션 이우만

아주 개인적인 이야기다. 11월5일은 7년 전 세상을 떠난 내 친구의 생일이다. 이날부터 12월2일 그가 세상을 떠난 날이 올 때까지의 근 한 달 동안 내 마음은 온통 검은색이 된다.

7년 전 그때 친구와 나는 여행 중이었다. 사회단체에서 일하던 우리는 휴가를 맞추기가 까다로웠으므로 따뜻한 나라로 겨울여행을 떠나자는 계획을 오랫동안 짰다. 즐겁기만 할 예정이던 여행지에서 불의의 사고를 당한 친구는 이틀의 사투 끝에 세상을 떠났다. 또래에 비해 많은 죽음을 만났다고 생각했는데 친구의 죽음 앞에 나는 완전히 무방비였다. 내 앞에 벌어진 일을 믿을 수 없어 우왕좌왕하는 사이 장례는 끝났고, 모든 게 후회스러워서 매일 술을 먹거나 울기만 했다. 가슴이 찢어진다는 말이 실제 몸이 경험하는 통증에 대한 표현임을 알았다.

그리고 지난 7년 동안, 지금도 시시때때로 나는 그 시간을 복기한다. 왜 그런 일이 일어났나, 나는 그때 뭘 했나, 뭘 해야 했나, 우리가 마지막으로 나눴던 대화는, 음식은…. 그때마다 똑같은 지점에서 마음이 엎어진다. 단 한 가지도 되돌릴 수 없다는 사실 때문에 살아남은 이 시간을 미워하게 된다.

친구는 정말 좋은 사람이었다. 상투적인 표현이 아니라 정말로 그랬다. 응급실에 있는 친구를 향해 급히 달려온 친구의 부모님을 만난 뒤 나는 친구가 왜 그렇게까지 좋은 사람이었는지 조금 더 이해하게 됐다. 생사의 갈림길에 있는 친구의 곁에서 누구보다 고통스러운 시간을 보낼 때, 친구 엄마는 뜻밖에도 나를 위로했다. 자책하지 마라, 네 탓이 아니야, 함께 있어줘서 고맙다, 혼자 있었다면 어쩔 뻔했니.

나는 여전히 이 말을 다 믿지 못한다. 이 말을 믿자는 마음이 솟으면 제 속만 편해지려는 내가 징그러웠고, 살아남았다고 생각씩이나 하다니 이조차 이기적이라고 느껴졌다. 그럼에도 지난 7년을 되돌아보면 내가 밉고 싫을 때마다 나를 다독여준 것은 언제나 그때 친구 엄마의 말이었다. 만에 하나 그 말이 정말일지도 모르니까 정신을 차리자고 주문을 건다. 흔들리는 마음에서 깊게 내린 닻처럼 친구 엄마의 말이 천천히 나를 붙잡아줬다.

죽음은 참으로 되돌릴 수 없는 손상이다. 이 손상의 크고 작음을 분별할 도리는 없지만 이해할 수 없는 죽음일수록 상처 입은 사람들이 고립되기 쉽다는 것은 안다. 그래서 사람들은 사회적 참사 앞에 사과를 요구한다. 나눈다고 해서 내 몫의 슬픔이 사라지지는 않겠지만, 국가의 잘못을 인정하는 사과는 일어난 사실과 사건의 이름을 정리하는 과정을 동반하기 때문이다. 사회적 참사에 대한 사과가 위로인 까닭은 말이 아니라 그 과정에 있다. 사과는 끝이 아니라 상처와 함께 살아가겠다는 다짐의 시작이다. 이태원 참사가 일어난 뒤 정치적 손익계산에 따라 공방을 일삼는 말들 속에는 그런 위로가 없었다. 마땅하고 순순한 일이라고 생각했던 것들이 계속 무너져 내리는 기분이 든다.

참사 나흘 뒤 하얀 소국을 든 나에게 한 할머니가 말을 건넸다. “거기에 가시나봐요.” 어떤 대답을 해야 할지 몰라 망설이는 사이 그는 다시 말했다. “나도 오후에 친구들과 가요, 있어서는 안 되는 일이었죠.” 참사 현장에 비가 내리자 자원봉사자들이 비닐로 메모와 꽃을 덮었다. 장례를 마치고 올지 모를 유가족에게 시민들의 위로가 전달되기를 바란다며.

검은 날들을 보내며 묻는다. 아프게 떠난 이들을 생각하며 꽃 한 송이 겹쳐놓기도 저어한 시민들의 눈물은 어디로 가야 하나. 서로를 위로하는 이 마음을 묶어줄 닻은 무엇일까.

김윤영 빈곤사회연대 활동가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

미 “모즈타바 외모 훼손됐을 것…다음주 이란 매우 강하게 타격”

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

말기 암 치료 중단 이후…내 ‘마지막 주치의’는 누구?

한동훈 “날 발탁한 건 윤석열 아닌 대한민국”…‘배신자론’ 일축