최빛나 제공

훈육의 수사로 사용되는 ‘기다려라’는 말이 요즘처럼 슬픈 적은 없다. 단순한 지연의 의미가 아니라 결국 자기의 존재를 완성하기를 미루라는 의미에서의 ‘기다려라’는 명령, 그 말은 그렇게 학교에서도, 다급한 위기의 현장에서도, 부조리한 현실에서도 참고 감내하라는 수사가 되었다. 그렇게 우리는 왜 기다리라고 하는지도, 왜 기다리는지도 모르며 그저 ‘고도를 기다리는’ 존재로 사회에 나와 마치 역할놀이라도 하고 있는 거 같다.

그저 역할놀이를 하고 있으니 자기가 무엇을 해야 하는지 모르는 총합의 재난이 펼쳐진다. 그리고 그것은 ‘자기 인식으로 살아가는 것’은 어떻게 가능할까? 라는 웃픈 질문을 다 커서 하게 되는 현실과도 연결된다. 우리가 처음 이런 활동을 시작한 것도 그 웃픈 질문을 그저 사적인 것으로 두지 말고 바깥과 연결시켜보자는 생각에서였다(사실 바깥이 어디 있을까, 한 몸통 같은 건데).

그렇게 제작이라는 접촉면을 통해 연결해보자는 생각을 했었다. 대안이라 이름 붙일 것도 아닌, 사회적인 것, 인간을 위한 것이라는 책무도 아닌, 끊임없는 상황적인 사유들로 현명함을 가질 수 있기를 바랐다.

그리고 봄날 동안 터져나오고, 삐져나오고, 스며나오는 온갖 부조리에 감각과 정신은 검게 쪼그라들며 울화라는 것이 돼간다. 활동을 시작하면서 했던 생각들은 기름지게만 느껴지고 이 층층의 폭력에 무력해진다. 끝을 알 수 없는 이 상황을 지켜보며 어느새 생기라는 것이 다 빠져나가버린 듯 팔다리는 무거워져 있었다.

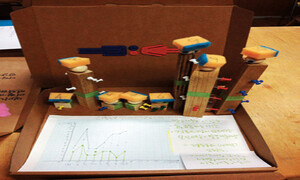

힘없는 팔다리를 놀려 예정돼 있던 작은 부엌을 만들었다. 수도꼭지만 있는 옥상에 쪼그리고 앉아 설거지를 하기 불편해 만들기로 했던 이동식의 작은 싱크대다. 냄비는 들어가는 높이인지, 출입문은 무리 없이 통과할 수 있는지, 물 호스는 어떻게 지지할 수 있는지 계산을 하고 나무를 자르고 이어붙였다. 그렇게 뜨거워지는 해 아래에서 이틀을 작업했다. 웃고 농담을 하고 작은 실수에 서로 타박을 하며 만들었다.

힘없이 처진 팔다리에 조금 기운이 돌며 화끈거리는 긴장감만 가득하던 몸은 피로감이라는 그래도 살아 있는 감각이 스며든다. 그리고 이 되살아나는 촉각적인 감각은 우리가 있는 작은 옥탑 공간을 다르게 생각할 수 있게 해주었다. 이 새로운 사물은 우리에게 행위를 촉발시킨다. 안의 공간과 바깥의 공간이 연결되고 그 공간에 사람들을 초대할 상상으로 확장된다.

옥상 부엌을 열어야겠다는 생각이 들었다. 음식을 싸오고 이야기를 나누고 불만을 토로하고, 하고 싶은 일들 모의하는 촉각적인 식탁, 허공을 올려다보며 하염없이 기다리는 것이 아닌 쌍욕이라도 함께 날려줄 수 있는 그런 공간 말이다. 그렇게 ‘다르게 만들기’를 시작해야겠다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

이란, 두바이금융센터 공격…신한·우리은행 지점 있지만 인명 피해 없어

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

미 국방 “이란 최고지도자 모즈타바, 외모 훼손됐을 것”

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이 대통령 “기름값 바가지 신고하세요”…“여기요! 1976원” 댓글 봇물

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표