최빛나 제공

순리대로 살면 된다는 순진한 생각은 법을 만나면 여지없이 깨진다. 논란거리도 안 될 것이라 생각하는 상식적 규범이 얼마나 쉽게 무시되는가를 일깨워주는 판결도 만발한다. 만든 지 8개월 만에 재건축한다며 나가라는 건물주의 요구를 법이 인정해주는 일이 서울 방화동의 ‘카페 그’에서 벌어졌고, 미래에 닥칠(지도 모르는) 경영상의 위기를 대비해 공장 폐쇄와 대량 해고는 정당하다는 판결을 콜트·콜텍 해고노동자에게 내려준다. 이 과정을 지켜본 ‘막무가내종합예술집단’ 진동젤리는 이 사건들의 당사자들을 초대해 라는 무대를 만들었다. 동명의 카프카 단편소설이 한 축으로 흐르는 이 연극은 무대를 뚫고 나가 법 앞에 서성일 수밖에 없는 사람들의 현실을 극으로 불러들여 법을 해체한다. 이 연극의 흐름과 함께 사용되는 카프카의 소설 는 법 안으로 들어가려는 한 시골 사람과 문지기의 대화가 기록된 아주 짧은 소설인데 더 짧게 요약해보자.

시골 사람은 법의 문으로 들어가길 문지기에게 청한다. 문지기는 가능하나 ‘지금은’ 그의 입장을 허락할 수 없다는 말을 반복한다. 억센 털과 큰 매부리코를 가진 문지기의 모습에 지레 겁을 먹은 시골 사람은 입장을 허락받을 때까지 기다리기로 결심하며 모든 노력을 기울인다. 심지어 문지기의 모피코트에 붙어 있는 벼룩에게까지 문지기를 설득하길 간청하기에 이른다. 그렇게 세월은 흐르고 여전히 법의 문 앞을 서성이며 소리 지를 힘도 없이 투덜대던 늙어버린 그는 죽어가며 마지막으로 문지기에게 질문을 던진다. “그 세월 동안 나 이외 입장을 요구하는 이가 왜 아무도 없었던 거요?” “그건 이 문이 당신 이외엔 누구도 입장을 허락받을 수 없기 때문이라오”라고 문지기는 답한다. 그리고 이제 “이 문은 닫아야겠다”고 한다. 이 짧은 소설은 웃프고 현실을 중층적으로 드러내는 은유로 가득하다.

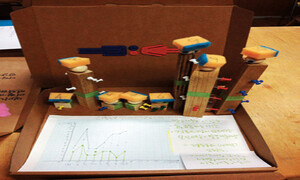

어쨌든 현실을 무대로 불러들여 법을 해체하는 이 작업을 위해 우리는 무대 작업자로 소환되었다. 크든 작든 법 앞에 서본 경험이 있는 우리 역시 ‘잘못한 것 없다’라는 당당함은 법 앞에서 얼마나 후들거리는지, 그리고 어느새 읍소를 하거나 과잉된 제스처를 취하게 되는지, 법리적 해석이 얼마나 멘붕스런 것인지를 알기에 자신의 무용담(?)을 나누며 연극 무대를 준비했다. 뭐 그래야 연극에 참여하는 분들이 직접 쓴 글씨가 무대 작업의 대부분을 차지하지만 말이다.

무대 작업을 위해 이런저런 개념을 세웠으나 작업을 하다보니 뇌는 투명해지고 ‘날’로 보였던 종이 박스에 테이프 감는 작업은 만만치 않은 노동이다. 마트에 쌓인 온갖 상표의 종이박스들을 갖다 나르며 테이프를 감고 감고 감았다. 어쭙잖게 박스를 줍는 노인들만 떠오르고 법에 대한 생각은 이미 날아갔다. 이 노동은, 이 행위는 뭘까 하는 생각만 가득하다. 뭔가 울적하고 담담했고 만들어내고 있는 건 그들의 경험의 재현이 아니라 우리 이미지의 어설픈 표현이었다. 뒤늦은 장마가 오락가락하고 100일을 맞은 세월호 유가족들이 연극이 열리는 서울역 앞을 지나갔다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

국힘 ‘절윤 격돌’ 예상했지만…싱겁게 끝난 “입틀막 의총”

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

이 대통령 “나의 영원한 동지 룰라”…양팔 벌려 꽉 껴안아

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]