1

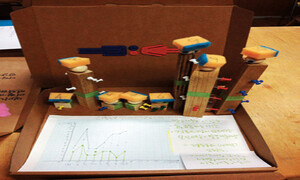

‘누가 DIY(Do It Yourself) 시민을 만드는가?’라는 제목의 자리에 20∼30대 친구들이 초대됐다. 협동조합·사회적기업 등 사회적 경제 분야에서 일하는 예술가, 연구자, 비정부기구(NGO) 활동가 10여 명이다. ‘능동적 시민’을 강조하는 흐름이 점점 강해지는 시기에 그 ‘자발적 시민성’을 ‘DIY 시민’으로 명명하며 질문을 던지기 위한 것이다. 이들의 활동을 두고 ‘국가가 해야 할 영역을 시민의 자발성으로 작동시키기 위한 것’이라는 시선과 ‘시민사회가 자치적 역량을 넓혀가는 흐름’이라는 반대의 시선이 교차한다. 자발적 시민성이 ‘만들기 문화’와 연결되는 것도 요즘 부쩍 눈에 띈다. 그것은 자립경제·창조경제로 연결될 뿐 아니라, ‘도시를 DIY하라’ 등의 슬로건에서도 보이듯 사회 혁신을 수식하는 표현으로 많이 등장한다.

어쨌든 그것들이 ‘DIY 시민성’이라고 할 만한 상징으로 나타날 때, 우리의 일과 노동은 어디를 딛고 있나라는 이야기를 나눠보려 했다. 탈소비사회의 대안으로서 DIY부터 개인의 취향을 위한 DIY, ‘스스로 삶을 (알아서) 제조하라’라는 요구와 조응하는 DIY 정신까지, 우리는 DIY 정신이 다양하게 구현되는 시대에 살고 있다. 특히 ‘공공적’ 일을 하는 친구들은 이 흐름에 강하게 영향받고 있다. 어쨌든 DIY 사회가 개개인의 삶에서 구현되는 얘기를 듣고 싶었다. 하지만 잘됐는지는 모르겠다. 어떤 친구들은 침묵과 시무룩한 표정으로 앉아 있었고, 오랫동안 영토를 만들기 위해 고생한 사회적 기업가 친구는 구조적 문제를 알아도 그 일에 대한 당위성을 가져야 할 시기에 접어든 게 느껴졌다. 서울 용산 미군기지 반환 관련 연구를 하는 한 예술가 친구는 자신들이 시민활동가라는 이름으로 불리더라며 도대체 시민활동가가 뭐냐고 묻는다. 사회적 기업에서 일한 친구는 자기는 ‘구조맹’이었기 때문에 ‘악의 평범성’이었다고 이야기한다.

‘억압적 권력에 불복종하는 시민’이 여전히 시민성의 담론을 크게 차지하는 이곳에서, 20∼30대 친구들은 부드럽고 니치적인 정책 아래 자발적이고 창안적인 시민이자 활동가로 명명되며 사회생활을 시작하고 있다. 이런 시대를 살아가는 친구들에게 이 흐름을 신자유주의로 설명하는 학자들의 이야기는 동네북을 두드리는 듯 보이고, 좋아 보이는 것을 모두 ‘소셜’이란 이름으로 퉁치는 것에는 점점 무감각해진다. 그래도 자립적으로 살아남으려는 우리의 그라운드는, 노동은, 도대체 어디에 자리잡아가고 있을까?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

트럼프, ‘슈퍼 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

아내 이어 남편도 ‘금메달’…같은 종목서 나란히 1위 진풍경

‘2관왕’ 김길리, ‘설상 종목 첫 금’ 최가온 제치고 한국 선수단 MVP 올라

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]