최빛나

도무지 실용성이라고는 없어 보이는 ‘퍼스널’ 컴퓨터의 용도를 발견하게 한 건 테트리스 게임이었다. 지금 생각해보면 테트리스는 그 시대의 ‘킬러 앱’이었다. 어쨌든 이 걸출한 게임 덕분에 잠결에도 떨어지는 테트리스 조각을 받으려 컴퓨터를 켜는 중독적 쓸모를 발견하게 되었고, 어느 순간 워드도 작성하고, 전자우편 주소도 만들고, PC통신도 들락날락하며, 그렇게 컴퓨터는 나의 친구가 되어 있었다. 가만, 그러고 보니 그간 친구 참 많이도 바뀌었네. 개인적으로 쓰던 컴퓨터만 해도 벌써 5대를 넘어가고, 그것만인가 스캐너, 프린터, 태블릿 PC 등 주변기기에, ‘모바일’ 시대에 접어들어 통신수단 겸 들고 다닌 녀석들까지 포함하면 그 수가 이미 만만치 않고 기억도 잘 안 난다. 기술을 소비하고 버린다는 감각으로 설명하면 약간 서글프고 뭐랄까, 어느 순간 반이 바뀌고 나니 가물가물해지고 멀어져버린 초등학교 친구를 기억하는 그런 감각이랄까? 그 녀석들 어디로 갔을까? 하며 노스탤지어에 빠지는 것도 잠시. (그렇다. 깜박이던 녹색 커서, PC통신의 연결음, 5.25인치 플로피디스크의 연약함이 노스탤지어다.) 아프리카의 한 바닷가 마을에 대한 이야기를 적어보자.

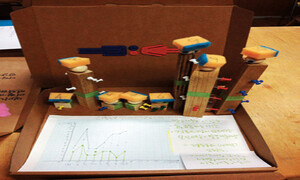

얼마 전 워크숍과 발표회를 함께 한 린다와 안드레아스는 연구자이자 활동가, 그리고 미디어작가이기도 한 친구들이다. ‘전방위’ 어쩌고 수식을 위해 이일 저일 하는 건 아니고, 전달해야 할 방식을 고민하다보니 이런저런 역할을 하게 되었다는 이 친구들, 한국에 온 김에 작업 소개를 부탁했더니 전자 쓰레기에 대한 이야기를 들려준다. 가보지 않고 닿지 않았던 걸 전하는 일이 가질 함정을 무릅쓰고 이 친구들이 들려준 이야기를 적어보자.

아프리카 가나의 수도 아크라 인근의 아그보그블로시라는 한 해변 마을은 마을 전체가 전자 쓰레기장이라고 한다. 이 친구들이 보여준 마을에서는 많은 전자부품이 별도의 처리 시설 없이 분리되고 태워지고 팔리고 있었다. 중금속에 그대로 노출되고 매캐한 연기가 마을을 뒤덮고 아이들이 그 위에서 맨발로 놀아도 어쨌든 그것은 그 지역의 산업이다. 작동하지 않는 전자기기들이 그렇게 자선의 명목으로 모여들고 그것을 밀담하는 또 다른 시장이 생겨난다. 마을의 해변은 작은 부품들이 조약돌처럼 흩어져 있고 그 황량한 풍경을 배경으로 지워지지 않은 하드디스크의 메모리들은 흘러든다. 이러한 장소는 세계 곳곳에 산재해 있다. 물론 그것들의 위치가 평등하지 않다는 걸 짐작할 것이다. 개방과 협업의 네트워크 문화, 오픈소스 하드웨어의 부상이라는 기술혁신의 물질세계 한켠을 그 친구들이 그렇게 들려주었다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

최시원, 윤석열 선고 뒤 “불의필망”…논란 일자 SM “법적 대응”

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

이 대통령, 인천시장 출마 박찬대 글 공유하며 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

미, ‘무역법 301조’ 관세 예고…한국에도 새 위협 될 듯

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발