등사기를 만들어보겠다며 야심차게 시작한 것까지는 좋았다. (사실 야심을 가질 대상도 아니었다.) 실크스크린도 해봤겠다, 같은 공판화 방식이니 뭐가 그렇게 어려울까 하며 만만하게 생각했다. 1960∼70년대 등사기가 50만원 정도에 옥션에서 팔리는 것을 보며 코웃음도 쳤다. ‘만들면 되지’라고 생각한 거다. 그렇다. 우리는 등사기라는 기술적 조상이 100년 가까운 시간 동안 쌓았을 퇴적층은 생각도 안 하고 언제든 복원이 가능한 ‘올드’한 미디어라고만 생각했다.

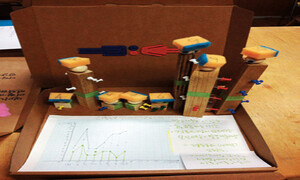

최빛나 제공

삽질은 그렇게 시작됐다. 복사기와 프린터의 블랙박스적인 편리에 길든 감각이(모르면 편하다) 등사기의 내공을 얕본 것이다. 일명 가리방- 예민한 두께로 파라핀이 발라진 얇디얇은 가리방 종이, 그 종이에 대고 긁는 미세한 요철의 철판과 철필, 그리고 적절한 잉크의 종류- 이 모든 것의 세밀함과 합을 이뤄야 한다는 것을 우리는 몰랐다. 당구 큐대를 가는 줄칼을 만드는 회사에까지 연락해 철판이 제작 가능한지 물어보고, 먹지와 유산지로 어떻게 안 될까 테스트하는 삽질을 하다 결국 백기를 들고 가리방 종이와 철판은 일본인 친구를 통해 구했다. 그렇게 구한 일제 가리방지는 도저히 흉내 내볼 엄두가 안 날 정도로 그 자체가 장인의 품새였고, 철판의 치밀하게 계산된 요철들은 얼마나 여러 번의 기술적 개선을 거쳤을지를 짐작하게 한다. 등사기를 만드는 삽질은 이렇게 미진한 무용담처럼 일단락됐고, 그래도 우리는 사각사각 긁히는 가리방지의 감촉과 특유의 선으로 표현되는 소량의 인쇄물에 즐거워했다.

여하튼 여기저기 등사기를 만든다고 돌아다니니 1980년대 후반까지 사용했던 기억을 전해주는 선생님에, 부모님이 등사인쇄할 거리를 받아와 생활비를 보충했다는 지인의 증언이 이어진다(○○인형 눈알과 종이봉투만 있었던 게 아니다). 한 매체를 둘러싼 우리의 생활사를 듣는 것도 흥미롭지만 등사인쇄 공정을 하나하나 밟아나가며 느껴지는 건 어떤 태도에 대한 감흥- 구멍이 뚫어지지 않게 또박또박 긁어 적은 가리방지는 틀림없이 정갈한 필체를 요구했을 것이고, 끈적한 잉크가 뭍은 롤러를 농도와 힘을 조절해가며 한장 한장 밀어내는 작업은 틀림없이 안정된 호흡과 침착한 균형을 요구했을 것이다. 꼼꼼하게 한 장씩 밀어내던 노동의 고됨은 복사기의 종이 걸림에서 오는 짜증과 빡침으로 바뀌었고, 그 교환이 상당히 밑지는 장사같이 느껴지기도 한다. 과거에 대한 노스탤지어는 사실 옛날 미디어나 복고적인 시각적 사물에 있는 것이 아니라 그런 태도에 대한 그리움 같은 것에 있지 않을까 하는 생각도 든다. 사물과의 사이에서 벌어지는 물리적 균형과 조붓한 수공업적 과정이 연마시키는 기질 같은 거 말이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

최시원, 윤석열 선고 뒤 “불의필망”…논란 일자 SM “법적 대응”

“장동혁은 합법적 지도자, 흔들지 말라”…국힘 원외 당협위원장협의회 성명

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

손흥민, 메시와 대결서 3-0 승…MLS 올 시즌 첫 도움

이 대통령, 인천시장 출마 박찬대 글 공유하며 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

마스크 꼭!…영남권 뺀 전국 황사 위기경보 ‘주의’