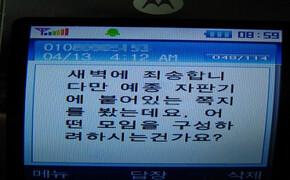

야외에서 고기를 구워먹는 데 필요한 업소용 화로는 서울 황학동 도깨비시장 등에서 싼값으로 구할 수 있다. 한혜경

이제 봄이다. 추울 때면 나무늘보보다 게을러지는 천성 탓에 그간 베란다에 방치해둔 쓰레기를 입춘 맞은 기념으로 모처럼 내다놓았다. 터지기 직전까지 꽉 채운 5ℓ짜리 쓰레기봉투 5개를 전봇대 밑에 예쁘게 기대놓으며 생각했다. ‘아, 이제는 입김도 안 나올 만큼 따뜻해졌네. 조금 더 내버려뒀다면 베란다에서 버섯이 자라났겠군.’ 쓰레기를 버리면서 봄을 실감하다니 그리 낭만적이지도 운치 있지도 않지만, 어찌됐건 봄이 됐으니(살벌한 꽃샘추위가 남아 있지만 일단 제쳐두고!) 하고 싶은 게 많다. 그중 으뜸이 바로 ‘야외 취사’다.

‘야외 취사’ 하면 사람들마다 간직하고 있는 자잘한 추억이 있다. 방금 낚은 물고기로 코펠에다 끓여 방파제에서 쪼그려 앉은 채 먹는 매운탕이라든지, 걸스카우트 캠핑에서 아무 재료나 되는 대로 넣어 만든 정체불명의 찌개와 설익은 밥, 우이동(서울의 대학생 MT 메카)의 민박집 평상에 앉아 대학 동기들과 구워먹은 삼겹살 같은 것의 맛들. 음식 한입 한입마다 그 시간의 풍경과 공기를 소스처럼 묻혀서 곁에 있는 사람과 나눠먹었기 때문일까, 유독 맛있었던 기억 말이다.

지난해 가을 어느 날, 마쓰모토 하지메의 을 읽은 나는 뜬금없이 야외 취사를 하고 싶어져 견딜 수 없었다. 저자가 젊은 시절 했다는 ‘다 함께 노상에서 전골을 끓여먹는 이색 시위’가 소개된 대목 때문이었다. 당시는 ‘서울광장 사용권리 되찾기 주민조례개정 서명운동’의 수임인일 때라, 맘 같아서는 서울광장 앞 노상에서 단체로 삼겹살을 구워먹는 야외 취사 시위를 추진하고 싶었지만…, 걱정되는 문제가 한둘이 아니라서 상상에만 그치고 말았다. 먹는 와중에 경찰한테 끌려갈까봐 불안해하는 건 누구라도 싫을 테니까.

그리하여 나의 야외 취사 욕구는 어딘가의 야외에서 친구 몇몇과 고기를 구워먹는 소박한 수준으로 하향 조정되었다. 단, 고기를 좋아하는 육식인으로서의 확고한 취향(구울 땐 무조건 직화로)만은 포기할 수 없었는데, 도대체 업소용 화로를 어디서 싸게 구할지 막막했다.

답은 생각보다 가까운 곳에 있었다. 아버지를 따라 ‘황학동 중앙시장 그릇도매상가’에 가니 수저에서 대형 냉동고까지 식당 차리는 데 필요한 물품이 중고로 다 있었다. “이런 데는 식당 차리는 사람한테 도매로만 파는 곳 아니냐”고 아버지한테 구시렁댔으나, 새것처럼 멀쩡한 업소용 화로 한 개를 7천원에 사올 수 있었다. 동네 마트에서 일회용 바비큐 석쇠와 숯을 사두고 장소를 고심했다. 먹는 와중에 창피를 당하거나 주민 신고가 들어가면 철수해야 하니 최대한 은밀한 곳이어야만 했다. 나는 졸업한 대학교의 동아리관 옥상을 떠올렸다. 거의 아무도 찾지 않는 장소(나 빼고). 오, 아름다운 모교여.

절친 J와 L을 저녁에 소집했다. 고기를 조달하기로 한 J는 1시간을 지각했다. 굶주림에 지쳐 올라간 옥상에는 고기가 탔는지 덜 익었는지도 구분할 수 없을 만큼 짙은 어둠만이 가득했다. 아뿔싸. 옥상에서 별을 보며 고기를 먹겠다는 계획은 전면 수정이 불가피했다. 다행히, 인적이 드문 동아리관의 앞마당은 학교의 연극 공연을 위한 무대제작소가 있어서 언제나 어수선했다. 우리는 각목 쪼가리가 굴러다니는 구석 자리에 숨어 고기를 구워먹기로 했다. L이 몰고 온 차를 구석에 대놓고 그 뒤에 숨어 자리를 깔았다. 잘 모르고 산 싸구려 중국산 숯은 불이 잘 붙지 않았다. 보다 못한 J가 나서서 펜션집 딸답게 능숙한 솜씨로 불을 피워냈다.

목살과 삼겹살을 한창 구워먹다가 양송이버섯을 씻으러 화장실에 다녀오는데 순찰을 돌던 경비 아저씨와 건물 앞에서 딱 마주쳤다. 나는 재학생인 척하며 배가 고파 고기를 구워먹고 있다고 너스레를 떨었다. 경비 아저씨가 어이없다는 듯 웃을 때 “고기 좀 드시고 가세요”라 제안하자 그는 “됐고, 불이나 안 나게 조심해라”고 한 뒤 쿨하게 퇴장했다.

우리는 마음을 푹 놓고 최선을 다해 구워먹었다. 가을의 풀벌레 소리가 들려왔다. 캠핑을 온 것만 같은 이상한 흥분이 우리 위에 내려앉아 있었다. 목살, 삼겹살, 베이컨, 양송이버섯, 통새우를 굽는 연기가 주황색 보안등 불빛 속에 걸쭉하게 녹아 들어갔다. 석관동 일대의 길고양이들이 우리 때문에 참 괴롭겠다는 생각이 들었다. 그래서 먹다 남은 고기 몇 점과 새우 대가리를 잘게 잘라 아스팔트 바닥에 뿌려두고 왔다. 잘 먹었을까, 걔네들.

이번 봄에는 햇빛 좋은 대낮에 한적한 옥상에서 갈매기살을 구워먹고 싶다. 대담한 고양이 몇 마리나 경비 아저씨가 합석해도 괜찮을 것이다. 고기를 넉넉히 준비해둬야겠다. 겨울 내내 냉장고 위에서 먼지를 뒤집어쓰고 있던 화로를 꺼내 닦아야 할 시간이다.

한혜경 ‘손바닥 문학상’ 수상자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “불법 계곡시설 허위보고한 공직자들, 재보고 기회 준다”

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

김정은 “한국, 영원한 적”…미국엔 “평화적 공존도 준비” 대화 손짓

대구 간 한동훈 “출마지 미리 말 안 하겠다…국힘, 막으려 덤빌 것”

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 안귀령에 총 잡혔던 전 부하 생각은?

![이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고치…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS] 이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고치…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720725126758_20260226501531.jpg)

이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고치…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]