“몇 달 전 저를 찼던 사람이 어제 새벽 2시에 전화를 했네요. 너무 놀라서 받지는 않았는데 이 남자 갑자기 무슨 심리로 이러는 걸까요? (헤어졌던 사연 중략) 기분이 좀 이상해요. 아까 미니홈피 들어가봤는데 다이어리에 ‘보고 싶다’라고 적혀 있고 배경음악도 실연 노래로 바뀌어 있었어요. 연락해보고 싶은데… 그러면 안 되는 거겠죠?”

굳바이… 똥차. 한혜경

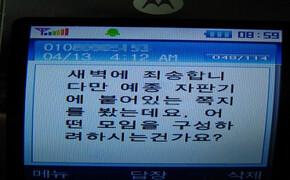

이런 식의 글, 여기서는 수두룩하다. 수십만 여성회원을 보유한 화장품 커뮤니티 카페의 ‘사랑&이별’ 게시판이니까. 스크롤을 내려 댓글을 확인한다. 아직 몇 개 없다. 이럴 때일수록 더 의욕이 솟는다. 모니터 너머의 얼굴도 모르는 사람들에게 “저기요, 저 좀 혼내주세요. 정신 차리라고 말이에요, 네?” 하고 절박하게 부탁해오는 그녀를 도저히 모른 척할 수 없다. 마음을 비우기 위해 대웅전 불상 앞에서 108배를 하는 대신 ‘사랑&이별’ 게시판의 이별한 여자들에게 선플 100개를 달아주기로 했으니 말이다. 포근한 ‘토닥토닥’이 아니라 매콤한 ‘때찌때찌’를 장전한다. “구남친(‘예전 남자친구’를 일컫는 게시판 용어)한테서 새벽에 걸려온 전화는 씹어야 진리. 싸이월드 미니홈피로 슬픈 척하는 거에 속지 마세요. 술 먹다 심심했나 보죠. 신경 쓰지 말고 수신 거부하세요.” 몇 시간 뒤 그녀는 이 댓글에 덧글을 단다. 절대 연락하지도 받지도 않을 거라고, 솔직히 자기가 생각해도 그게 맞다고, 댓글 달아주셔서 감사하단다. 사실 그녀라고 모를 리 없다. 다만 위로와 동조가 절실했을 뿐.

참 당연하고 식상한 소리를 자꾸 해야만 한다. “정말 그걸 몰라서 그래?”라고 외쳐주고 싶은, 이미 알고 있으면서 확인받기를 원하는 사람이 이렇게나 많다. 아니… 그녀들은 일단 그저 이야기를 털어놓고 싶은 것 아닐까? 남자친구와 싸울 때 종종 얻어맞는다는 그녀에게는 “때리는 남자 따위 빨리 정리하시고 더 좋은 사람 만나세요”. 딴 여자와 연애를 시작한 옛 남자를 되찾아오고 싶다는 그녀에게는 “남의 떡 탐내지 마시고 새 남자를 찾아보심이 어떨는지요”. 옛 남자 미니홈피에 자꾸 들락거리게 돼서 미치겠다는 그녀에게는 “구차한 시간 낭비니까 궁금해도 참아보아요. 자칫하다 방문자 추적기에 걸리면 개망신”. 헤어지면 후련할 줄 알았더니 힘들어 어찌할 바 모르겠다는 그녀에게는 “하고 싶던 즐거운 일을 하고 바쁘게 지내다 보면 다 흘러갈 거예요”. 나쁜 남자한테 상처받아 또다시 누군가를 만날 자신이 없다는 그녀에게는 “똥차 가면 벤츠 옵니다. 더 좋은 인연 꼭 찾으실 거예요”. 전자우편으로 이별 통보 받은 그녀에게는 “그런 덜된 인간하고 오래 안 간 게 차라리 천만다행이니 힘내세요” 등등. 정답을 알고 있으면서도 차마 마킹하지 못한 OMR 카드 답안지 같은 이야기에, “자, 여기!” 하고 컴퓨터용 사인펜을 쥐어주듯 댓글을 단다. 그녀들에게 건넨 말은 나의 OMR 답안지에도 고스란히 들어찬다. 그 말들처럼 살고 싶어진다. 그래야만 한다. 그 말들은 내가 나 자신에게 달아준 댓글이기도 하니까. 마치 프리허그(free hug)를 하는 기분이다. 내가 그녀를 껴안으니 그녀도 나를 껴안아준다.

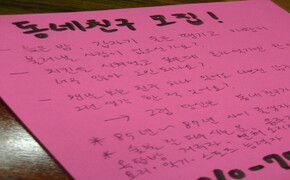

최근 이별을 겪은 친구 H와 술을 마시다 이 새로운 취미(혹은 이별 세리머니)에 대해 털어놓았다. H는 반색했다. “나도 요즘 그 게시판 자주 들어가는데!” H가 나와 같은 취향을 가졌다니 신기했다. 얘기가 통할 거 같아, 알 만한 사람만 아는 얘기를 꺼냈다. “근데 거기 지난번에 보니까, 실연한 사람들끼리 모이자고 번개 제안하는 글 올라왔던데. 난 날짜 지나서 못 가봤어. 궁금했는데.” H가 웃으며 말했다. “나 갔다 왔어.” 네댓 명이었다던가. 각자 헤어진 사연을 풀어놓고, 조언도 주고받고, ‘구남친’ 욕도 하다가 몇몇은 울고 위로해주면서, 새벽까지 술 마시며 함께 있었다고 했다. “너도 울었어?” 하고 물으니 고개를 끄덕였다. “다음엔 나도 데려가라”고 조르자 H는 나지막이 대답한다. “응… 꼭 다시 만나기로 했으니까.”

그러나 왠지 내가 그 술자리에 끼게 될 일은 없을 거라는 확신이 든다. 다시 만나도 될 만큼의 시간이 흘렀을 때쯤이면 아마 우리 모두 괜찮아져 서로를 필요로 하지 않을 것 같다. 이미 100개의 댓글을 초과한 지금, 나는 제법 아무렇지 않다. 애초에는 100개를 다 쓰면 내 이별 이야기를 써서 올리고 그녀들의 위로를 받으리라 생각해뒀는데, 신기하리만치 쓸 이야기가 없다. 차마 못 쓰는 게 아니라 아예 쓸 말이 생각 안 날 만큼 무섭게 옅어져가는 중이다. 게시판의 그녀들에게 말하고 싶다. 괜찮아질 거예요… 라고. 당신도, 나도, 어느새 곧.

한혜경 ‘손바닥 문학상’ 수상자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

쌓여가는 닭고기, 못 받는 쿠팡 주문...‘배민온리’에 갇힌 처갓집 점주들

트럼프, ‘공유사무실 쓰는 5인 원전 기업’에 일본 투자금 36조원 퍼주나

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

‘어디서 3·1절을 팔아?’…전한길 콘서트, 허위 신청으로 대관 취소

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘건진법사’ 전성배 징역 6년…김건희에 통일교 금품 전달

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)