동영상으로 요리를 배우면 이해하기 쉽다. 숱한 시행착오 끝에 탄생한 요리들. 한혜경

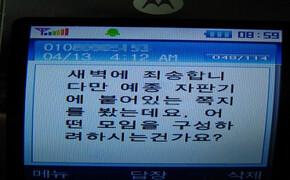

자취를 하게 된 지 어느덧 반년이 훌쩍 넘었다. 가스요금 내는 것을 자꾸 잊어 급기야 ‘당장 미납금을 내지 않으면 가스 공급을 중단할 테다’라는 최후통첩이 날아온 일만 빼면 그럭저럭 잘 살아왔다. 귀찮은 일이 꽤 많지만 어쨌거나 처음 맛보는 자유였다. 무엇보다 좋은 건 두 가지다. 누구든 초대할 수 있고, 무엇이든 요리해서 먹을 수 있다는 것.

독립하기 전에는 집에서 달걀프라이 하나 해먹는 것조차 편치 않았다. 일 때문에 해외에 있는 엄마를 대신해 살림을 도맡고 있는 할머니는 ‘부엌은 내 영역’이라는 자부심이 강했다. 나는 뒷정리를 말끔히 못하고 꼭 뭘 하나씩 빠뜨려서 완창만큼이나 구성진 잔소리를 피할 수 없었다. 케이블 채널에서 제이미 올리버(영국의 스타 요리사)가 지인들을 집에 초대해 특유의 감탄사 “러블리!”를 연발하면서 그럴싸한 요리들을 만들어 대접하는 과정을 넋 놓고 바라보며 로망을 키웠으나, 현실에서는 그럴 엄두도 못 내고 할머니가 만든 음식을 별 감흥 없이 꾸역꾸역 먹었다. 혀도 늙은 할머니는 간을 잘 못 봤다. 그래서 밖에서 먹는 음식보다 집밥이 더 짰다. 차마 짜다고 말할 수 없어서, 엄마가 해주던 집밥 맛이 그리울 때면 대학생 때 드나들던 허름한 백반집에 가서 밥을 사먹었다.

젊고 귀여운 백인 요리사가 심어준 로망은 독립 뒤에야 시도할 수 있었다. 물론 시행착오를 거쳤다. 무작정 제이미 올리버 레시피에 도전하려 했지만, 구하기 힘든 식재료가 한둘이 아니었다. ‘펜넬’ ‘로메인상추’ ‘물소 젖으로 만든 생모차렐라’ 따위는 우리 동네에 없으므로 포기. 요리책을 보고 따라하기로 했다. 처음 만든 것은 ‘페투치네 알프레도’. 분명 책대로 한 것 같은데, 먹는 내내 조금씩 크림소스 위로 불길한 기름띠가 생겼다. 소스의 유지방이 분리된 것이다. “맛있…어?” 하고 처음 물었을 때 “응” 했던 친구는 어느새 파스타 면발을 포크로 감았다 풀었다 반복하며 찬물만 들이켰다. 나는 조용히 포크를 내려놓았다. 양념치킨을 시키겠다고 일어났을 때 친구는 굳이 나를 말리지 않았다. “치킨무 많이 달라 그래”라고 나지막이 말했을 뿐. 요리책은 볼 때나 쉽지 막상 해볼 땐 애매했다. 그러던 어느 날 ‘우연히’ 다운로드 사이트의 업데이트 목록에서 〈EBS 최고의 요리비결〉을 발견했다. 뭐지? 꽤나 자신만만한 제목이군 그래. 호기심에 클릭한 그것은, 이럴 수가, 정체기에 빠진 나를 구원했다. 글로 요리를 배우다가 동영상으로 바꾸니 이해가 쉬웠다. ‘쓸데없는 창의력은 버리자. 이번만큼은 주입식 교육의 힘을 믿어보는 거야.’ 이렇게 결심했다. 계량스푼과 계량컵을 마련하고 정말 ‘하라는 대로’ 외워서 똑같이 따라했다. 다행히도 요리 실력은 점차 그럴싸해졌다. 초보가 실패하지 않는 비법은 의외로 간단했다. 1. 재료 준비를 미리 다 해놓는다. 2. 소금은 맨 마지막에, 간 봐가면서 조금씩 넣는다. 3. 한 번에 한 가지씩 2~3인분만 만든다. 1번과 3번 조건을 충족시키면, 시간적·정서적 여유가 생겨서 불 조절이나 간 보기를 제대로 해내기가 쉽다.

동영상으로 여러 종류의 요리를 익혔다. 탕수육, 스파게티, 닭볶음탕, 마파두부, 돼지고기 생강구이, 비빔국수, 피자 등등. 툭하면 친구들(남자 포함)을 불러다 요리해서 먹였다. 먹은 뒤 반응은 대체로 이러했다. “너 생긴 거 보면 꼭 ‘요리를 왜 해요~ 그냥 사먹죠, 뭘~’ 이럴 거 같은데 의외로 가정적이야.” “나중에 식당 차리자. 홀은 내가 볼게 넌 요리해라.” “엄마 말고 누가 이렇게 음식 해준 거 처음이야.” “너 같은 ‘남자’랑 결혼하고 싶어. 왜 넌 여자인 거니.” 아끼는 사람들이 밥 한 끼에 격렬히 행복해하자 나도 덩달아 행복했다.

그런데 막상 가족한테 요리를 해준 적이 별로 없다는 걸 깨달았다. 마음먹고 아버지, 할머니, 시집간 언니를 초대했다. 피자를 만들었다. 밀가루 반죽을 밀대로 미는 것을 본 할머니는 더운데 애쓴다며 혀를 찼다. 아버지는 설마 피자 도우까지 직접 만들 줄은 몰랐다며 신기해했다. “할머니, 여기서 먹으니까 외식하는 것 같다. 그치?” 언니가 말했다. 할머니는 조그만 입을 오물거리며 고개를 끄덕였다. 문득 찡했다. 할머니, 미안해. 앞으론 내가 맛있는 거 자주 만들어드릴게.

집에서 언제나 요리를 전담하고 있는 그 누군가도 가끔은 남이 해주는 걸 먹고 싶을 거다. 당신이 한번 해봐라. 맛이 조금 없으면 어떤가. 중요한 건 마음이지. 너무 타거나 짜서 삼키지 못할 수준만 아니면 뭐… 괜찮다. 마법의 가루, 화학조미료의 힘을 좀 빌리면 어때! 감동하는 얼굴 보고 놀라지나 마라. 단, 그 감동 쭉 갈 수 있게 뒷정리 잘하는 거 잊지 말자.

한혜경 ‘손바닥 문학상’ 수상자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

이 대통령 “산골짜기 밭도 20만~30만원”…부동산 타깃 확대

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에, TK 의원-지도부 내부 충돌

대전·충남 통합 불발되면, 강훈식은 어디로…

트럼프 말리는 미 합참의장…“이란 공격하면 긴 전쟁 휘말린다”

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

이 대통령 “계곡 불법시설 못 본 척한 공무원 엄중 문책하라”

![법원장님 들어가십니다 [그림판] 법원장님 들어가십니다 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0224/20260224503791.jpg)

법원장님 들어가십니다 [그림판]

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)