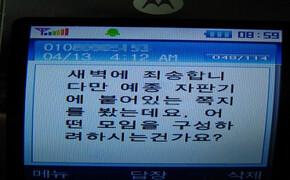

지난해 한예종 사태를 알리기 위해 결성된 2인조 밴드의 공연. 영화 〈반드시 크게 들을 것〉을 보고 나서 밴드를 만들고 싶어졌다. 한혜경

“가장 싫어하는 장소가 어디야?”라고 누가 물어온다면, 나는 냉큼 이렇게 대답할 것이다. “주말 저녁의 영화관.” 자리를 찾기 위해 낯선 무릎들의 숲을 비집으며 “죄송합니다” 하고 굽실대야 하지 않나, 서로 조몰락거리고 싶어 안달난 연인들의 손(입)놀림을 애써 모른 척해야 하지 않나, “방광이 참 크신가 봐요”라고 말을 건네고 싶을 만큼 우렁차게 콜라를 빨아먹는 누군가 때문에 대사를 놓치지 않나, 하필이면 꼭 내 주위에 앉은 사람들은 앉은키가 크거나 내 의자를 자꾸 걷어차거나 휴대전화를 끄지 않거나 영화 중요 정보를 발설하거나 콧물 혹은 기침감기에 걸렸거나 하지 않나(바로 당신 말이야!). 게다가 내 돈 주고 보는 건데도 앉고 싶은 자리를 선택할 기회조차 박탈당하기 십상이다.

그럼, 가장 좋아하는 장소는? ‘평일 오전의 영화관’이다. 조금 융통성을 부려보자면 저녁밥 먹기 전의 평일 오후까지도 괜찮다. 척추 깊숙이 영화를 쪽쪽 흡수하게끔 되는 그 기분, 굳이 표현하자면 ‘소박한 사치’랄 수 있겠다. 돈을 더 많이 낸 것도 아닌데 자유와 호사스러움을 만끽할 수 있다는 점에서. 봄이 끝물인 요즘에는 더더욱 그러하다. 남들은 이렇게 화창한 날에도 학교나 직장에 가는데 당신은 꼭 보고 싶던 바로 그 영화를 보러 간다고 생각해보라. 자(타)율학습을 땡땡이치고 떡볶이를 사먹는 고교생이 된 것처럼, 조조영화를 보는 행위는 영화 그 자체를 넘어선 이상야릇한 통쾌함까지 선사한다.

월요일 대낮, 마음은 이미 작가지만 실생활은 아직 반백수인 나는 지인에게 받은 티켓으로 오랜만에 혼자 영화를 봤다. 이날의 영화는 이미 알 만한 사람은 다 아는 독립영화 이었다. 화장을 공들여 하고 미니원피스에 하이힐 차림으로 집을 나섰다. 평일 대낮에 영화 보러 가면서 지나치게 편한 복장이면 “나 백수요” 광고하는 것 같아 이날도 작정하고 멋 좀 부렸다. 동네에서는 차마 쓸 수 없던 허세 작렬 선글라스까지 끼고 서울 홍익대 앞 복합문화공간 ‘상상마당’의 지하 4층 독립영화상영관으로 갔다.

알고 보니 달랑 하나뿐인 스크린으로 하루에 무려 세 편의 영화를 돌려가며 커버하고 있었다. 100명이나 앉을 수 있으려나 싶은 극장의 객석에는 맨 뒤의 두 줄에만 젊은이 8명이 띄엄띄엄 앉았다. 나를 포함해 딱 두 명이 관객의 전부인 영화도 있던 터라 그게 그리 놀랍지는 않았다(그 영화는 이었는데, 영화관 안에는 중년 아저씨와 나뿐이었고, 나는 아저씨가 혹시나 변태로 돌변할까봐 겁을 먹고 가방 안에 있던 커터칼을 꺼내 꼭 쥔 채 영화를 봤으나, 물론 평화로웠다). 영화관을 전세 낸 듯해 뿌듯해졌다. 아무도 팝콘이나 콜라 따위를 갖고 있지 않았다. 대형 멀티플렉스 영화관들처럼 광고나 다른 영화 예고편을 틀어주지 않아 지루할 새도 없이 제 시간에 영화가 냅다 시작되었다.

에, 영화 리뷰가 아니므로 굳이 자세한 얘기는 하지 않겠다. ‘전혀 다른 두 인디밴드의 성공과 성장 과정을 다룬 본격 막장 로큰롤 다큐멘터리’라고들 하던데, 기똥차게 잘 만들었다. 꼭들 보시길. 이른바 ‘쌈마이’ 정신과 로큰롤의 힘으로 무장한 영화답게 처음에는 풋 하고 웃었는데 어느새 정신 차려보니 몇 안 되는 관객 모두 하나 되어 채신머리 내팽개치고 제 무릎과 옆사람의 어깨를 드럼처럼 쳐대며 ‘푸하하학크캬캬캭아하학핡’하는 호흡곤란 유발 폭소를 배출하고 있었다. 상영 시간 95분 동안 그 누구의 휴대전화도 울리지 않았다. 이 순간 전 은하계를 통틀어 오직 스크린과 우리만이 존재하는 것처럼. 웃느라 지쳐 그러는지 아님 감명받아 그러는지, 엔딩 크레디트가 올라가는 내내 일어나는 사람은 한 명도 없었다.

평일 오전이나 대낮에 영화를 보는 사람은 한가한 사람이기도 하지만 정말로 그 영화를 꼭 보고 싶어서 찾아온 사람이기도 하고 영화를 향한 애정과 매너를 탑재한 우수 관객이기도 할 것이라고 나는 생각한다. 밖으로 나오니 기다렸다는 듯 오월의 햇살이 쏟아졌다. 영화 속 밴드들의 성공을 본 덕분인지 유난히 화창한 날씨 덕인지 모르지만 ‘하고 싶은 거 열심히 하면서 살아야지’ 하고 느닷없이 피가 끓어올랐다. ‘나도 밴드나 만들어볼까?’ 하는 생각을 딱 3초쯤 했다. 이건 죄다 영화 탓이었다. 진짜로. 평일 대낮의 사치를 양껏 누리고 걷는 길거리는 여기가 원래 이랬나 싶을 정도로 컬러풀해 보였다. 오늘만큼은… 우리의 낮이 당신의 밤보다 아름다웠다.

한혜경 '손바닥 문학상' 수상자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

“표결 못한다” 여당서도 ‘법 왜곡죄’ 수정 요구…“후퇴 말라” 강경파 넘을까

이 대통령 “산골짜기 밭도 20만~30만원”…부동산 타깃 확대

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

![법원장님 들어가십니다 [그림판] 법원장님 들어가십니다 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0224/20260224503791.jpg)

법원장님 들어가십니다 [그림판]

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

“미 법무부, 엡스틴 파일에서 트럼프 ‘미성년자 성착취 의혹’ 문서 50여쪽 누락”

쉬지 말고 노세요…은퇴 뒤 ‘돈 없이’ 노는 법