상처 입은 사람들에겐 위로와 동정이 필요하다. 이탈리아 로마 거리에서 구걸하는 개. 한혜경

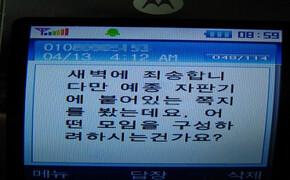

이럴 바에야 차라리 헤어지는 게 낫겠어. 이렇게 생각만 하고 있었는데 오히려 내가 먼저 차였다. 갑자기 달랑 문자메시지 한 통으로. 그나마 단문메시지(SMS)보다 10원 비싼 장문메시지(LMS)라는 것이 황송할 지경이었다. 최측근의 반응은 대략 이러했다. 1. 잘 헤어졌다! 2. 솔직히 네가 아까웠지. 3. 걔 진짜 찌질하다. 그러나 내 마음은 마치 한겨울에 허옇게 트고 갈라진 발뒤꿈치처럼, 어떤 젖과 꿀 같은 위로를 흥건히 발라줘도 흡수하지 못했다. 헤어진 다음날, “이참에 실연파티 한번 해보고 그걸로 칼럼 써볼까?”라는 말을 불쑥 꺼냈다가, 주변 사람들이 뭐라 입을 열기도 전에 “에이, 안 해. 귀찮아”라고 손사래를 쳤다. 정말 그러했다. 놀자고 멍석 까는 일이 성가셨고, 심지어 남들이 다 깔아놓은 멍석 위에 올라갈 의욕조차 시들했다(평소라면 이런 일이 있을 수 없다). 간신히 술잔 들 기력만 남았다. 밤마다 알코올에 젖은 마음은 잠에서 깨고 나면 더 바싹 메말라 바스락거렸다.

그 와중에 ‘그곳’을 발견한 건 순전히 취기 덕이었다. 하루는 맥주에서 헤엄치다 자취방에 돌아와 소파에 널브러져 그대로 잠들 뻔하다가 말고 일어나 노트북을 켰다. 그 남자의 미니홈피를 보려고 말이다. 하지만 이 무슨 한심한 짓인가 싶어 참았다. 새 사진이 업데이트되든 배경음악이 바뀌든 다이어리에 무슨 말을 써놨든 그걸 봐서 뭐하나? 문득, 내 손가락은 네이버 검색창에 이렇게 써넣고 있었다. 문자로 이별 통보.

엔터를 누르자 갖은 웹문서가 떴다. 문자로 이별 통보를 하는 사람, 하려는 사람, 당한 사람들이 저마다 속을 털어낸 흔적들. 모조리 훑었다. 이미 오늘날 10대와 20대에게는 문자 이별이 가장 최악의 이별 방식이자, 가장 간단하고 보편적인 이별 방식이더라. 문자메시지로 ‘밀당’(‘밀고 당기기’의 준말)하고, 애정을 표현·확인하고, 싸웠다 화해하고, 관계를 끝낸다? 단물만 꼴깍꼴깍 잘도 받아 삼킬 뿐 쓴물은 혀끝에 살짝 대고 에퉤퉤, 하는 형국. 누군가는 자기 남자친구가 보낸 이별 통보 문자의 글귀를 적어놓고 ‘헤어지자는 진짜 이유가 뭘까’ 분석했고, 어떤 여자 초등학생은 지식in에 ‘22일 된 남친에게 이별 통보를 문자로 할 건데 뭐라고 써야 하느냐’며 내공30을 걸어뒀고, 웬 블로거는 예전 여자친구를 문자로 찬 뒤 속죄하기 위해 10년 만에 교회에 가서 석 달 내내 열심히 다녔다는 고백을 올려놓았다. 기가 차서 좀 웃었다. 쓴웃음 반, 비웃음 반.

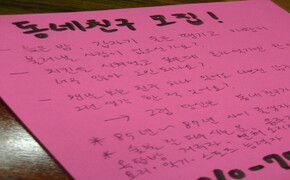

마지막으로 한 카페의 글을 클릭했다. 화장품 동호회(이른바 ‘뷰티 커뮤니티’)로 유명한 ‘파O더룸’의 ‘사랑/이별’ 게시판이었다. 문자로 이별을 통보한 애인이 다시 연락해 자기를 헷갈리게 하는데 어떡하면 좋겠느냐는 내용이었다. 주렁주렁 달린 댓글을 읽었다. 객관적이고 명확한 다각도 상황분석, 각자 경험에서 우러나온 구체적인 관련 사례 제시, 향후 적절한 행동 방향 모색, 그리고 뜨거운 위로와 시원한 충고 한 아름. 이토록 성실한 고급 댓글이라니. 이 카페의 사람들은 생면부지의 사람이 털어놓은 사연을 외면하지 않고 토닥여줄 줄 알았다. 대놓고 장난하는 식의 댓글이나 인신공격성 악성 댓글은 보이지 않았다. 나는 ‘사랑/이별’ 게시판의 다른 게시글에 달린 댓글도 읽고 싶어 재빨리 회원가입을 했다.

그리고 곧 깨달았다. 한동안 내가 목을 축일 ‘젖과 꿀이 흐르는 강’은 이곳이로구나. 강가에는 상처 입은 들짐승들이 옹기종기 모여 다정히 서로를 핥아주고 있다. 들짐승의 생김새와 크기는 제각각이지만 선하고 축축한 눈망울을 가졌다는 공통점이 있다. 치명적인 상처를 입은 짐승이 피를 뚝뚝 흘리며 나타나 쓰러지면 모두 달려들어 온몸이 젖을 만큼 핥아준다. 나는 딱지도 채 앉지 않은 상처를 이들 앞에 드러내놓을까, 하다가 일단 누군가의 상처를 먼저 핥아주고 싶어진다. 가장 최근에 올라온 글을 클릭한다. 남자친구가 잘못을 해서 안 좋게 헤어졌음에도 허전하고 그리워 힘들다는 내용이다. 잠시 고민하다가 열심히 몇 줄의 댓글을 써내려간다. 마지막에는 “참 잘 헤어지셨어요. 임은 훨씬 더 좋은 사람 만나서 예쁜 사랑 하실 수 있을 거예요, 토닥토닥”으로 마무리한다. 그 말은 나 자신에게 향하는 것이기도 하다. 첫 댓글을 등록하자 마음속 독이 조금 희석된다. 작은 결심을 한다. 이곳에서 댓글 100개를 채우자고. 말하자면 이 행위는, ‘실연 특선 선(善)플놀이’. 아직 사랑의 시옷(ㅅ)자 첫 번째 획 정도나 간신히 알까 말까 한 처지이므로 겸손하게, 내 친구의 얘기를 들어주듯이 정성을 다해서. 나와 닮은 그녀들의 상처에 ‘마데카솔’ 대신 100번의 위로를 발라주다 보면 그사이 내 상처도 조금 아물 것이다. 그 과정은 다음회에 계속.

한혜경 ‘손바닥 문학상’ 수상자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “농지매각 명령이 공산당? ‘경자유전’ 이승만도 빨갱이냐”

룰라 ‘여보, 새끼손가락 없는 맞춤장갑 좀 봐요’…뭉클한 디테일 의전

정청래 “장동혁, 고향 발전 반대하나…충남·대전 통합 훼방 심판받을 것”

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

전한길, 반말로 “오세훈 니 좌파냐?”…윤어게인 콘서트 장소 제공 압박

![법원장님 들어가십니다 [그림판] 법원장님 들어가십니다 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0224/20260224503791.jpg)

법원장님 들어가십니다 [그림판]

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장