여행을 앞두고 쓴 비밀편지. 보내는 사람 난에는 달랑 알파벳 한 글자를 썼다.한혜경

그날은 계속되는 열대야에 잠을 잘 수 없었다. 한참을 뒤척이다 일어나 왕자웨이(왕가위) 감독의 DVD를 틀었다(꽤나 졸린 영화니까). 그리고 차가운 맥주를 마셨다. 영화가 끝났을 때, 꽤 많이 마셨음에도 잠은 오지 않았고, 뜬금없이 ‘아, 나도 비밀을 털어놓고 싶다’는 생각이 들었다. 이 영화의 거의 마지막 무렵에 등장한 “임금님 귀는 당나귀 귀” 장면 때문이었다. 남자 주인공인 량차오웨이(양조위)는 캄보디아 앙코르와트로 찾아가 한 구멍에 자기의 비밀을 털어놓는다. 말소리는 안 들려주고 벙긋거리는 량차오웨이의 입만 보여줬지만, 아마도 임자 있는 장만위(장만옥)와의 사랑 이야기를 한 게 아닐까 짐작된다. 량차오웨이는 비밀을 머금은 구멍을 풀뿌리 달린 흙덩이로 메운다. 유적의 구멍이 “임금님 귀는 당나귀 귀” 하고 외칠 대나무밭 대신이었던 셈이다.

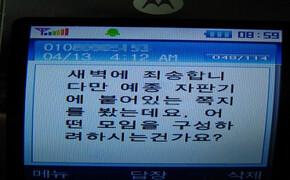

요즘에는 ‘네이트 톡’과 ‘네이버 지식인’을 비롯한 인터넷상의 각종 익명 공간이 숱한 사람들의 대나무밭으로 이용되고 있다. 그 대나무밭에서는 “이건 제가 직접 본 건데요… 저기… 임금님 귀가 당나귀 귀였어요”라고 말하면, 누군지도 모를 사람들이 “제 친구도 당나귀 귀예요” “우아, 장난 아니네요, 세상에” “당나귀 귀 교정하는 좋은 병원 있어요. 어디냐면…” “당나귀 귀 가진 뜨거운 언니와의 하룻밤, 000-0000”류의 반응을 보인다.

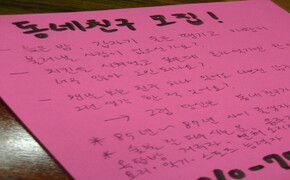

그렇지만 나는 내 비밀에 어떠한 피드백도 원하지 않았다. 그냥, 털어놓는다는 행위 자체가 중요한 것이다. 가능한 한 아날로그적인 방식일수록 좋겠다 싶었다. 영화 속의 남자 주인공처럼 앙코르와트로 떠날 수는 없으므로, ‘비밀엽서’와 ‘무기명 편지’를 쓰기로 했다. 여기서 중요한 건, 소인이 우리 동네 우체국으로 찍혀서는 안 된다는 거다. 반드시 남의 동네에서 부쳐 낯선 소인이 찍혀야만 이 행위가 영화같이 멋있을 거라는 확신이 있었으니까.

그리하여 친구들과 A도(島)로 휴가를 떠나기 전날, 이 행위를 위한 몇 가지 준비물을 구비했다. 일단 대학가 앞의 팬시점으로 갔다. ‘I’m still loving you’나 ‘You make me happy’ 따위의 낯간지러운 문구를 떡하니 박아놓은 편지지 더미 속에서 간신히 아무 문구도 없는 수수한 편지지를 찾아낼 수 있었다. 우표는 국내용 중 가장 비싼 340원짜리를 샀다. 왠지 수줍어 보이는 고니 두 마리가 사이좋게 찰싹 붙어 있는 디자인이었다. 그리고 관제엽서 한 장. “우표를 따로 붙여야 하죠?”라는 내 질문에 “그냥 내용을 쓴 다음 우체통에 넣으시면 돼요”라고 우체국 직원이 말했다. 처음 아는 사실이었다. 엽서를 뭐, 써볼 일이 없었으니. 밤이 깊었을 때, 비키니다 선드레스다 이것저것 쑤셔넣은 여행용 트렁크를 곁에 두고 책상에 앉았다. 먼저 비밀엽서부터 시작했다. 보내는 사람 난에는 ‘비밀’이라 적고, 받는 사람 난에는 ‘한겨레신문사 비밀엽서 담당자 앞’이라 썼다. 실은 전부터 보내보고 싶었다, 비밀엽서. 자, 어디 시원하게 한번 비밀을 싸질러보자. 손바닥만 한 엽서의 여백을 보며 펜을 들었다. 아니 그런데… 10분이 넘도록 한 글자도 쓸 수 없었다. 엽서의 여백은 어느새 운동장만큼 광활해져 있었다. 막상 글로 쓰려니까 비밀은 겁먹은 우렁이같이 그 속살을 숨겼다. 어휴, 이 마당에도 ‘자기검열’하는 심리상태라니(그러니까 이건 다 초등학생 때부터 일기장 검사를 받는 우리나라 애들의 숙명이다). 천천히 한 글자씩, 반년 넘게 간직해온 괴로운 비밀을 겨우 배설했다. 그것은 갓 싸놓은 똥처럼 모락모락 김을 내며 나를 물끄러미 바라보았다. “너, 나 때문에 그렇게 힘들었니?” 하듯이. 묵묵히 그 엽서를 뒤집어 엎어놓고 이번에는 편지를 쓰기 시작했다. 보내는 사람 난에는 달랑 알파벳 한 글자를 썼고, 받는 사람 난에는 그 사람의 이름 석 자와 주소를 썼다. 마음이 콕콕 쑤셔왔다. 그건 지금 만날 수도, 전화를 할 수도 없는 사람을 향한 사과였다. 미안해… 라든가, 늘 건강하렴… 따위의 말로 끝을 맺고, 봉투를 봉했다. 그러고는 편지와 엽서를 트렁크 깊숙이 넣어뒀다.

함께 여행을 떠나기로 한 친구에게 전화해 물었다. “A도에 우체통 있지?” 그녀는 말했다. “그럼, 당연히 있지. 왜?” 나는 머뭇거리며 대답했다. “거기서 부쳐야 할 편지가 있어.” 여행지의 소인이 찍힌 내 ‘당나귀 귀’는 언제쯤 그들 곁에 도착할까. 우체통에 ‘당나귀 귀’를 넣는 그 순간이 기대된다.

한혜경 ‘손바닥 문학상’ 수상자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이란, 종전 조건 ‘불가침·배상금’ 제시…미국과 평행선

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

![관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발] 관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17733006909357_20260312502955.jpg)

관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

내일부터 휘발유 100원 더 싸게 산다…정유사 출고 최고액 ℓ당 1724원

![손녀와 초등학생 [그림판] 손녀와 초등학생 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0312/20260312503676.jpg)

손녀와 초등학생 [그림판]

석유 최고가격제, 13일부터 시행…정유사 공급 휘발유 최고액 ℓ당 1724원