점점 더 악화되는 소득분배 지표와 가계 실질소득…양극화보다 빈곤화가 더 정확한 말 아닌가

▣ 정남구 한겨레 논설위원 jeje@hani.co.kr

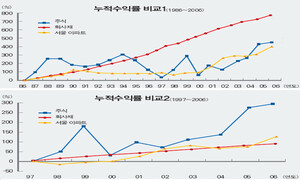

소득이 어떻게 분배되고 있는지 보여주는 지표 가운데 가장 흔히 쓰이는 것이 지니계수다. 20세기 초 이탈리아 통계학자인 코라도 지니의 이름을 딴 것이다. 지니계수는 0에서 1의 값을 갖는다. 0이면 모든 사람의 소득이 똑같은 것이고, 1이면 한 사람이 모든 소득을 갖는 것이다. 수치가 커질수록 분배 불균등이 심한 것이다. 통계청의 가계조사 결과를 보면 우리나라 가계소득의 지니계수는 지난해 0.352였다. 참여정부 출범 첫해인 2003년 0.341에서 해마다 상승했다.

지니계수·5분위 소득 배율 살펴보니

지니계수는 유용하긴 하지만, 완전하지는 않다. 지니계수가 같다고 해도 여러 분배 형태가 있을 수 있는 까닭이다. 우리나라에서는 외환위기 이후 5분위 소득 배율이란 지표를 보조지표로 많이 쓰고 있다. 최상위 20% 계층의 소득이 최하위 20% 계층 소득의 몇 배인지를 따진 수치다. 5분위 소득배율은 지난 2003년 7.23배에서 지난해 7.66배로 커졌다. 지니계수의 상승과 맥을 같이한다.

세계은행은 소득 계층을 10개로 나누어 제1~4분위의 하위 40% 계층을 저소득층, 제9~10분위의 상위 20% 계층을 고소득층, 제5~8분위의 40% 계층을 중소득층이라고 규정한다. 이를 바탕으로 저소득층의 소득점유율(전체 소득에서 차지하는 비율)을 고소득층 소득점유율로 나눈 ‘10분위 분배율’을 쓰는 이들도 있다. 저소득층의 소득점유율이 분자이므로 이 수치는 클수록 소득분배가 균등한 것이다. 보통 0.45 이상이면 고균등 분배, 0.35 미만이면 불균등 분배, 그 사이이면 저균등 분배 상태라고 한다. 우리나라 가계의 10분위 분배율은 2003년 0.447에서 2007년 0.421로 떨어졌다. 이 수치로 봐도 소득 불균등 정도는 커지고 있다.

계층별로 2003~2007년의 소득증가율을 따져보면, 소득 격차가 어떻게 확대되고 있는지를 좀더 구체적으로 볼 수 있다. 고소득 계층의 소득증가율은 상대적으로 가파르다. 9분위의 소득은 이 기간에 22.3%, 10분위는 26.1% 늘었다. 평균증가율 21.8%를 웃돈다. 최저 소득 계층인 1분위도 22.9%가 늘어 평균을 웃돌았다. 하지만 2분위는 15.5%, 3분위는 16.6%, 4분위는 17.8% 늘어 평균증가율을 크게 밑돌았다. 정부의 소득불균등 완화 정책이 최저 소득 계층 일부에만 영향을 주었음을 시사하는 것이다.

계층별로 소득증가율을 따져본 결과는 우리가 흔히 쓰는 ‘양극화’라는 표현이 소득분배의 흐름을 가장 정확히 표현하는 것인지 의문을 갖게 한다. 2003~2007년의 소비자 물가는 11.6% 올랐다. 즉, 4년새 2~4분위 가계의 실질소득이 겨우 4~5% 오르는 데 그쳤다는 이야기다. 그렇다면 ‘양극화’보다 ‘빈곤화’라고 해야 더 정확한 것이 아닐까? 배 아픈 것보다 배고픈 것이 더 문제가 돼가고 있다는 얘기가 아닐까?

문제는 늘 해법이다. 사람들의 견해는 크게 둘로 갈린다. ‘먼저 성장을 해야 빈곤을 해결할 수 있다’는 견해와 ‘분배의 균등성을 높이지 않고는 성장도 어렵다’는 주장이 팽팽하게 맞선다. 어느 한쪽만이 맞다고 할 수는 없다. 응분의 보상 원칙을 해치는 평등주의적 분배가 성장을 해치기도 하고, 반대로 분배의 불균등이 성장의 발목을 잡기도 하는 까닭이다. 어느 사회에나 두 가지 문제가 동시에 존재할 수 있다.

따지고 보면 외환위기 이후 급격히 진행된 양극화와 빈곤화는 평등주의적 분배를 깨뜨려가는 과정에서 일어나고 있다. 평생고용을 전제로 한 연공서열식 임금 제도는 쉼없이 해체되고 있다. 기업들은 그때그때 성과에 따라 근로자에 대한 차등 보상을 확대해가고 있다. 일부 고숙련 전문직군의 임금은 빠르게 늘고 있으나, 단순노동에 대한 보상 수준은 급격히 떨어지고 있다. 그것이 계층 간 소득 격차의 확대로 나타나고 있다.

투자 활성화 정책이 효과 거둘까

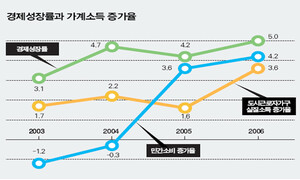

문제는 양극화·빈곤화가 내수 위축으로 이어져 성장의 발목을 잡고 있다는 데 있다. 2003년 이후 민간소비 증가율은 한 번도 경제성장률을 넘어선 적이 없다. 급증하는 고소득 계층의 해외 소비를 뺀 내수 소비의 증가율은 더욱 완만하다. 가계가 허리띠를 졸라매고 저축을 많이 해서가 아니다. 가계소득의 증가율이 미미하기 때문이다. 특히 심각한 것은 저소득 계층이다. 저소득 계층은 소득 가운데 소비 비중이 매우 높다. 가계수지가 적자인 가계도 많다. 그들은 돈을 벌어도 저축하기보다는 쓰기 바쁘다. 그런 이들의 소득 증가가 미미할 때, 내수는 더욱 위축된다. 저소득 계층의 실질소득을 늘려야 내수도 활성화되고, 성장률도 높아진다.

하지만 기업가들이나 고소득 계층이 이를 인정하고 소득 불균등을 완화하는 정책을 지지하기를 기대하기는 어렵다. 오직 성장만을 생각한다면, 소비 말고도 ‘투자 활성화’라는 또 다른 해법도 있기 때문이다. 이명박 정부는 ‘투자 활성화’를 전면에 내걸고 각종 기업 규제를 완화할 것임을 이미 천명했다. 법인세율 인하 등을 통해 기업에 수조원의 실질적 지원을 할 것임도 예고했다. 그 결과 기업 투자가 살아나고 성장률이 크게 높아지고, 저소득층에 돌아가는 과실까지 커진다면 ‘성장이냐 분배냐’ 하는 논란은 잠시 수그러들 수도 있다. 문제는 그런 정책이 기대하는 결과를 낳을 것이냐다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

이란전 안 풀리자…트럼프·백악관, NYT·CNN에 화풀이

이정현 국힘 공천관리위원장 사퇴…“생각한 방향 추진 어려워”

![[단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다 [단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733793058302_20260313501532.jpg)

[단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

미 공중급유기, 이라크 상공서 추락…“적군 공격·오인사격 아냐”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

이 대통령 “기름값 바가지 신고하세요”…“여기요! 1976원” 댓글 봇물