어둡고 작은 골방이 하나 있었다. 어머니의 기억할 수 없는 자궁 같은 방, 그 어둡고 작은 골방 안에서 내 삶을 관통하는 깊고 강렬한 사랑이 싹텄다. 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 결코 시들지 않을 사랑.

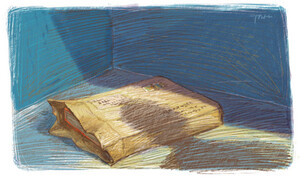

그 방은 먼지와 책의 방이었다. 같은 주간지부터 한자로 가득 찬 육법전서까지 무작위로 쌓여 있던, 알전구가 도롱이벌레처럼 대롱대롱 매달려 있던, 쌓인 책더미 때문에 다리 뻗을 자리도 없을 만큼 비좁았던, 손수건만한 작은 창으로 오후 햇살이 비쳐 들어오면 먼지들이 햇살을 받아 금빛으로 빛났던, 금빛으로 빛나는 그 먼지들이 꼭 책 속에 사는 깨알만한 책벌레들처럼 보였던… 그 골방.

나만의 동굴, 나만의 성

내가 원래부터 골방에나 처박혀 사는 아이는 아니었다. 대여섯살 때 나는 새벽부터 밤까지 동네 아이들과 우르르 몰려다니며 무릎 성할 날이 없게 신나게 뛰어놀던 지극히 정상적인 꼬마였다. 그런데 어느 날부턴가 나는 같이 놀던 아이들과 뚝 떨어진 채 혼자 멀리 떨어진 사립학교에 다니게 되었다.

첫 수업 시간이었던가. 선생님이 칠판에 ‘아버지’라고 써놓더니, “이걸 뭐라고 읽지요?” 하고 물었다. 그러자 아이들이 벌떼같이 손을 들며 “저요! 저요!” 하는 것이었다. 나는 몹시 당황했다. 아버지를 뭐라고 읽느냐니, 아버지를 달리 읽는 방법을 몰랐던 나는 자신 있게 손을 드는 그 아이들 앞에 주눅이 들고 말았다. 그러나 더 큰 충격은 다음에 왔다. 선생님이 시킨 어떤 아이가 커다란 소리로 “아버지요!” 했을 때, 선생님이 “맞았어요! 참 잘했어요!” 하는 순간, 나는 어안이 벙벙해 한동안 입을 다물지 못했다. 참으로 시시한 곳이었다, 학교는.

나는 낯선 그 아이들과 친해질 수 없었고, 학교 생활에도 적응하지 못했다. 나는 말을 잃었고, 색연필로 칠해진 아이처럼 희미하게만 존재했다. 쉬는 시간마다 교실 옆에 붙어 있던 도서실로 달려가는 게 그나마 학교 생활의 낙이었다.

도서실에는 책이 잔뜩 꽂혀 있었다. 나는 그 책들을 읽고 또 읽었다. 책을 읽다 유리창 밖을 내다보면 아이들은 “무찌르자 공산당 몇천만이냐…” “전우의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로…” 같은 무시무시한 노래를 부르면서 팔딱팔딱 고무줄을 넘고 있었다. 나는 ‘괜찮아, 저까짓 것’하고 스스로를 위로하면서 다시 책으로 눈길을 돌렸다.

집에 가도 놀 아이가 없었다. 학교가 달라지자 동네 아이들과 나는 어느새 서먹서먹해졌다. 어렸지만 눈치 뻔하고, 자존심 강했던 나는 스스로 집 밖으로 나오지 않는 쪽을 택했다.

나는 말 없이 골방으로 스며들었다. 문을 닫고 그 아늑하고 어두운 곳에 누운 채 쌓여 있는 책 속의 글자들과 놀고 있으면 외로웠던 마음이 조용히 달래졌다. 그 방은 나만의 동굴이었고, 나만의 성이었다.

묘하게도 식구들은 아이들 방 벽에 붙어 있는 그 방문을 도배지에 그려진 그림처럼 무심히 바라볼 뿐 여는 일이라곤 없었다. 나 역시 그 방문이 열릴 수도 있다는 사실을 깨닫지 못하게 하려고 아무도 없을 때만 그 문으로 드나들었다. 어린 동생들로 집안은 늘 시끌벅적해서 내가 어디서 무얼 하는지 아무도 신경쓰지 않았다.

읽고 또 읽고, 사랑하고 또 사랑하고…

나는 백과사전도 무협지도 주간지도 가리지 않고 다 읽었다. 내용은 상관없었다. 글자들은 외로운 나의 장난감일 뿐이었다. 그러나 그렇게 읽어나가다 글자들이 갑자기 어울려 어떤 내용이 되는 순간, 발광체처럼 빛나는 그 순간의 황홀감만은 비록 나이 어렸지만 기꺼이 즐겼다. 이를테면 그것은 책과의 사랑에서 누리는 오르가슴의 순간이었다. 책은 내 애인이었고, 그 골방은 우리의 밀실이었다. 나는 읽고, 읽고, 또 읽었다. 아니, 사랑하고, 사랑하고, 또 사랑했다.

3학년이 되어 자상한 담임선생님의 배려로 다시 세상으로 발을 내밀고, 학교에 적응하게 될 때까지 그 2년 동안 나는 자궁 속의 태아처럼 그 골방 안에서 책하고만 놀았다. 원래도 글을 일찍 깨치고, 책을 좋아했지만 상처받고 숨어든 그 아늑하고 어두운 동굴 속에서의 책읽기는 책에 대한 내 사랑을 훨씬 더 깊고 강렬한 것으로 만들었다.

어두운 골방 안에서 싹튼 사랑, 그것은 상처의 틈으로 배어든 사랑이었기에 내장처럼 내 몸 속에 박혀버렸다. 그랬기에 평생 나는 이 사랑을 버리지 못한 채 살아가리라. 내 사랑, 책이여!

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이 대통령 “개 눈에는 뭐만”…‘분당 아파트 시세차익 25억’ 기사 직격

민주 “응답하라 장동혁”…‘대통령 집 팔면 팔겠다’ 약속 이행 촉구

이준석-전한길 ‘끝장토론’…“25년간 극비로 부정선거 구축” 황당 주장

![왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721459993113_20260226504293.jpg)

왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]

일본, 이제 ‘세계 5대 수출국’ 아니다…한국·이탈리아에 밀려나

이진숙 “한동훈씨, 대구에 당신 설 자리 없다” 직격

“초상권 침해라며 얼굴 가격”…혁신, 국힘 서명옥 윤리특위 제소 방침

홍준표, 이 대통령 부동산 정책 맞장구…“부동산 돈 증시로 가면 코스피 올라”

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

러시아 “돈바스 내놓고 나토 나가”…선 넘는 요구에 우크라전 종전협상 ‘난망’