윤운식

살, 화 그리고 술. 사회생활로 늘어난 세 가지다.

세상엔 단것도 많은데 굳이 왜 쓰디쓴 술을 마실까, 생각했더랬다. 스무 살 때 이야기다. 교정에 쓰러져 있던 여학우를 차마 외면하지 못했던 밤. 술에 대한 거부감은 한층 강화됐다. 가녀린 몸 마디마디가 술로 꽉꽉 채워졌는지, 무게는 천근만근. 노상방뇨 시도, 남의 집 대문 두드리기 등 다양한 ‘개꼬장’을 시전한 뒤 동아리방에 입성하신 그분은, 쿨쿨 잘도 주무셨다.

스물넷 가을밤. 삶이 썼다. 짝사랑은 미움으로 변질됐고, 미래는 불투명했다. 유난히 소주잔을 ‘짠’ 하고 잘 부딪치는 선배가 있었다. 술잔을 부딪치며 ‘짠짠짠~’ 소리에 흥이 올랐다. 홀짝홀짝 마신 소주가 한 병쯤 됐을까. 노래방에서 노래도 하고 춤도 추었다(고 했다). 필름이 통째로 끊겼다면, 좋았을 것을. 기억에서 지워진 5시간의 행적은, 시간차를 두고 조각조각 복원됐다. 노래방 앞에서 쭈그리고 앉아 대성통곡. 친구 집으로 가지 않겠다며 버티기. 남의 집 변기 부여잡기. 4년 전에 했어야 귀엽게 봐줄 법한 ‘개꼬장’의 향연이었다. 그런데 되살아난 기억보다 더 무서운 건 ‘숙취’였다. 하루 종일 그칠 줄 모르던 토악질은, 노오란 위액을 확인하고서야 겨우 진정됐다.

회사 입사 뒤 본격적으로 접한 ‘폭탄주 문화’는 생경했다. 선배들과 대면하는 자리엔 오래된 전통인 양 ‘소폭’(소맥과 동의어. 소주+맥주)과 ‘양폭’(양주+맥주)이 돌았다. 손에 들려진 잔은 ‘꼭 마셔야 한다’는 폭력으로 읽혔고, 돌리는 잔은 비위생적으로 보였다. 입사 동기들 역시 폭탄주 문화에 비판적이었다. 얼마 뒤, 선배들과의 만남은 ‘티(Tea)파티’로 전환됐다.

수습 생활이 저물어가던 겨울밤. 눈은 펑펑 내렸고, 술잔은 쉼없이 돌았다. 각종 ‘음주사고 보유자’ L 선배의 부름을 받고 간 자리였다. 그곳엔 K 부장검사와 L 검사도 있었다. K 부장은 맥주잔 안에 양주가 가득 찬 잔을 넣고, 다시 맥주잔에 맥주를 가득 채우는 ‘텐텐주’를 선보였다. 독한데다 배불렀다. 정신줄을 놓지 않으려고 사투를 벌이던 중, 누군가 ‘병아리주’를 외쳤다. 배울 만큼 배운 남정네 셋이 밥상 위 작은 양주잔을 향해 머리를 조아리기 시작했다. 두 손을 허리 뒤로 감은 채, 손을 대지 않고 술맛을 보기 위해 버둥버둥. 기묘한 광경을 앞에 두고 ‘난 누구? 여긴 어디? 이건 뭐?’ 존재론적 회의가 밀려들었다. 며칠 뒤, 잠자리에서 일어날 수 없었다. 일요 근무 땡땡이를 위한 ‘수습 꾀병’이라는 설이 파다했으나, 십이지장궤양이었다. 두 해 전, 건강검진센터에서 마주한 십이지장엔 그때 그 ‘포화’ 자국이 선명하다.

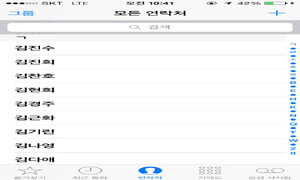

낯선 사람과의 술자리는 여전히 적응 안 되는 힘겨운 일터다. 취기에 기대 친한 척도 해보지만, 맨정신으로는 연락조차 못할 이가 수두룩이다. C 편집장처럼 ‘술병자리’ 경지에 도달하면 새로운 세계가 열릴까. 그러고 보니, 며칠 전 만난 동기들은 횟집에서 ‘소폭’을 말아 돌렸다. 소주는 여전히 쓰고, 맥주는 너무 배부르다. ‘소폭’의 치명적인 매력을 피하기란 너무 어려워졌다. AA기자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

장동혁, 절윤 결의문이 “국힘 입장”이라면서…인적쇄신 질문엔 침묵

트럼프 손녀, 3만원 스무디 먹고 ‘폭풍 쇼핑’…유튜브 자랑에 발칵

![트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유” [영상] 트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유” [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17731951174124_1517731949679662.jpg)

트럼프 “기뢰선 10척 완파”…CBS “이란 최대 6천개 보유” [영상]

김어준 방송 ‘정부-검찰 공소취소 거래설’에…민주 “황당함, 기 막혀”

‘친윤’ 김민수 “장동혁 ‘절윤 결의문’ 논의 사실 아냐…시간 달라 읍소했다”

이탈리아 야구, ‘초호화 군단’ 미국 침몰시켰다

한국 사회와 자존심 싸움…쿠팡 김범석은 ‘필패’ 한다

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

“최후의 카드 쥔 이란…전쟁 최소 2주 이상, 트럼프 맘대로 종전 힘들 것”