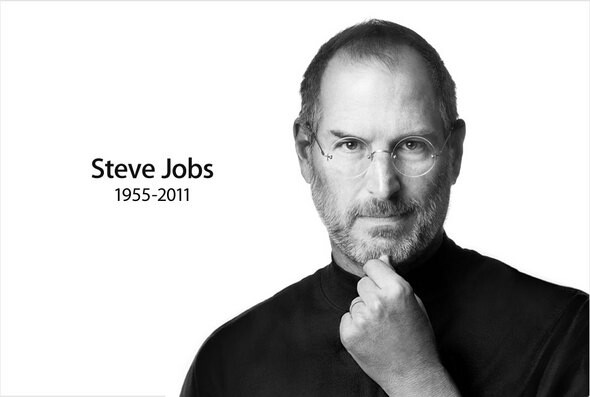

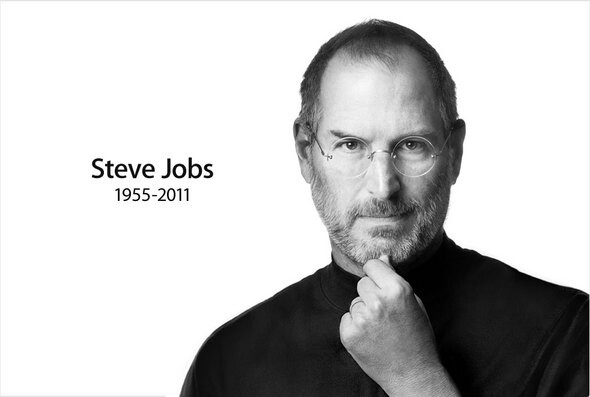

한겨레 자료사진

“띵똥.”

지난 10월6일 이른 아침, 7.3km/h로 빠르게 걸었고 기분 좋게 땀에 젖었다. “소식 들었어? 잡스가 죽었대.” 아내의 문자는 신호음과 함께 아이폰의 3.5인치 스크린 동영상을 갈랐다. 물끄러미 아이폰을 응시했다.

한 사물에 ‘갖고 싶다’는 욕망을 투사해 ‘득템’한 기쁨을 온전하게 누린 것은 아이폰이 처음이었다. 그러면서도 부끄럽지 않았다. 사과 로고가 박힌 그것은 대공장 제품이라는 느낌을 지우고 있었다. 어릴 적 어쩔 수 없이 익숙해져버린 외할머니의 고추장처럼, 없으면 허전해지는 아이폰을 손에 쥐며 ‘요 녀석 대단하다’고 느꼈다. 아내와 “침대에서는 아이폰 금지”라고 약속했지만, 새벽에 잠을 깬 날이면 아이폰을 집어들어 조물거렸다.

잡스가 하늘과 동기화한 그날 아침, 도 술렁거렸다. “스티브 잡스를 대대적으로 추념하는 것을 이해할 수 없다”는 건 애플을 접하지 않은 쪽이었다. 아이폰이, 아이패드가 일상이 된 쪽에서는 ‘잡스’의 스탠퍼드대학 졸업식 연설을 뒤적이고, 그가 남긴 어록을 끼적였다.

안다. “스테이 헝그리”(Stay Hungry)라고 외치며 끊임없이 새로운 무언가를 갈급했지만 실제로 ‘헝그리’한 이들에게 눈길을 주지 않은 게 잡스였다. 아이폰을 만들어내는 중국의 폭스콘에서 십수 명이 뛰어내려 목숨을 끊는 현실에 “중국 평균 자살률보다 낮다”는 말로 강퍅함을 숨김없이 드러내는 게 그였다. 성에 차지 않는다며 직원을 내쫓은 그는, 고집 센 악덕 사업주였다. ‘애플3’ ‘애플TV’ 등 실패한 사업 아이템들은 오롯이 그의 자산이 됐지만, 그 실존적 대가는 해당 사업장 노동자가 대량 해고나 연봉 삭감으로 치렀으리라는 불편한 진실도 모르는 바 아니다.

그럼에도 ‘잡스는 우리 편이었을 것’이라는 공상은 멈추지 않는다. 아이디어 하나로 기득권을 돌파한 ‘단기필마’의 매력 덕분이다. 무엇보다 그의 곡절 많은 인생과 속절없이 등진 삶이 주는 깨달음 때문이다.

Bye, Jobs.

하어영 기자 haha@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

“최후의 카드 쥔 이란…전쟁 최소 2주 이상, 트럼프 맘대로 종전 힘들 것”

법원, 윤석열 ‘바이든 날리면’ MBC 보도 3천만원 과징금 취소

청담르엘 14억↓·잠실파크리오 6억↓…강남권 매물 쏟아지나

3월 12일 한겨레 그림판

이탈리아 야구, ‘초호화 군단’ 미국 침몰시켰다

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

‘친윤’ 김민수 “장동혁 ‘절윤 결의문’ 논의 사실 아냐…시간 달라 읍소했다”