둘만 남은 하늘이다.

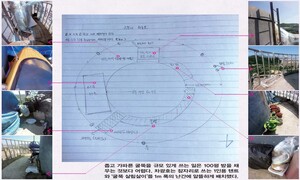

본래 땅의 사람들이 하나둘 땅으로 내려갔다. 전주종합경기장 조명탑(3월14일, 김재주 전주택시노조 분회장, 69일)이 비었다. 충남 아산 굴다리는 자동차전용도로의 역할로 되돌아갔고(3월20일, 홍종인 유성기업 지회장, 151일), 경기도 평택 송전탑에선 천막이 걷혔다(5월9일, 쌍용자동차 한상균·복기성·문기주, 171일). 울산 철탑의 하늘노동자들(8월8일, 현대자동차 최병승·천의봉, 296일)도 착륙했다. 어떤 이는 울음을 터뜨렸고, 어떤 이는 울음을 악물었다. 재능교육 두 여성 해고노동자만 남았다. 고공의 동료들로 비좁은 하늘이었다. 뒤따라 하강하지 못한 땅의 신음으로 여전한 하늘이다. 8월24일이면 200일(복직투쟁 2074일)이 된다. 서울 혜화동성당 종탑이 유독 삐죽하다.

서울 혜화동성당에서 종탑농성 중인 오수영(왼쪽)씨와 여민희씨가 8월14일 오후 천막 그늘에서 뙤약볕을 피하고 있다.탁기형

“또 우리만 남았네요.”

오수영 편집위원은 ‘또’라고 했다. “6년 동안 복직투쟁을 하면서 거리에서 함께 싸운 기륭전자·동희오토 등 해고자들이 복직되는 것을 지켜볼 때의 느낌과 비슷하다”고 했다. “너무 잘됐고 나도 기쁜데 괜히 눈물이 났어요. 친구 빼앗긴 느낌도 들고….” 여민희 편집위원은 “꼭 이겨서 하늘을 내려가자고 또 다짐했다”고 했다. “그래서 더 부담되고, 걱정되고, 불안하다”고도 했다.

| |

홀로 남은 하늘은 때로 공포스럽다. 최병승·천의봉 편집위원이 땅을 밟기 이틀 전(8월6일) 오수영·여민희씨는 ‘하늘에 버려진 자’의 두려움에 떨었다. 천둥·번개를 동반한 기습 폭우가 서울에 쏟아졌다. 하늘은 검은 구름을 초속으로 긁어모으며 억센 완력을 과시했다. 종탑 높이만큼 공포는 가까웠다. 오수영씨는 “번쩍이는 번개의 기운이 등으로 고스란히 전해졌다. 텐트는 바람에 드러눕고, 천둥은 꽝꽝거리고, 이러다 죽는구나 싶었다”고 했다. “수영이가 종탑농성 이래 최악의 순간이라고 하길래 제가 말했어요. ‘최악은 계속 올 거야. 태풍도 불 거야. 우리가 견디고 있는 것 자체가 최악이야’라고요.” 여민희씨는 자기가 한 말이 더 무서워서 울었다.

‘200’이란 숫자는 추위에 얼고, 꽃잎에 묻히며, 장마에 젖고, 더위에 익으며 완성됐다. 200일은 ‘반복의 누적’이었다. 바뀌지 않는 상황, 바뀌지 않는 질문, 바뀌지 않는 일상으로 200일을 살았다. 다를 것 없는 하루가 200번 되풀이해서 쌓였다. 복직투쟁 중 사망한 이지현 조합원의 명예복직(보상 포함) 가능성을 사 쪽이 언급한 정도가 진전이라면 진전이었다. 오수영씨는 “감각이 무뎌지고 있다”고 했다. “몸과 정서가 물에 푹 잠긴 것 같다”고도 했다. 부쩍 흰머리가 늘었다.

“‘한 달 정도면 되겠지’ 생각하고 올라온 종탑이었어요. 박근혜 정부 출범 직전이어서 기대가 있었던 것도 사실이에요. 비정규직 문제를 해결하겠다고 한 사람이잖아요. 농성이 길어지면서 상황을 주도하기보다 상황에 끌려가는 현상이 반복되고 있어요. 종탑이 성과를 내지 못하면 무엇을 더 선택할 수 있을까요.”

쫓기듯 오른 자들에게 하늘은 광활하지도, 평평하지도, 둥글지도 않다. 하늘은 가장 좁고, 가장 가파르며, 가장 각진 절벽이다. 여민희씨는 “하늘에 있는 우리가 ‘또 뭘 해야 하나’를 생각한다는 현실이 두렵다”고 했다.

| |

두 사람에게 종탑은 포기할 수 없는 ‘벼랑 끝 희망’이다. 날카로운 하늘을 떠받치는 마지막 버팀목이다.

“건강(상자 기사 참조) 악화 때문에 내려가는 상황은 맞고 싶지 않아요. 종탑을 올려다보며 버텨온 땅 위의 마음들을 생각해서라도요.”(오수영)

지난 7월 종탑 밑으로 찾아온 (아랍권 위성방송)와 전화 인터뷰를 했다. 종탑 위에선 촬영카메라를 단 소형 헬리콥터가 날았다. 두 사람은 “월드스타가 됐다”는 농담도 들었다.

종탑농성 200일을 맞아 민주노총 서비스연맹과 서울본부는 재능교육 회장 면담을 추진 중이다. 노조는 200일 결의대회를 199일째인 8월23일 종탑 아래서 연다. 200일째인 이튿날엔 서울역광장에서 열리는 ‘쌍용자동차 국정조사 촉구 범국민대회’에 참석한다.

64계단이다. 두 사람이 농성 중인 종탑 꼭대기에서 종이 설치된 곳까지 내려오려면 수직의 벽을 타고 철근계단 14개를 밟아야 한다. 그곳에서 다시 종탑 아래 출입구까지가 나무계단 50개의 높이다. 혹한의 새벽에 계단 64개를 오른 두 여성노동자는 200일이 지나도록 한 개의 계단도 내려오지 못했다. 또 하루가 멀어져간다. 64개의 계단이 닿을 수 없는 높이로 날마다 종탑이 솟는다.

| |

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

트럼프, ‘슈퍼 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

아내 이어 남편도 ‘금메달’…같은 종목서 나란히 1위 진풍경

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]