1

각 출판사마다 나름의 교정·교열 원칙이 있다. 이를테면 어떤 출판사는 외국어를 국립국어원의 외래어표기법에 따르지 않고 현지 발음에 가깝게 표기한다. 꼭 표기법만이 아니다. 습관적으로 많이 쓰나 어떤 특정한 가치를 반영하는 것을 티 나지 않게 고치는 것도 에디터의 일이다.

예를 들어 ‘여류 소설가’는 ‘여성 소설가’로(남류 소설가는 없지 않은가), 꼭 필요한 정보가 아니라면 ‘같은 학번’을 ‘비슷한 또래’로, ‘녹두거리에서 만났다’를 ‘서울대학교 앞 녹두거리라는 곳에서 만났다’로 고치는 것이 그것이다. ‘정치적으로 올바르기’ 위해서가 아니다. 더 많은 사람들이 편하게 받아들일 수 있게, 경험하지 않은 이들도 객관적으로 이해할 수 있도록 고치다보니 이렇게 되는 것이다.

그중에서 개인적으로 고집이 하나 있다. 특히 번역된 경제경영서의 원고를 볼 때 나오는 고집인데, 교정지에 큼지막하게 이렇게 써서 보낸다. “근로자를 노동자로 바꿔주세요.” 물론 나는 ‘교사는 노동자다’라는 표어 아래 자랐고, ‘근로자의 날’이 ‘노동절’로 이름이 바뀌는 것을 경험했고, 민주노총의 출범을 눈앞에서 본 세대이기에, 노동자라는 말에 특별한 ‘애착’이 있다.

그러나 이건 개인적 경험이나 이념과 상관없다. 그렇게 고치는 건 순전히 오류이기 때문이다. 근로자와 노동자는 서로 다른 뜻의 단어다. 각자의 쓰임에 맞게 쓰면 된다. 그런데 labor, worker, working people이라는 단어가 ‘노동시간에 따른 임금을 받는 사람’ ‘회사에 고용된 사람’이라는 맥락이 분명한데 근로자로 번역하는 경우가 꽤 많다. 노동자로 고치라고 하면 ‘뭔가 이념적으로 보이지 않을까요?’라고 난색을 표하는 경우도 종종 있다. 도대체 이 말이 얼마나 위험하기에 이 단어 하나도 마음 편하게 쓰지 못하는 걸까.

이런 이야기를 툴툴거리며 하고 있으니, 개정증보판의 담당 에디터가 그런 말을 했다. “북한에서는 노동자라는 말도 쓰고 근로자라는 말도 쓰잖아요. 그런데 우리는 그런 개념이 제대로 없으니까, 교정 볼 때 신경이 많이 쓰이더라고요.” 그러자 옆에 있는 다른 에디터가 말한다. “북한에서 근로자라는 말도 쓴다고?”

정작 어떤 곳에서는 아무 생각 없이 쓰는 말을, 우리는 이러저러한 이유로 못 쓰게 되는 것들이 있다. ‘인민’이라는 말도 ‘동무’라는 말도 그렇지 않나. 그런데 피곤에 찌들어 다크서클이 턱밑까지 내려온 담당 에디터의 푸념이 나온다. “그건 그렇고 빨리 책이 나오면 좋겠어요. 지난해에 나올 책이 늦어지니까, 자꾸 사건이 터져 보충을 해야 해. 장성택이 처형되고, 김정은이 딸을 낳고… 아아.”

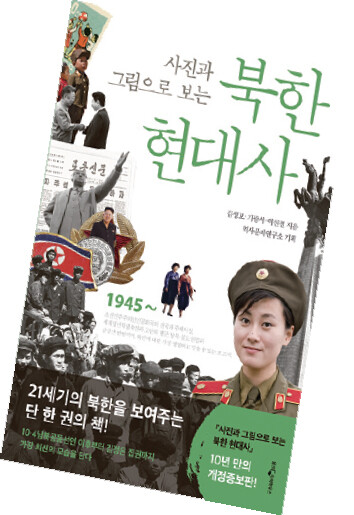

그러니까 이 글은 10년 만에 개정하는데다, 브라질 관광객들은 버젓하게 인터넷에 올리는 평양 사진을 정작 우리는 마음 편히 쓸 수 없는데다, 1년 넘게 원고를 달라 조르다 진이 빠진 의 에디터를 위로하기 위함이다. 덧붙여 우리를 음모론에 빠지게 하는 어떤 국면에 대한 피로감의 표현이기도 하다. 에디터들 좀 피곤하게 만들지 말아주세요.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이정현 국힘 공천관리위원장 사퇴…“생각한 방향 추진 어려워”

미 공중급유기, 이라크 상공서 추락…“적군 공격·오인사격 아냐”

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

한준호 “김어준, 사과·재발방지해야”…김어준 “고소·고발, 무고로 맞설 것”

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

미국, 무역법 301조 ‘강제노동’ 관련 조사 개시…한국 포함

![이 대통령 지지율 66% 최고 기록…민주 47% 국힘 20%, 격차 커져 [갤럽] 이 대통령 지지율 66% 최고 기록…민주 47% 국힘 20%, 격차 커져 [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733660011987_20260313500923.jpg)

이 대통령 지지율 66% 최고 기록…민주 47% 국힘 20%, 격차 커져 [갤럽]

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발