김보경 제공

에이전트가 말했다. “통역 없이 해도 되겠죠?” 나는 움찔했지만, 아무 말도 못하고 가만히 있었다. 그 짧은 순간 다른 출판사에서 온 사람들이 너무나 당연하다는 듯 고개를 끄덕이는 게 보였기 때문이다. 그래, 듣기만 하니까. 내가 말할 일은 없잖아. 그런데 저쪽에서 총명한 눈빛의 한 여자분이 생긋 웃으며 손을 번쩍 들었다. “아뇨. 저 영어 잘 못해요. 통역해주세요.” 순간 에이전트의 얼굴에 피로가 확 올라왔다. 다른 사람들의 표정에도 ‘시간도 별로 없는데’라는 짜증이 보였다. 그러나 어쩌겠는가. 해외 출판사 담당자가 영어로 설명하면, 한국 에이전트가 한국말로 옮기고, 그걸 한국 출판사 사람들이 듣고 질문하면, 다시 영어로…. 그렇게 30분. 미팅 시간은 훌쩍 가버렸다.

2007년, 처음 가본 독일 프랑크푸르트 국제도서전이었다. 그리고 나에게는 사흘 동안 22군데의 미팅 스케줄이 잡혔다. ‘내가 해외저작권 담당자도 아닌데 너무하잖아’라는 항의는 할 수도 없었다. 비행기 태워 보내준다는데 모든 것이 용서가 된다.

막상 미팅을 한다니, 영어, 영어, 영어에 대한 두려움이 올라왔다. 외국인 친구 하나 없이 지극히 수구적으로 살아온 내가 미팅을 잘 견딜 수 있을까? 그때 한 선배가 말해주었다. “괜찮아. 가면 에이전트들이 다 알아서 해줘.”

그러나 웬걸. 이 글로벌한 시대에 무슨 통역인가. 그나마 혼자 들어가는 미팅이면 괜찮지. 다른 출판사 사람들과 여럿이 들어가면, 이 사람 저 사람 영어로 막 말하는데, 정신이 하나도 없었다. 그러나 티를 낼 수는 없고, 나는 고개를 끄덕이는 것으로 버티고 있었다.

그런데 저 용감한 여인이라니. 그녀는 현대문학에서 편집장을 지낸 원미연 선배였다. 나는 그녀에게 한눈에 반해버렸다. 나중에 함께 일을 해보니, 감탄하지 않을 수 없었다. “나 이건 잘 모르는데, 제대로 알아봐야 하지 않을까?” “나 그건 잘 못해요. 보경씨가 해요.” 그런 말을 들으면 힘이 빠지는 게 아니라 “네, 제가 하겠습니다”라는 열의를 불러일으키는 당당함이라니.

얼마 전 주요 20개국(G20) 정상회의에서 버락 오바마 미국 대통령이 한국 기자들에게만 질문권을 줬는데 아무 질문도 없었던 동영상이 화제가 되었다. 심지어 오바마 대통령이 ‘통역이 필요할 거다’라는 말까지 했는데, 한 명도 손을 들지 않았다. 정말 이상한 장면이지만, 한국 사람이라면 누구나 공감했을 것이다. 내 영어가 괜찮을까? 이런 걸 물어보면 그것도 모르냐고 흉이 되지 않을까? 내가 이런 말을 하면 다른 기자들은 어떻게 볼까? 그런데 나는 도대체 뭐가 궁금한 걸까? 이런 마음이 아니었겠는가.

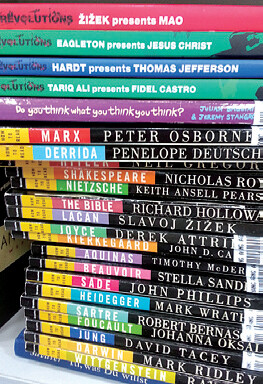

출판 일도 비슷하다. 저자, 번역가분들은 당연히 편집자보다 훨씬 더 똑똑하다. 나는 띄어쓰기·표준어도 버벅거리는데, 영어는 물론 일본·중국·스페인·독일 등 각국의 원서들이 책상 위에 턱턱 쌓인다. 그럴 때마다 그녀의 당당함을 생각한다. 그냥 넘어가면 안 된다. ‘이것도 모르나’라는 소리를 듣는 걸 두려워 말고 물어봐야 한다. 궁금함이 많은 에디터보다 대충 아는 에디터가 더 큰 사고를 치는 법이다. 세상에 어디 출판 일만 그렇겠는가.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표

![관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발] 관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17733006909357_20260312502955.jpg)

관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]

이란 새 지도자 모즈타바 첫 연설…“호르무즈 봉쇄, 미군기지 공격 계속해라”

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

이란, 종전 조건 ‘불가침·배상금’ 제시…미국과 평행선

오늘부터 휘발유 100원 더 싸게 산다…정유사 출고 최고액 ℓ당 1724원

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”