1

“아니 책은 어디 가고 없고, 무슨 떡상자냐? 그랬죠.”

한 출판 담당 기자가 전해준 말이었다. 하긴 그게 꼭 떡상자 같기도 했겠다. 신간이 왔나 하고 출판사 봉투를 열었는데 정작 책은 안 나오고, 한지로 곱게 싸고 예쁘게 리본까지 맨 네모난 물건이 튀어나왔으니 말이다.

책이 인쇄소에서 나와 제일 먼저 가는 곳 중 하나가 언론사 출판 담당 기자 책상 위다. 매주 수많은 신간이 언론사로 보내지는데, 이걸 ‘릴리즈’라고 한다. 그때 나는 전경린의 산문집 의 담당자였다. 작가 전경린의 문장은 말 그대로 꽃이었다. 예민하지만 강하고, 약한 듯 생명력 있는 원고를 들고 한 계절을 쩔쩔맸다. 게다가 10여 년 동안 쓴 글을 묶은 첫 산문집이라니. 어쩌자고 저 같은 초보에게 이런 짐을 주시나이까.

어찌됐든 책은 만들어졌고, 나는 마무리 단계에서 보도자료를 쓰고 있었다. ‘전경린 선생님 책인데 어떻게 쓰든 기사는 크게 나오겠지?’ 이런 안이한 태도로. 그런데 엄청난 소식이 들렸다. 공지영의 산문집 가 나온다는 게 아닌가. 그것도 이 책보다 한 주 앞에. 한국 문단을 대표하는 두 여성 작가가, 에세이라는 같은 분야에, 같은 달에, 더하여 바로 코앞에 나오다니. 게다가 그 산문집도 10년 만에 내는 거란다.

왜 이제야 이 소식을 알았나, 머리를 박으면서 자책해도 어쩔 수 없었다. 지금이라면 다른 대안을 썼겠지만, 그때는 어떻게든 기자들에게 ‘이 책 기사 꼭 쓰세요’라는 어필을 해야겠다는 마음밖에 없었다. 그래서 저 ‘떡상자’가 등장한 것이다.

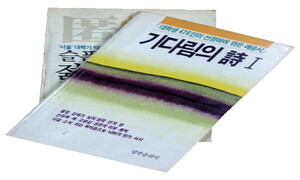

10년 만에 내는 산문집이니 그만큼 귀하게 보여야겠다는 생각에, 나는 표지 색깔과 맞춰 옥색 한지를 사고, 제목과 맞춰 붉은색 리본을 샀다. 그리고 회의실에 틀어박혀 포장하기 시작했다. 한지가 얇으니 두 겹으로 해서 책 4면을 꽁꽁 싸고, 양면테이프로 이음새도 보이지 않게, 마지막으로 정성껏 리본으로 묶고, 그 끝에 기자들의 이름을 썼다. 그렇게 60여 권을 릴리즈했다.

그래서 효과가 있었느냐고? 설마. 책은 책으로 승부하는 것인데 포장지에 혹할 기자가 어디 있겠는가. 순전히 작가의 힘으로 기사는 정말 많이 났다. (솔직히 말하면 그다음에도 비슷한 일을 해봤는데, 그때는 기사가 한 줄도 안 났다.)

출판업계에 ‘포장이 세다’는 말이 있다. 광고 문구가 과하거나, 표지가 화려할 때 쓰는 말이다. 그러나 ‘멋진 포장’을 하고 싶다는 마음 자체가 좋은 책을 만든다. 당신에게 이것을 꼭 전하고 싶다는 마음이 있는 사람이 선물에 포장을 허투루 할 리가 있나.

곧 성탄절이다. 나는 책만큼 사람의 공이 담긴 물건이 없고, 책만큼 공들여 고르게 되는 선물이 없다고 생각한다. 안녕하지 못한 시대에 마음을 모으고 싶다면, 함께 안녕하기 위해 꼭 읽어야 할 책들을 골라 나눠보는 것은 어떨지. 멋진 포장도 더하여.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표

![관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발] 관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17733006909357_20260312502955.jpg)

관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]

이란 새 지도자 모즈타바 첫 연설…“호르무즈 봉쇄, 미군기지 공격 계속해라”

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

이란, 종전 조건 ‘불가침·배상금’ 제시…미국과 평행선

오늘부터 휘발유 100원 더 싸게 산다…정유사 출고 최고액 ℓ당 1724원

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”