AA기자 제공

기자 초년병 시절 ‘주적’은 전화벨과 수저였다. 신문사에는 24시간 전화벨이 울린다. 은밀한 제보부터 ‘내 귀에 도청장치’가 있다는 호소까지 전화선을 타고 흐른다. 고로 전화 한통 한통을 무심히 넘겨선 아니 되건만, 마감 초치기에 돌입하면 벨소리는 한쪽 귀로 들어가 한쪽 귀로 빠져나갔다. 그런데 어느 날, 전화벨 소리에 온 신경이 곤두서기 시작했다. 단 한 톨의 제보도 놓치지 않겠다는 직업 정신의 발로는 아니었다. 내가 전화를 받지 않으면, 다른 팀원 누구도 전화를 받지 않는다는 생각을 하기 시작했다. 명색이 AA형이므로, 근거가 있었다. 일주일간 전화 받는 횟수를 세어본 결과, 그랬다. 더구나 팀에서 여자는 소수, 거기다 막내였다. 막내 ‘여’기자 피해의식이 쉴 새 없이 몰아쳤다. 밥상의 수저를 한없이 째려보게 된 것도 비슷한 맥락이다. 동료들과 밥을 먹을 때마다, 나보다 먼저 수저를 건드리는 사람이 없는 것 같았다. 누군가에게 툭 털어놓기엔 너무 ‘쪼잔’한 고민이었다. 말을 못하니 화병이 생길 지경이었다. 결국 피난을 떠났다. 한동안 회사 근처 직장에 다니는 대학 후배에게 읍소해 점심을 함께 먹었다. 밥이 술술 넘어갔다.

쪼잔한 일에 민감했던 막내 쭈구리는, 여전히 ‘작은 일’에 핏대를 세우는 흥분녀로 변모했다. 그래도, 유독 약해지는 리더십이 있었으니, 일명 ‘자학’ 리더십. A 선배는 한결같이 존댓말을 썼다. 마감이 임박했을 때도 혼낼 때도 그랬다. 전화를 걸어 가욋일을 시킬 때, 특히 빛을 발한 리더십이었다. 무리한 요구인 것 같아 배째라식 ‘반항’을 하면 ‘아, 그래요. 알겠어요’라며 대화를 끝낸다. 날선 방어가 무색해지는 순간, 셀프 청문회가 시작된다. ‘정말, 그 일을 할 수 없었던 거니?’ 그리고 전화를 걸어 이런 대사를 읊게 된다. “아까 말씀하셨던 거 하겠습니다.” 자발적 노동 상납은 이렇게 이루어졌다. 이런 삽질을 보다 못한 한 선배는, 모든 지시에 일단 ‘예스’를 외친 뒤 모르쇠 전법을 구사하라고 귀띔했다. ‘자학’ 리더십 구사자들은 ‘감성 호소’에도 능하다. 심신이 지쳐 있을 타이밍에 토닥토닥 문자메시지를 날린다.

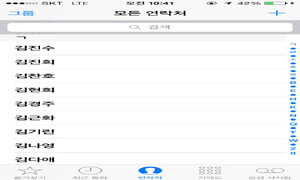

최근 이름이 유사한 두 명의 Y 선배와 일을 했다. Y1 선배는 ‘낮은’ 목소리로 일과 관련된 이야기를 주로 한다(고 추정되는데, 사실 잘 안 들린다). 편집장과의 물리적 거리도 사뭇 가깝다. 다량의 기사 발제로, 무언의 압박을 전한다. Y2 선배는 야구 시청과 욕을 즐겨 하는데 소싯적 ‘주폭’이었다는 소문이 있다. 편집장과의 물리적 거리는 Y1 선배의 두 배다. ‘이번주엔 그냥 쉬어’라는 유언의 휴식을 종종 권했다. 사실, Y 선배들에겐 공통점이 더 많다. 감히 흉내 낼 수 없는 문장력, 재미없는 유머 구사력, ‘여자 후배’ 대하기의 어려움을 호소한 점, 그 여자 후배는 ‘AA기자’라는 점 등등.

요즘은 전화벨·수저와 소리 없는 전쟁을 벌였던 막내 시절이 유독 그립다. 모든 걸 해내야만 한다는 ‘대한민국 과장’들과 비슷한 연차. 기사 쓰기는 아직 버겁고, 함께 일하는 덴 여전히 서툴다. 오늘도 간신히 틔운 ‘의전의 씨앗’을 사뿐히 즈려밟은 것 같다. AA기자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

관세 ‘만능키’ 꺼낸 미국, 무역법 301조 조사 개시…한국 포함

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

‘오래된 지도로 잘못 공격’…미군, 이란 초교 ‘170명 집단 희생’ 조사

‘왕사남’ 장항준 “막살고 싶은데…와이프가 경거망동 말라 해”

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

사시 부활 땐 ‘개천 용’ 가능하지만…‘고시 낭인’ 등 논쟁 재연될 듯

농어촌기본소득법, 농해수위 통과

장동혁 “지방선거 전 징계 논의 중단”…오세훈 인적 쇄신 요구는 외면

미군 “호르무즈 주변 이란 민간항구 피하라”…공습 가능성 경고