일러스트레이션 슬로우어스

세 번째 전화였다. 수술 뒤 몸 상태를 살피기 위해 자기공명영상(MRI)을 찍으러 가는 날 아침에 한 번, 서울행 케이티엑스(KTX)에서 한 번, 이미 병원 MRI실의 누군가로부터 예약 시간에 잘 맞춰 오는지 확인하는 전화를 받았다. 그런데 병원 문 앞에서 또다시 휴대전화가 울렸다. 마지막 확인 전화에서 상대방은 혹시라도 내가 병원 건물을 헤매느라 늦지 않도록 MRI실 층수를 알려줬다. 발걸음을 재촉하며 나는 생각했다. 역시 MRI는 대단하군!

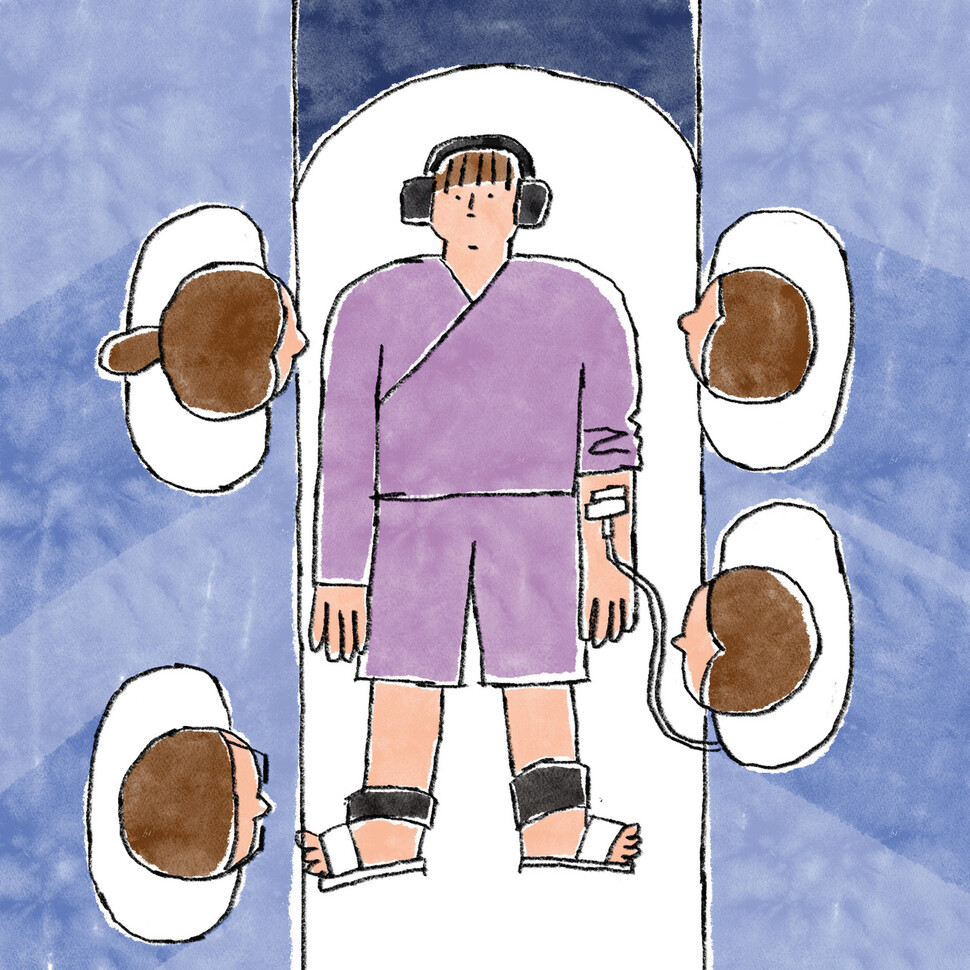

여러 통의 전화로 일정을 조율한 덕분인지 MRI실은 순조롭게 운영되고 있었다. 병원복으로 갈아입고 나오는 나를 기다리고 있었다는 듯 간호사는 바로 MRI 검사 순서와 조영제의 부작용 등을 설명하고는 능숙하게 내 왼팔 혈관에 주삿바늘을 꽂아 고정했다. 이곳을 통해 들어갈 첫째 물질은 MRI로 몸 상태를 잘 관찰할 수 있도록 몸속 장기의 움직임을 둔화시키는 약물이다. 그것이 혈액을 타고 돌아 제 기능을 할 때까지 기다리는 동안 두 대의 MRI는 쉼 없이 돌아가고 있다. 한쪽 방의 MRI에서 앞 순서 환자가 나오자마자 내 이름이 호명된다. 두 명의 방사선사가 나를 맞이해 원통형 스캐너의 검사대에 눕힌 뒤 팔다리를 고정하고 MRI가 작동하는 동안 소음을 막아줄 헤드폰을 씌우고 몸의 떨림을 줄일 묵직한 덮개를 덮어준다. 정연하게 배열된 사람들과 사물들을 거치며 나는 MRI에 최적화한 몸이 됐다.

내 몸을 실은 검사대가 천천히 원통형 스캐너로 들어가자마자 MRI는 실로 요란하게 일하기 시작했다. 스캐너는 강한 자기장이 흐르는 장치로, 그 안에 놓인 인체에 고주파를 쏘아 몸 안의 물 분자를 구성하는 수소원자로부터 신호를 얻어낸다. 이때 신호를 얻으려면 빠른 속도로 자장을 변화시켜야 하는데, 이 과정에서 거대한 코일이 움직이면서 큰 소음과 진동이 발생한다고 한다. MRI와 그것을 옆방에서 조작하는 방사선사들이 체내 조직의 3차원 이미지를 만들어낼 수 있을 만큼 충분한 정보를 얻기까지, 나는 30분 동안 누운 채 시끄러운 소리가 마치 투명한 칼이 되어 내 몸을 해부하고 있다는 상상을 한다. 중간에 방사선사가 들어와 왼팔에 부착된 주삿바늘로 조영제를 넣고 나면 가장 중요한 순간이 온다. 방사선사가 헤드폰을 통해 숨을 들이마신 뒤 참고 있으라고 안내하면, 나는 조영제로 빛나고 있을 내 장기의 ‘사진’이 어그러질까봐 꼼짝 않는다. 무슨 시험을 치른 듯 기진맥진해진 내가 MRI실을 나서면, 다음 환자의 이름이 불리고 MRI는 다시 바빠진다.

검사 결과를 듣기 위해 일주일 뒤로 잡힌 진료일, 의사는 다소 황당한 소식을 전했다. MRI 판독 담당의가 갑작스럽게 자리를 비우는 바람에 결과가 며칠 늦게 나온다는 것이다. 순간 어디를 향하는지 모를 배신감이 들었다. 나는 분초 단위로 시간을 맞춰 1㎜ 오차도 없이 내 몸을 갖다 바치며 협조했는데! 그러나 잠자코 다음 진료일을 잡았다. MRI 스캐너의 정보가 장기의 모습을 보여주는 ‘사진’이 되려면 내가 모르는 시간에 병원 어딘가에서 각종 컴퓨터와 전문가가 정보를 재구성하고 판독하고 해석하는 과정이 필요하다. 이 연쇄가 다시 잘 돌아갈 때까지 기다리는 수밖에. MRI가 대단한들 기계가 의료의 전부일 수 없다. 결국 의료도 사람이 하는 일이다.

장하원 과학기술학 연구자

*장하원 연구자의 ‘노 땡큐!’를 마칩니다. 그간 좋은 글 보내주신 필자와 사랑해주신 독자 여러분 감사합니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

김성태 “검찰 더러운 XX들…이재명, 말도 안 되는 것들에 엮여”

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

“키 206cm 트럼프 아들을 군대로!”…분노한 미국 민심

이 대통령 “100조 시장안정 프로그램 집행…휘발유값 잡겠다”

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

‘순교자’ 하메네이에 ‘허 찔린’ 트럼프…확전·장기전 압박 커져

폭스 “쿠르드족 반군, 이란으로 넘어가”…‘지상전’ 번지나

팔 잃은 필리핀 노동자와 ‘변호인 이재명’…34년 만의 뭉클한 재회

‘법정 난동’ 김용현 변호인, 추가 5일 감치도 집행 무산

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘 만에 업무배제