일러스트레이션 권민지

그날 이후, 엄마 김호경(58)씨 꿈에 처음 나타난 의현은 친구와 함께였다. “엄마, 세웅이(친한 친구)한테 내 검은 점퍼 줬어?” 엉뚱했다. 의현다웠다. “꿈에 갑자기 나와서 ‘엄마 보고 싶어’도 아니고, 친구한테 뭘 줬냐니. 의현이가 그런 애이기는 했어요.” 빈소를 내내 가득 채운 동네, 대학, 군대, 직장에서 만난 이들이 저마다 의현에게 받은 것을 엄마에게 털어놨다. “웃기고 편해서 고민 들어주는 친구라고, 그래서 친구가 이렇게나 많다고, 병원 방사선사로 일하면서 환자한테도 그렇게 친절했다고 해요. 내가 알고 있던 것보다 더 멋있는 녀석이었어.”

의현은 어린 시절부터 사랑스러워서 더 미안한 아이였다. 엄마 혼자 일하며 키웠다. 그런 일로 투정 부린 적은 없다. 기특하고 울컥했던 기억만 있다. “초등학생 때 엄청 추운 날이었어요.” 누나 김혜인(32)씨가 기억했다. “‘엄마 회사에 가서 놀라게 해주자’ 했더니 김의현이 ‘웅, 그래!’ 하더라고요.” 남매는 어른 걸음으로 30분쯤 걸리는 엄마 회사를 찾아갔다. “그런데 내가 벌써 퇴근해버렸어요. 사무실 직원이 택시 타고 가라고 몇천원을 줬는데, 그 돈으로 붕어빵을 사 먹으면서 둘이 집에 걸어왔다는 거예요. 나는 그 일이 정말 미안했어요. 의현이는 기억도 잘 못했지만.”(엄마 김호경씨)

청소년이 된 의현은 방황하는 사춘기를 겪었는데 그조차 묘한 따뜻함을 동반했다. 밤늦게까지 동네 친구들과 어울려 다니는 일이 잦았다. 엄마는 잔소리하는 대신 동네를 돌아다니다가 의현의 친구를 발견하면 “이리 와, 같이 밥 먹자” 외쳤다. “한 애만 붙잡고 나면 어찌 알고 우르르 와서 밥을 먹고 있어요. 의현이도 저기 끝에 와 있고.” 엄마가 사주는 밥을 나눠 먹던 동네 친구들이 서른이 된 지금도 일주일에 한 번씩 꼭 만나서 놀았다. 친구 정용(30)은 “(의현이는) 어릴 때부터 뭘 해도 옆에서 같이 하고 있는 게 당연한 친구, 당연하다는 말밖에 표현할 말이 없어요”라고 말했다.

어른이 되고, 대학에 들어가고, 군에 입대하고, 취업하고, 일하는 모든 과정이 “평탄했다”고 엄마는 말했다. 사실 그 이상이었다. 한 동네 사는 친척 14명이 몰려다니며 의현을 예뻐했다. 군대 면회를 갈 때 “따뜻한 밥 먹여야 한다”며 할머니는 밥솥을 짊어졌고, 이모들은 서른이 된 요즘도 “아이구, 내 새끼”를 외치며 의현의 엉덩이를 토닥였다. 의현은 질겁하는 척 애정 표현을 다 받아줬다. 가족은 많이 웃었다.

그렇게 맞은 10월29일 토요일 아침, 의현은 ‘다녀올게’ 하고 집을 나섰다. 2022년 방사선사 6년차인 의현은 코로나19 선별진료소 업무를 자원했다. 매일 아침 6시30분, 토요일도 출근했다. 힘든 내색은 안 했다. 일하고, 퇴근하고, 그날 이태원에 갔다. 이튿날 새벽 4시, 가족은 친구들에게 참사 소식을 들었다. 엄마는 사고가 났다는 말을 “싸움했다”로 잘못 들었고, 누나는 “무슨 말이지?” 생각했다.

김의현씨 엄마 김호경씨가 아들이 남긴 은반지를 끼고 누나 김혜인씨와 손을 포개고 있다. 유가족 제공

의현을 사랑하고 사랑받았던 모든 사람이 그날 새벽 합심했다. 역부족이었다. 동네 친구 다섯이 의현을 찾아 낯선 이태원 거리를 울면서 뛰어다녔는데 현장에서 친구의 행방을 찾지 못했다. 집에서 기다리던 엄마와 친척들은 “할 수 있는 일이 아무것도 없다”는 지독한 무력감 속에 ‘세심한 유족 지원’을 발표하는 정부 발표만 텔레비전으로 봤다. 낮 12시가 되어서, 동국대일산병원에 의현이 있다는 사실을 겨우 알았다. 오스트레일리아에서 호텔 부주방장이 된 누나는 울면서 비행기를 탔다. 내내 너무 울어서 옆 사람이 휴지를 건넸다. 나중에 알고 보니, 의현 또한 끝까지 누군가를 위해 곁에 있었다. “의현이 옆에서 낯선 사람이 소리 지르는 걸 보고 도와줘야 한다고, 자기가 사람을 막아보겠다고 했대요.” 일상의 모든 관계가 여물었던 김의현은 10월29일 정확히 알 수 없는 시각, 서울 이태원 길가 어딘가에서 서른 삶을 마쳤다.

서로를 더할 수 없이 예뻐했던 사람들이 꾸린 세계는 의현의 공백 앞에 비틀린 채 멈췄다. 새벽 5시55분 울리는 엄마 휴대전화 알람은 40여 일이 지난 지금도 계속해서 울린다. 의현의 기상시간에 맞춘 알람을 바꾸지 못했다. “알람이 울리면 일어나서 멍하니 울어요. 이제 깨울 아들이 없으니까. 그냥 울어요.” 방 화장대에 놓인 달력은 10월에 멈췄다. 사망신고도 못했다. 누나는 오스트레일리아에서의 생활과 일을 포기하고 한국에 남기로 했다.

일생 가장 참혹한 사건의 기본적인 사실조차 ‘왜’와 ‘어떻게’를 제대로 설명할 수 없는 무력감 또한 처음 소식을 들었던 날과 같다. 검안서에 적힌 사망 추정 시각은 밤 10시15분이다. 공식적인 사고 발생 시점(10시15분)과 동시에 목숨을 잃었을까. 엄마는 설명하려 애썼다. “추정이라 정확히 알 수 없어요.” 그날 아들의 몸은 어떻게 이동해 동국대일산병원에 안치됐을까. “알려주는 사람이 없어서 찾아다니다 정보 몇 개를 얻었지만 아직 불확실해요.” 엄마는 무엇보다 의현의 마지막 인사가 지켜지지 못한 이유를 모르겠다고 했다. “그날 아침 의현이가 ‘다녀올게’ 하고 갔어요. 분명히 ‘온다’고 했어요. 한국에서 당연한 인사잖아요. 158명이나 못 ‘왔는데’ 모두가 몰랐다, 우리 일은 아니다, 책임은 없다고 해요.”

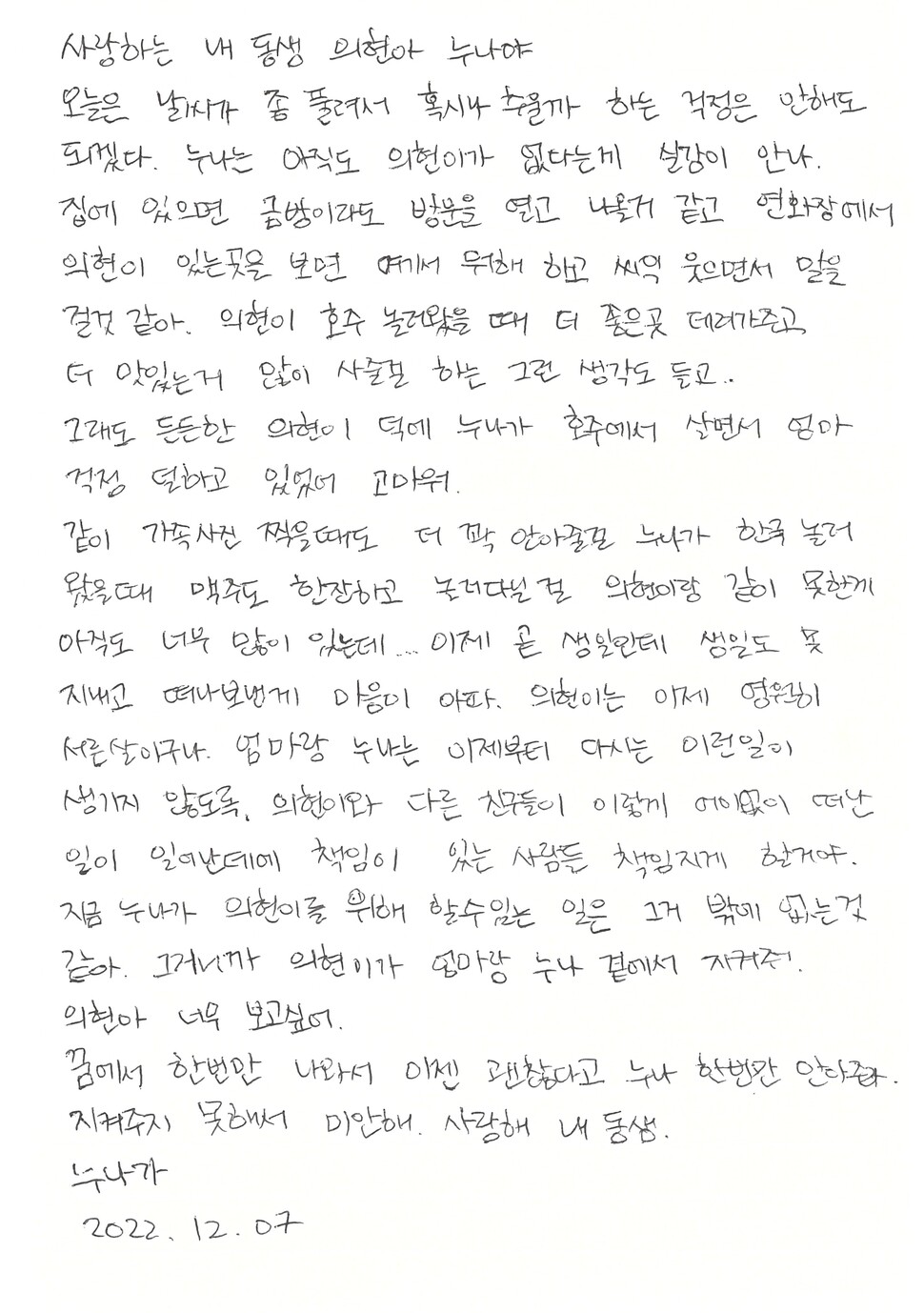

누나 김혜인씨가 의현씨에게 남긴 편지.

남은 이들은 의현이 만들어준 풍성한 관계에 서로 기대어 무너지지 않으려 애쓰고 있다. 의현의 친구들은 밤에도, 새벽에도 봉안함 앞에 의현이 좋아했던 커피를 두고 온다. 엄마 집 문에 조용히 빵봉지를 걸어두고 간다. 조를 나눠 엄마와 누나를 불러 밥을 먹인다. 의현은 다른 참사 유가족과의 관계도 남기고 갔다. “고립감이 너무 컸는데 정부가 유가족 연락처를 알려주지 않아서 제가 직접 수원에 사는 가족들을 찾아다니기도 했어요. 정부가 알려주지 않아도 어떻게든 가족들은 모두 모일 거예요. 다른 가족들과 이야기하면 위로가 돼요.” 엄마가 말했다.

12월13일은 의현의 서른 번째 생일이다. 누나는 의현에게 편지(사진)를 썼다. 누군가를 위하는 게 의현을 위하는 길이라고 생각하며 적었다. “자꾸 손이 떨려서 글씨가 못났다”고 걱정했다. “엄마랑 누나는 이제부터 (…) 다시는 이런 일이 생기지 않도록 할 거야. 누나가 의현이를 위해 할 수 있는 일은 그것밖에 없는 것 같아. 의현이가 곁에서 지켜줘.”

의현이 남긴 유품인 은반지를 손에 낀 엄마와, 엄마의 쌍가락지를 나눠 낀 누나가 문득 손을 포갰다.

방준호 <한겨레> 기자 whorun@hani.co.kr

카카오비즈니스채널에서 H21 검색

독자 소통 휴대전화 : 010-7510-2154

han21@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

이 대통령 “투자·투기용, 1주택자도 보유보다 매각이 유리하게 할 것”

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

트럼프 새 관세, FTA 맺은 한국은 유리…기존 세율에 10% 더해

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

쿠바 “미 고속정 영해 진입해 4명 사살”…미국은 일단 신중 모드

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

임은정, ‘한명숙 사건’ 소환해 백해룡 저격…“세관마약 수사, 검찰과 다를 바 없어”