7월21일 저녁 <한겨레21> 회의실에서 임지선 기자(중앙)가 교육연수생 5명과 아동학대 사망 보도 뒷이야기를 나눴다. 정용일 기자

7.5㎏. 13살 민이가 숨졌을 때 몸무게다. 또래 여아의 표준 몸무게인 43.8㎏보다 36.3㎏이나 모자랐다. 키도 또래보다 43㎝ 작은 103㎝였다. 부모가 민이를 돌보지 않은 탓이다. 민이는 4살 때 엄마에게 막대기로 맞아서 넓적다리뼈가 부러졌다. 깁스를 푼 뒤에도 재활 치료를 받지 못하고 누워서 지냈다. 9년을 꼬박 집 안에서만 누워서 지내던 어느 날 음식물을 토하고 죽었다.

이웃들은 민이의 죽음은 물론 민이의 존재조차 몰랐다. 민이의 죽음은 ‘방임’이 어째서 아동학대인지를 극단으로 보여준다. 아동은 어른으로부터 음식과 물, 주거지, 건강 관리, 교육, 정서적 지지를 제공받아야 한다. 그래야 산다. 그래야 자란다. 아동이 방임과 신체·정서 폭력으로 죽거나 자라지 못하는 건 ‘범죄’의 결과다.

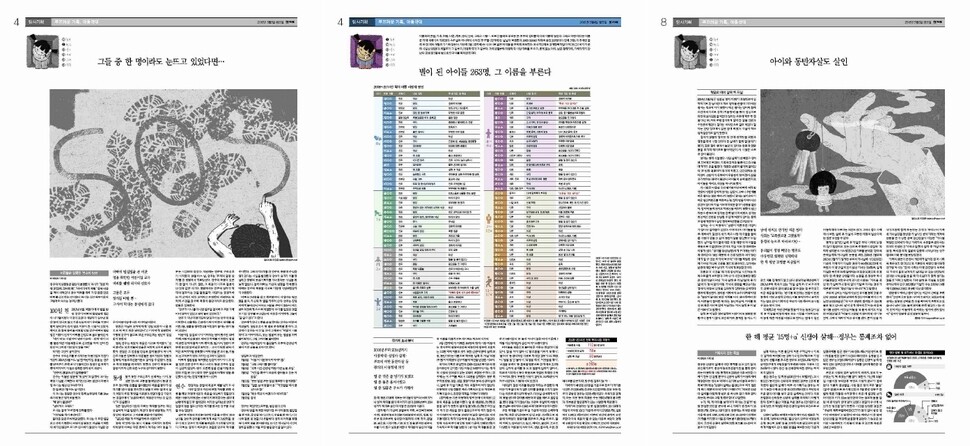

의 탐사기획 ‘부끄러운 기록, 아동학대’는 5월4일 민이 이야기를 1면에 보도하며 연재를 시작했다. 2008~2014년 아동학대로 별이 된 아이들 263명을 찾아내 세상에 알렸다. 국가가 헤아리지 않는 죽음이었다. 이날 4개 면에 걸친 첫 회 보도의 글자 수는 1만 자에 달했다. 보통 신문기사 한 꼭지가 1천 자 안팎인 걸 감안하면 상당한 분량이다. 비슷한 양의 보도가 엿새 동안 이어졌다. 아동학대 사망 실태, 가해자 분석, 처벌 현황, 생존 아동 치유, 예방·구조 정책 등을 6회에 걸쳐 짚었다. 준비 기간만 석 달. 류이근·최현준·하어영·임인택·임지선 기자가 함께했다.

“아동학대는 새로운 주제가 아니다. 단어만 들어도 (기사가) 어떤 내용일지 알 것 같은 느낌이 든다. 그런데 알고 보면 우리나라는 한 해에 맞아 죽는 아이가 얼마나 되는지 세지도 않는다. 교통사고 사망자는 헤아리면서. 그래서 우리가 직접 세겠다고 나섰다. 태어나자마자 버려져 죽는 아이부터 맞아 죽는 아이까지.” 7월21일 임지선 기자가 교육연수생들을 만나 취재 뒷이야기를 나눴다. 임 기자는 2006년 에 입사해 ‘노동 OTL’(제778~793호), ‘대한민국 영구 빈곤 보고서’(제803~806호) 보도 등에 참여했으며 현재는 경제부에서 일하고 있다.

“워낙 끔찍한 일이 많아서 기사를 차마 끝까지 다 못 읽었다는 분들이 있다. 취재도 힘들었다. 나도 4살 아이가 있다. 맞고 죽은 아이를 취재한 날이면 집으로 돌아가 우리 아이를 만져봤다. 팔이나 목 같은 데를. 조그맣고 얇다. ‘나는 아이가 아플까봐 꽉 쥐지도 못하는데, 이런 아이들이 맞아서 죽었구나’ 싶은 생각에 속이 엄청 상했다. 그래서 더 치열하게 자료를 모았다. 긁어모았다.”

<한겨레>는 5월4일부터 엿새 동안 탐사기획 ‘부끄러운 기록, 아동학대’를 보도했다.

이지민(이하 이) 자료를 구하는 과정이 어땠나.

임지선(이하 임) 일단 우리나라에서 아동학대로 언급하는 통계는 민간에 위탁된 아동보호 전문기관들에 신고가 들어간 경우다. 그곳에서 파악하지 못하면 이 세상에 없는 사건이 되는 셈이다. 이런 기관의 자료를 먼저 입수했다. 법원 판결문, 검찰 공소장도 요청해 받았다. 언론에 보도는 됐지만 기소되지 않은 사건도 있었다. 그런 사례도 모두 취재했다.

보수적으로 추렸는데도 250명이 넘었다. 기사를 보면 2008~2014년 아동학대 사망자를 “발굴했다”고 표현했다. 이렇게 모아서 데이터베이스화한 건 국내 첫 시도다. 워낙 자료가 없어서 연구도 정책도 제대로 진행되지 못했다. 취재 과정에서 전문가들을 많이 만났는데, 우리 보도가 끝나고 나서는 이들이 역으로 우리가 모은 자료를 받아갔다. 자료를 바탕으로 한 학술 논문도 세상에 나올 것이다.

이 보도 첫 회에 쓴 민이 이야기는 자극적으로 여겨지기도 했다.

임 맞다. 민이의 경우 몸무게와 키, 나이만 들어도 끔찍하다. 사례 자체가 자극적이다. 고민했지만, 우리 사회는 아직까지도 방임이 학대라는 걸 잘 모른다. 민이의 죽음은 방임이 얼마나 끔찍한 결과를 낳을 수 있는지를 보여주는 사례였다. 또 우리가 아동학대 사망자 수를 세야만 한다고 이야기하기 위해 알렸다. 대신 최대한 상세 묘사를 하지 않으려고 노력했다. 이미 잘 알려진 사건을 추가 취재해 쓴 경우에는 아예 기존 사건 이름, 예를 들어 ‘○년 전 발생한 ○○○ 살인사건’처럼 쓰지 않았다. 사람들이 이미 아는 사건이면 이후 과정이 궁금해서 더 읽을 수도 있었겠지만, 생존 아이들이 노출돼 트라우마가 커지는 걸 막고 싶었다. 방송사에서 보도하면서 아이가 발가벗은 모습까지 노출시키는 등 이미 언론에 피해를 입은 아이들이 있었기 때문이다. 흔히 말하는 ‘흥행 포인트’는 다 버렸다.

‘부끄러운 기록, 아동학대’ 탐사기획팀은 2008~2014년 아동학대 사망자를 발굴·전수조사한 결과를 지면에 고스란히 담았다( 2015년 5월4일치 4면 ‘별이 된 아이들 263명, 그 이름을 부른다’ 참조). 사망 당시 나이, 가해자, 사망 원인, 학대 이유와 특징을 모두 공개했다. 임 기자는 이름도 밝히고 싶었다고 했다. “이 아이들이 죽었다는 것을 여태까지 (아무도) 기록을 안 해줬다는 게 안쓰러웠다. 그래서 보도에라도 이름을 하나하나 남기고 싶었다. 그런데 법적인 문제 등으로 밝히지 못했다.”

김가윤 아동학대 사건은 ‘가정사’라고 생각해서 보도하기 더 어려운 측면이 있지 않나. 기사에 가해자인 부모가 보도 원치 않았다고 쓰기도 했다.

임 불쌍한 건 죽은 아이다. 엄마가 우울증이 있어서 어쩔 수 없었던 것처럼, 그 정도의 일인 것처럼 얘기하면 안 된다. 사람이 죽었다. 살인자가 접촉을 피한다고 해서 기사에 못 쓸 이유는 없다. 아이 양육의 어려움을 쓰면서도 ‘그 사람도 안됐지’ ‘죽은 아이는 별수 없고 산 사람은 살아야지’라는 구도로 가지 않도록 고민했다. 한 아이가 죽었는데 나머지 아이는 당연히 엄마가 돌봐야 된다는 식으로, 우리 사회가 아동학대를 계속 가정의 일로만 치부해버리면 남은 아이들도 또 맞을 수 있다는 점을 지적하고 싶었다.

이선민 사망 아동의 나이가 어릴수록, 또 남은 자녀가 많을수록 가해자인 부모들이 집행유예나 적은 형량을 받더라.

임 2008~2014년 아동학대 사망 110건의 사법 처리 현황을 분석해보니 61건만 형사처벌 대상이 됐다. 형사처벌을 받았거나 진행 중인 가해자는 79명인데, 18명은 집행유예를 선고받았다. 실형은 무기징역 1명을 제외하고 평균 6.4년이었다. 피해자의 나이가 어릴수록 가해자가 집행유예를 선고받을 확률이 높았다. 아이가 어릴수록 단순 과실로도 죽기가 쉬워서 고의성을 증명하기 어려운 측면도 있고, 학대에 대한 관대함이 작용한 탓도 있을 것 같다. 아동학대 사망 사건의 판결문에 “자식을 죽임으로써 가해자가 이미 고통을 당한 것으로 봐야 한다”는 표현이 종종 등장한다. 제대로 된 처벌을 하려면 수사와 부검이 지금보다 더 꼼꼼해져야 한다는 전문가 의견이 있었다.

임 기자는 4년 전 사회부 경찰 출입 기자를 하면서 당시 사회를 떠들썩하게 했던 아동학대 사망 사건을 취재한 적이 있었다. 이번 기획을 준비하면서 당시 사건의 가해자를 다시 찾아갔다. 발걸음은 무거웠다. “무서웠다. ‘(언론을) 피해서 살았는데 너 같은 게 내가 어디 있는지 어떻게 알았느냐’고 할 것 같았고, 맞을 수도 있을 것 같았다. 그렇지만 용기를 낸 건 단 하나의 이유였다. 그 사람이 아직도 나머지 세 아이를 키우고 있었기 때문이다. 나머지 아이들의 안전을 우리가 한 달에 한 번이라도 확인을 해줘야겠다는 사명감으로 갔다.”

‘부끄러운 기록, 아동학대’ 기획은 한국기자협회가 주관하는 제297회 이달의 기자상(기획보도 신문·통신 부문)을 받았다. 기자상 심사위원회 예심을 1위로 통과하고, 본심에서는 투표 대상 심사위원 만장일치로 선정되는 기록을 남겼다. 기자상 심사위원회는 “취재보도 부문이나 기획 부문이나 심사위원 만장일치 표결은 이례적”이라며 “소재와 주제가 새로운 것은 아니었지만 탄탄한 기획력과 이를 뒷받침한 꼼꼼한 취재력이 단연 주목을 받았다. ‘읽어나가면서 마음이 움직이는 것을 느꼈다’는 호평을 받았다”고 밝혔다.

홍연 아동학대 사망을 다층적으로 분석했다. 그래도 돌이켜볼 때 보도에 아쉬운 점이 있다면.

임 더 많은 사람들에게 읽혔으면 한다. 특히 기사가 온라인에서는 쪼가리로 나뉘어서 몇몇 사례 보도만 읽은 사람이 많은 듯하다. 아동학대 사망을 긴 분량으로 탐사보도한 이유는 이 이슈에 진중하게 접근하기 위해서다. 분노만 자극하는 사건 보도를 넘어서고, 또 아동학대 피해자들이 폭력 속에서 정말 힘들게 살다가 자신의 아이를 낳고서는 폭력의 가해자가 될 가능성이 높은데, 그런 부분을 이야기하려고 하면 ‘왜 가해자 편을 드느냐’ 같은 얘기가 나오기 쉽다. 아동학대에 대한 인식 자체를 바꾸려면 입체적으로 보여줘야 할 필요가 있었다. 그래서 많은 사람들이 온라인에서도 보도 전체를 접할 수 있도록 했으면 좋았겠다.

후속 보도를 못하는 점도 아쉽다. 아동학대 탐사보도를 마치자마자 경제부로 이동했고, 현재는 국정원 해킹 의혹을 취재 중이라 바쁘다. 그런데 우리 기획이 나간 뒤에도 기사에서 지적한 방식 그대로 아이들이 죽었다. 후속 보도를 이끌어서 계속 문제제기를 하고 싶다. 일단 보도 내용을 책으로 펴내서 더 많은 사람들과 만날 수 있도록 할 계획이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

국힘, 지방선거 1·2호 인재 영입…손정화 회계사·정진우 원전엔지니어

김정은 “한국, 영원한 적”…미국엔 “평화적 공존도 준비” 대화 손짓

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

대구 간 한동훈 “출마지 미리 말 안 하겠다…국힘, 막으려 덤빌 것”

![아무도 없나요? [그림판] 아무도 없나요? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0225/20260225503912.jpg)

아무도 없나요? [그림판]

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이