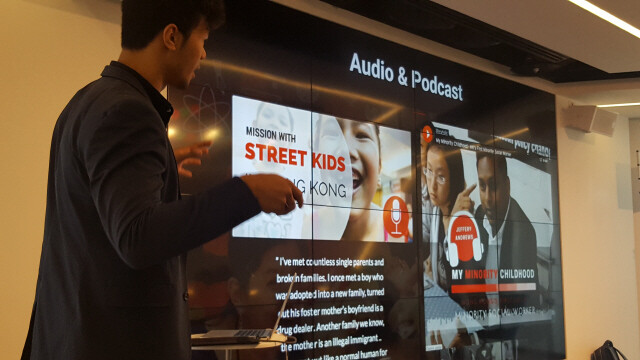

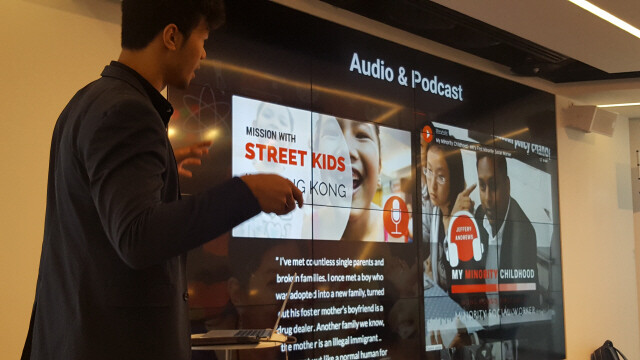

홍콩 언론인 바비 챈이 멀티미디어 요소가 결합된 ‘홍콩 거리의 아이들’을 어떻게 제작했는지 설명하고 있다. 바비 챈은 이 보도로 ‘구글 디지털 저널리즘 어워드’를 수상했다.

이전까지는 두 단어가 중요했다. ‘모바일’과 ‘퍼스트’. 현재 언론사의 핵심 화두다. 독자들은 기사를 스마트폰 등 모바일(이동 환경)에서 본다. 뉴스 소비자가 아침 신문이나 밤 9시 텔레비전 뉴스를 기다리지 않으니, 기사를 묵히지 말고 모바일에 퍼스트(먼저) 발행하자는 게 언론사들의 전략이다.

요즘은 하나가 더 붙을 기세다. 360도와 가상현실(VR). 세계에서 가장 인기 많은 소셜네트워크서비스(SNS)인 페이스북도 최근 360도 사진을 볼 수 있는 서비스를 시작했다. 간혹 스마트폰을 보다가 ‘화면을 움직여보세요’라든가 ‘스마트폰을 위아래 좌우로 움직여보세요’라는 메시지가 나오면 그것은 360도 사진을 보라는 말이다.

6월23일, 360도 사진처럼 일본 도쿄 시내가 한눈에 내려다보이는 롯폰기힐스 모리타워에서 ‘구글 뉴스랩 도쿄 서밋’이 열렸다. 지난해 서울에서 열린 뒤 두 번째 행사로 한국·일본·홍콩·오스트레일리아 등 아시아 각국 기자들이 모였다. 이번 회의의 주요 주제 가운데 하나가 360도와 가상현실이다.

로랑 코르디에 구글 뉴스·출판 상무이사는 회의에서 카드보드(스마트폰을 끼워 가상현실을 경험해볼 수 있게 골판지로 만든 간단한 장비)를 꺼내들었다. “가상현실은 콘텐츠를 소비하는 게 아니라 경험하게 만들어 몰입도가 훨씬 높다.” 코르디에 상무이사는 가상현실이 아직 스포츠와 액션에 많이 활용되지만 “궁극적으로는 뉴스가 가상현실 콘텐츠의 핵심이라고 생각한다”며 기자들이 직접 경험해보라고 권했다. 앞으로는 독자가 이야기를 기사나 동영상으로 보는 게 아니라, 현장에 있는 것처럼 느끼도록 끌어들인다는 것이다. 그는 도 가상현실로 뉴스 콘텐츠를 만들기 시작했다고 소개했다.

미래 뉴스 콘텐츠로 주목받는 360도와 가상현실은 무엇인가. 원래 사진은 기자의 눈 또는 카메라 뷰어를 통해 선택된다. 독자가 봐야 할 사람과 공간을 잘라 뉴스로 제공한다. 찍는 사람이나 도구가 있는 곳은 사진에 나오지 않는다. 360도 사진은 다르다. 찍히는 공간뿐만 아니라 찍는 공간까지 카메라를 둘러싼 모든 전경을 보는 게 가능해진다. 예를 들어 서울광장에서 열린 집회 한가운데서 360도 사진을 찍으면 앞쪽에서 경찰의 물대포를 맞는 시민뿐만 아니라, 뒤에서 이를 바라보거나 구조하러 나서는 이들까지 한번에 볼 수 있는 식이다.

가상현실은 여기서 한 발짝 더 나아간다. 카드보드 같은 장비를 착용하면 마치 현장에 서 있는 것처럼 장면을 볼 수 있다. 시선이 움직이는 방향에 따라 위아래 360도 모든 방향에 무엇이 있는지 관찰하는 게 가능하다. 360도 사진은 손가락 등으로 방향을 돌려 현장을 볼 수 있게 만들어주지만 가상현실은 사용자가 직접 눈으로 현장을 경험하게 하는 것이다.

독일 기자는 가상현실의 장점을 이렇게 설명했다. “유럽으로 온 중동 난민들이 어디서 머물고 있는지 가상현실로 보여줘 문제를 환기하려 했다. 어느 독자가 체육관을 찾아다니며 난민들이 어떻게 사는지 보고 싶다고 이야기하기 쉽겠나. 우리는 독자가 그곳에 가지 않더라도 체험할 수 있게 했다. 또 언론인들이 100% 진실을 보도하지 않는다고 비판받는데 가상현실은 우리가 아무것도 숨김없이 보도한다고 말할 수 있다.”

다만 가상현실의 가능성은 여기에서 그친다. 뉴스 현장을 360도 각도로 숨김없이 보여주고 현장을 체험할 수 있게 만들지만, ‘무엇을’ ‘왜’ 보여주어야 하는지는 명확하지 않다. 공감은 얻을 수 있어도 지식이나 사고를 확장할 수 있을지 불분명하다. 게다가 가상현실은 오래 들여다보면 어지러워 시각적으로 불편하다.

그래서 일본 유튜브의 다카시 스기쓰카 매니저는 다섯 가지를 먼저 생각해본 뒤 360도와 가상현실에 뛰어들라고 조언한다. 첫째, 독자를 현장의 한가운데 놓아야 할 이유가 있나. 둘째, 360도 사진이 아니면 보여줄 수 없는 경험을 제공하는가. 셋째, 시각적으로 볼 게 많은 곳인가. 아무것도 없는 방을 보여줄 필요는 없다. 넷째, 독자가 현장 주변을 둘러보고 싶어 하는가. 한곳에만 집중시키려 한다면 만들 필요가 없다. 다섯째, 신기한 것을 넘어설 수 있는가. 독자가 계속해서 가상현실 영상을 볼 수 있게 하는 게 중요하다.

다카시 매니저는 “이 다섯 가지 질문에 ‘예’가 나온다면 만들고 ‘아니요’가 많으면 굳이 할 필요가 없다고 판단할 수 있다”고 설명했다.

새로운 기술의 가능성은 어둠 속 멀리서 반짝이는 빛과 같다. 그 빛을 따라가면 무엇이 나올지 아직 알 수 없다. 그래서인지 가상현실을 재미있어하는 기자는 많았지만 당장 시작해야겠다는 반응은 많지 않았다.

구글 뉴스랩 도쿄 서밋은 이 밖에도 다양한 사례를 소개했다. 동영상 등 다양한 멀티미디어 요소를 이용한 보도가 중요하다는 것을 다시 한번 일깨운 홍콩 언론인 바비 챈의 발표는 인상적이었다.

바비 챈은 동영상 제작자, 프로그램 개발자, 그래픽 디자이너 등 4명으로 팀을 구성해 홍콩 길거리에 방치된 아이들을 추적했다. “30일이라는 제한된 시간을 설정하고 최대한의 멀티미디어 요소를 수집했다. 그다음 독자에게 어떻게 전달하는 게 효과적일지 스토리보드 전략을 짰다. 거리의 아이들이 어디에 있는지 데이터를 만들어 지도에 표시하고 오디오 팟캐스트, 동영상을 만들었다.”

‘홍콩 거리의 아이들’은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 만들었을 뿐만 아니라 이해 관계자와 협업해 독자의 관심을 계속 끌어올리는 전략을 세웠다. SNS를 통해 관심 있는 독자와 토론했고, 거리의 아이들을 위한 재단을 만들기 위해 펀드와 기부자들을 만났다. 챈은 “스토리를 독자 외에 다른 이해 당사자와 어떻게 교류하느냐에 따라 기사의 생명력이 달라진다는 것을 느꼈다”고 했다.

챈은 또 영어 기사를 작성해 해외 언론의 관심을 끌 수 있는 전략을 구사했다. 해외 언론에도 민감해진 독자들이 SNS를 통해 번역 기사를 유통할 수 있게 공략한 것이다. “만약 국내용 중국어 콘텐츠만 만들었다면 이 이야기의 영향력은 오래가지 않았을 것이다. 독자들은 국내 사회 이슈에 대해서는 ‘빈곤은 어디에나 있다’며 냉소적으로 반응할 때가 많다. 그런데 국제적 이슈라면 관심을 갖는다. 사회 이슈에 민감한 중국 정부의 관심도 피할 수 있었다.” 홍콩 언론인 챈의 사례는 아는 것과 실행하는 것의 차이가 얼마나 큰지 보여줬다.

전화신청▶ 02-2013-1300

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

* 캠페인 기간 중 정기구독 신청하신 분들을 위해 한겨레21 기자들의 1:1 자소서 첨삭 외 다양한 혜택이 준비되어 있습니다

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

러 대사관, 서울 시내에 ‘승리는 우리 것’ 대형 현수막…철거 요청도 무시

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

트럼프, ‘슈퍼 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

![[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다 [사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717529577243_20260222502024.jpg)

[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![이러다 정말 다 죽어요! [그림판] 이러다 정말 다 죽어요! [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717564410097_20260222502174.jpg)

이러다 정말 다 죽어요! [그림판]

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

![[단독] 최대 키스방 사이트 폐쇄되자 복제 사이트 등장 [단독] 최대 키스방 사이트 폐쇄되자 복제 사이트 등장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0711/53_17522195984344_20250711501497.jpg)