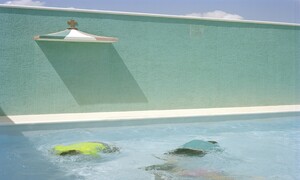

‘2016 넥스트저널리즘스쿨’ 3기 수강생들이 서울 강남구 역삼동 구글코리아에서 강연을 경청하고 있다. 블로터 제공

“그러니까 전통 뉴스 저널리즘과 뉴미디어에서 탐색하는 여러 방법들 중에 무엇이 정답이라고 할 수 없는 상황이란 거지?” 8월16~27일 서울 강남구 역삼동 구글코리아에서 구글코리아··의 주최로 열린 제3기 넥스트저널리즘스쿨 현장. 강연 이틀째, 조별 토론을 하던 참석자들은 혼란에 빠졌다. 이 시대 저널리즘과 뉴스 산업, 미디어 산업의 혼돈, 전통 매체와 온라인 매체 기자들의 일상, 변화의 가운데에 선 저널리즘에서 객관성과 공정성의 가치 등에 대한 강연을 듣고 난 다음이었다. 강연자로 나선 여러 매체의 강연자들은 때로는 같은 방향에서, 때로는 완전히 반대의 지점에서 목소리를 쏟아냈다. 저널리즘이 변화의 시기를 거치며 혼란을 겪듯, 저널리즘 이용자이자 이 산업에 종사하려는 예비 언론인들 또한 갈피를 잡기 어렵긴 마찬가지인 듯했다.

“춘추전국 같죠.” 8월19일 김경달 네오터치포인트 대표가 미디어 철학과 자본 논리가 뒤섞인 다양한 플랫폼의 콘텐츠들을 소개하며 말했다. 올해로 세 번째 이어지는 넥스트저널리즘스쿨은 디지털 시대 언론의 미디어 전략과 생존 방법을 기성 언론인과 예비 언론인, 뉴미디어 종사자가 모두 모여 탐색하는 자리였다. 수강생들과 강연자들이 주고받았던 목소리를 중심으로 1주차 강의를 요약해 전달한다.

강정수 메디아티 대표는 학계와 미디어 업계 내부에서 느끼는 혼란과 문제의식을 학생들에게 되물었다. “도대체 무슨 문제가 있길래 현재 진행 중인 디지털의 흐름을 해석하지 못하는 것일까. 이건 전세계의 학자와 관련 종사자들이 모두 느끼고 있는 것이다. 카드뉴스와 영상뉴스로 모바일 네이티브 청중에게 다가가보려고 하지만 이런 방식을 학술적으로 어떻게 설명할 수 있을까. 새로운 수익 구조는 디지털 미디어에서 어떻게 만들어낼 것인가. 트래픽을 경제적으로 전환할 수 있을까. 방송사가 겪고 있는 경제적 변동을 어떻게 설명할 수 있을까.”

전통 매체에서 일하는 언론인들은 현재 저널리즘의 위기를 강조할 수밖에 없었다. “현실을 말하라고 하면 위기를 강조하게 된다. 부정적 이야기를 많이 하게 된다. 새로운 비즈니스 모델이나 혁신을 말하기 쉽지 않은 이유는 신문이든 방송이든 (시간과 비용, 인력이 많이 필요한) 너무 덩치가 큰 매체가 돼버린 데 있다.”(박성호 MBC 해직기자)

기성 언론과 뉴미디어의 한계와 문제를 지적하기도 했다. 안수찬 편집장은 다음과 같이 전했다. “진실은 한번에 파악되는 것이 아니라 지속적으로 검증되는 것이다. 오늘만 쓰는 게 아니라 내일 쓰고, 모레 쓰고, 1년 뒤에 쓰고, 10년 뒤에 또 써야 한다. 그렇게 하고 있을까? 한국 언론에서는 조각조각 나버렸다. 추적보도 안 하고 검증보도도 제대로 안 한다. 뉴미디어라는 플랫폼이 나타난다고 해서 현재의 분위기가 바뀔 것인가. 뉴미디어에 진실이 탑재될지에 대해서는 비관적이다.”

기성 언론인들의 목소리가 저널리즘의 위기와 몰락으로만 향하는 것은 아니다. 안수찬 편집장은 다시 이렇게 강조했다. “우리한테 기술이 중요한 이유는 그 기술을 통해서 뭔가 하고 싶은 일이 있기 때문이다. 언론을 고민하는 사람이라면 진실을 위해서 풍부한 사실을 전문적으로 파악하고, 그 기술을 통해 하고 싶은 말을 찾아야 한다.”

그래서 이 시대 미디어 종사자들의 목표는 하나다. “어떻게 하면 (사람들이) 자주 들여다보는 작은 모바일 화면에서 사람들의 관심을 끌 수 있을까.”(김홍기 메이크어스 이사)

김도훈 편집장은 이에 대한 답변으로 기술적 방법을 제시했다. 잡지로 치면 표지 격인 의 첫 번째 화면에 걸리는 스플래시 제작 방법을 설명하며 그는 누구라도 클릭해서 사정을 알고 싶은 사진이나 카피를 강조했다. 예를 들어 비쩍 마른 몸으로 먹이를 찾아 헤매는 북극곰 사진은 텍스트 없이 사진만으로 힘을 가진다. 기존 매체들이 메인 제목으로 쓸 만한 문구는 서브로 내리고 메인 제목은 색다르게 짓기도 한다. 한글을 해체하거나 이모티콘을 사용하는 식이다. 패션지 사진을 찍듯 정치인 사진을 촬영해보기도 한다. 요컨대 “저널리즘은 그대로이지만 이를 포장해 독자에게 보여주는 방식은 달라져야 한다”는 것이다. 전통 매체와 비교해 독자의 세대 차이가 분명하므로. 하드뉴스와 소프트뉴스의 경중을 따지지 말고, 서로를 보완하며 세계를 이해해야 한다고도 강조했다.

지역언론의 생존 전략을 디지털 방식으로 고민한 의 행보, 기존 저널리즘 플랫폼과 성격은 다르지만 유튜브, 딩고 등의 움직임은 좋은 참고서가 될 수 있다. 는 지역언론의 특성을 살려 지역민과 유대를 맺고 함께 호흡하는 전략을 택했다. 시민 제보를 받으며 민원과 ‘기사가 되는 것’의 경중을 따지지 않는다. 온·오프라인의 경계도 따지지 않는다. 크고 작은 사업을 벌일 때마다 페이스북에 페이지를 개설해 홍보하고 결혼, 부고, 일상적 메시지 등 독자가 홍보하고 싶은 내용을 신문 4개 면을 털어 싣는다.

유튜브와 딩고 또한 사용자와 콘텐츠 제작자의 유대와 소통을 강조했다. “더 이상 TV(신문) 앞으로 시청자(독자)를 끌어다 앉히는 시대가 아니라 이용자가 먼저 탐색하고 주문하는 시대”(김혁 SBS 미디어플랫폼팀장)의 흐름에는 역행할 수 없다는 게 강연자들의 공통된 목소리였다. 이들 매체의 움직임이 ‘넥스트 저널리즘’의 정답일 수는 없겠지만, 김경달 네오터치포인트 대표의 말처럼 “우리는 이미 거대한 트랙에 올라탔다. 움직일 수밖에 없다.”

전화신청▶ 02-2013-1300

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

* 캠페인 기간 중 정기구독 신청하신 분들을 위해 한겨레21 기자들의 1:1 자소서 첨삭 외 다양한 혜택이 준비되어 있습니다

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이란 새 지도자 모즈타바 첫 연설…“호르무즈 봉쇄, 미군기지 공격 계속해라”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

![관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발] 관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17733006909357_20260312502955.jpg)

관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

오늘부터 휘발유 100원 더 싸게 산다…정유사 출고 최고액 ℓ당 1724원

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”

‘대출 사기’ 민주 양문석 의원직 상실…선거법은 파기환송

영세자영업자, 체납액 5천만원 이하 납부의무 없애준다…2028년까지