캄보디아어가 가득 흘렀다.

‘그곳’에서 캄보디아어는 주눅 들지 않았다. 캄보디아어는 눈치 보지 않고 말해지고 웃음소리와 섞였다.

“근로기준법 63조(근로시간·휴게·휴일 적용 예외) 때문에 농장 노동자들은 공장 노동자들보다 힘들다. 이 법으로 어떤 어려움을 겪었는지 이야기해보자.”

한 캄보디아 여성 노동자가 사회를 맡았다. 지난 11월8일 밤 경기도 안산 지구인의정류장 거실이 틈 없이 꽉 찼다. 60여 명의 노동자들이 빽빽하게 붙어 앉았다. 정류장은 늘 좁고 북적하다. 일반 주택 건물에 사무 공간과 캄보디아 농·축산 이주노동자 쉼터가 공존한다. ‘사무’도 불편하고 ‘주거’도 애매하다. 쉼터에 머물고 있는 사람들에 각지에서 찾아온 노동자가 더해 정류장은 포화했다. 이날 밤 그들끼리의 작은 토론회가 열렸다.

“사실과 다른 계약서가 많다. 계약서엔 하루 노동시간이 11시간인데 한 달 노동시간은 226시간으로 돼 있다. 실제로는 308시간이 넘는다. 계약이 체결되기 전에 앞뒤가 맞는지부터 감독기관이 검토해야 한다.”

한 여성이 말했다. 다른 노동자도 의문을 꺼냈다. “이상한 일들이 많다. 같은 농업으로 분류되는 버섯농장에선 초과노동 임금을 지불하는데 왜 비닐하우스에선 안 주는지 모르겠다.”

사회자가 말을 받았다. “국제앰네스티 보고서(‘고통을 수확하다: 한국 농·축산업 이주노동자 착취와 강제노동’·10월20일 발간)를 보면 우리 처지가 잘 설명돼 있다. 우리는 먼 곳에서 일하러 왔는데 불이익을 당해도 직장을 바꾸지 못한다. 근로기준법 63조가 없어지면 우리가 겪는 어려움도 지금보다는 가벼워질 것이다.”

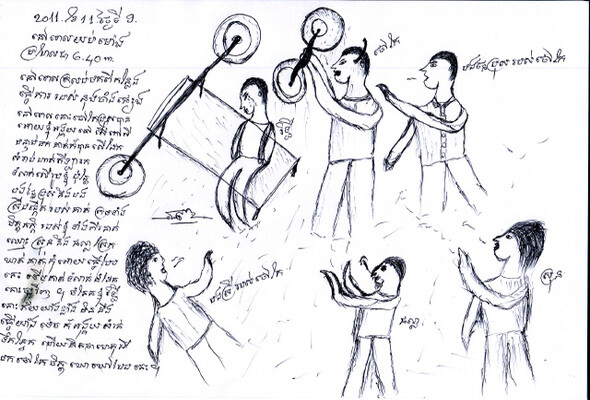

‘인권밥상’ 캠페인(과 인권·이주노동·먹거리정의 관련 8개 단체 공동 진행)에 농·축산 이주노동자들이 힘을 보태고 있다. 그들 자신의 일인 까닭이다. 그들은 이날 스스로 묻고 스스로 답을 고민했다. 오후부턴 호키(30·남)의 주도로 안산역에 나가 탄원서명(근로기준법 제63조 폐지 및 사업장 변경 허용)을 받았다.

“오빠, 서명…. 아저씨, 바꿔주세요.”

한국말이 서툰 여성 노동자들이 역을 오가는 시민들에게 더듬거리며 서명을 부탁했다. 안산역은 ‘한국인’이 아니라 ‘사람들’이 오가는 공간이다. 네팔, 베트남, 중국 등 아시아 각국에서 온 노동자들이 한국말 퍼즐을 맞춰가며 탄원엽서에 이름을 남겼다. 이날 캄보디아 노동자들이 받은 서명엽서만 수백 장이었다. 호키는 “우리도 근로기준법을 꼭 적용받는 날이 왔으면 좋겠다”고 했다.

이튿날 오후 그들은 서울고용노동청(서울 중구 장교동) 앞에 서명엽서를 들고 다시 모였다. 전태일 열사 44주기에 맞춘 전국노동자대회에도 참석했다. 전날 김이찬 지구인의정류장 대표로부터 전태일과 그의 죽음을 설명 들은 뒤였다. 김 대표로부터 전태일의 마지막 외침을 들었을 때 그들은 가끔 고개를 떨궜다.

“근로기준법을 준수하라…, 인간답게 살고 싶다…, 우리는 기계가 아니다….”

*지구인의정류장 후원: 농협 356-0397-1302-43(김이찬)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이란 새 지도자 모즈타바 첫 연설…“호르무즈 봉쇄, 미군기지 공격 계속해라”

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

![관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발] 관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17733006909357_20260312502955.jpg)

관세와 미사일, 양손에 쥐고 과대망상에 빠진 독재자 [아침햇발]

‘미국 vs 일본 4강전 용납 못 해’…또 대회 중 바뀐 WBC 대진표

대통령실장·부총리·5선 의원…정치인들의 ‘경기교육감 쟁탈전’ 왜?

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

김 총리, 미 부통령 만나 “핵잠·원자력 등 안보협력 합의 이행 속도 내자”

![손녀와 초등학생 [그림판] 손녀와 초등학생 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0312/20260312503676.jpg)

손녀와 초등학생 [그림판]

영세자영업자, 체납액 5천만원 이하 납부의무 없애준다…2028년까지