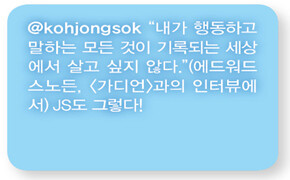

토론의 소매도 걷어붙이지 않는 자들은 보아라

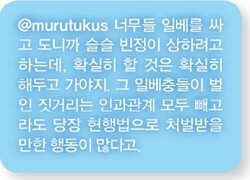

이주의 트윗

싶겠지만 그건 오롯이 그들의 몫이다. 그렇다고 둘을 폄하 하려는 것도 아니다. 오히려 진-변에게는 고 마운 맘이 늘 앞선다. 대중 앞에서 웃통을 벗기가 그리 쉬운 일인가.

모든 읽기는 상황적이라는 비교적 고급스 러운 독해 이론을 이들의 맞짱이 잘 보여주 고 있어 반갑고 고맙다. 둘은 서로 다른 목적 으로 주먹을 쥐었다. 진은 토론킹으로서 지 위를 다져놓자는 심산이었을 거고, 변은 사 업의 부가가치를 올릴 목적이었으리라 짐작 한다(틀렸다면 이 또한 독해 이론에 입각해 아량을). 하지만 그들의 심산은 강호에 나오 자 어김없이 틀어졌다. 그들의 한바탕 법석 은 정치 깔대기로 수렴하고 만다.

트위터, 페이스북, 웹, 팟캐스팅에 강호의 고수로 진과 변이 소개되지만 마무리는 늘 박, 문, 안으로 수렴된다. 혹 진과 변을 특정 인의 아바타로 여기는 이도 있지만 그들은 소수다. 대체로 파이팅에 대한 소감은 왜 ‘사 망유희’가 엉뚱한 데서 벌어지느냐는 즐거우 면서 아쉬운 소리로 마감된다. 그런 점에서 보자면 축제의 서막을 연 피에로 역할을 해 준 그들에게 모두가 고마워하고 있다. 대선 잔치의 마감에도 진-변만 나올까봐 우려하 는 맘이 축제 전야에 깔려 있다는 아쉬움이 있기는 하지만.

텔레비전 토론은 이미 재미를 잃었다. 마 지못해 하는 일일 연속극 같다. 늘 같은 인 물에 같은 내용의 반복이다. 수많은 오디션 프로그램에 단련된 취향들의 눈과 귀를 그 따위로는 끌 수 없다. 더 많은 얼굴과 소재와 화법을 가진 토론이 쏟아져야 한다. 특히 대 선 축제를 앞두고는 그렇다. 후보들의 언행 만을 보고 싶어 하지는 않는다. 그 주변에 어 떤 사람들이 포진해서 어떤 포부, 정책, 방법 을 지니고 있는지 보는 일도 미뤄선 안 될 것 이다. 그래서 주연도 나오고 조연도 나오는 ‘사망유희’ 읽기는 가능해진다. 토론 가뭄에 목마른 자들의 능동적 ‘사망유희’ 읽기다. 그 실마리를 던져주었으니 진과 변이 어찌 고맙 지 않을 수 있을까.

세상이 너무 점잖다. 점잖은 걸로 이기려 한다. 진-변의 웃통 벗은 모습을 보고 웃을 정도로 점잖다. 점잖아서 이기려 하는 자들 이 모르는 게 있다. ‘사망유희’의 관객은 웃 통은커녕 토론의 소매도 걷어붙이지 않는 쪽을 더 조롱한다는 사실을. 웃통을 벗어서 진-변이 대박을 친 게 아니라 옷매무새를 가다듬고 매주 혼자 라디오 마이크 앞에서 독백만 늘어놓았던 MB와 가능한 한 그를 닮으려는 쪽 탓에 빅히트를 쳤음을 결코 잊 지 말았으면 한다. 대선 축제의 커튼콜에도 진-변의 웃통 벗은 모습만 보는 일은 없었으 면 한다(낸시랭도 나오나?).

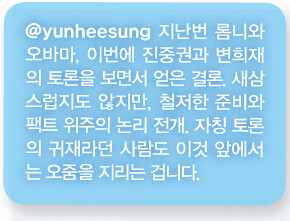

‘사망유희’ 토론회는 예상과 다른 결과로 끝났다. 토론이 끝난 뒤에도 자료의 진위 등을 놓고 논란이 끊이지 않고 있다. 곰TV 화면 갈무리

현실적이지도 않고 쓸모도 없는 시대가 되다

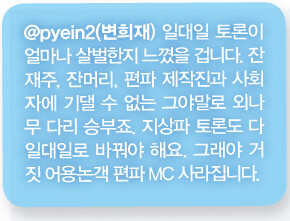

이주의 트윗

‘논객’이란 말이 처음부터 이렇게 많은 이 들을 지칭하진 않았다. 원래 이 말은 다른 지면 없이 PC통신이나 게시판에서 제 주장 을 펼치는 이들을 뜻했다. 웹진에 글이 실릴 때라도 다른 직함이 없다면 ‘인터넷 논객’이 라 썼다. 나 역시 언젠가 어느 잡지에 고정란 을 얻을 때 ‘자유기고가’란 말을 쓸 기고 전 력조차 없어 ‘인터넷 논객’이라 적혔던 기억 이 있다.

물론 강준만이나 진중권 같은 지식인들은 다른 직함으로 불릴 수 있는 사람들임에도 그 10년 전부터 ‘논객’이라 불렸다. 그럴 때 이 말은 ‘당파성 주장이 강한 지식인’ 정도의 의미로 쓰였던 것 같다. 인터넷엔 논객을 자 처하는 이들이 넘쳐나기 시작했다.

논객이란 말엔 모종의 환상이 결합해 있고 어떤 윤리의식이 요구되지만, 그 내용이 무 엇인지는 사람들 마음이었던 것 같다. 2004 년께 진중권이 친노 인터넷 매체의 몇몇 논 객이 참여정부 사람들과 밥 먹고 선거 때 열 린우리당 업무를 수주받았다는 이유로 그들 의 ‘퇴출’을 주장한 적이 있다. 논객이 정치권 력에 밥그릇의 구조를 결부시켜서는 안 된다 는 주장이었다. 그러나 그들은 “우리 편끼리 밥 먹는 게 뭐가 문제냐”고 했고 “진이 기자랑 밥 먹는 게 더 문제다”라고 항 변했다. 참고 삼아 말하자면 그 기자는 진에 게 엄청나게 씹힌 이였고 그들은 참여정부를 비판한 적이 없었다. 하지만 한편 생각해보면 그들은 굳이 밥그릇이 아니더라도 참여정부 를 비판할 리 없었다. 한쪽의 ‘논객’에 대한 환 상이 ‘자율성’에 있었다면 다른 그것은 ‘정파 성’에 있었던 것이다. 요즘도 사람들이 ‘논객’ 이란 말을 쓸 때엔 양쪽 용례를 오간다.

사실 현실의 글쟁이들은 대개 매체에 붙 박여야 호구지책이 생기고, 자유기고가가 되 면 ‘자유’롭기는커녕 외려 눈치 볼 사람이 더 는다. 물론 역사 속 ‘호협’의 실제 모습을 지 적하는 것과 별개로 ‘협객’이란 인간 유형을 말할 수 있듯 논객에 대한 환상도 의미가 있 지 않겠느냐 반론할 수는 있다. 그러나 내가 ‘논객의 환상’에 부정적인 이유는 그게 비현 실적일 뿐만 아니라 쓸모가 없기 때문이다. ‘각 영역 전문가들의 논의’와 ‘제 삶을 통제하 기 위한 시민들의 정치적 토론’의 중간 영역 에서, 논객이란 이들만 별도로 평가받아야 할 이유는 없다. 분명히 두 영역에 대한 매개 가 필요하고 이를 위한 여러 가지 방법이 있 을 테지만, 그 매개만이 특출난 일은 아니며 ‘논객질’이 그 유일한 방법도 아니다.

그런 점에서 ‘사망유희’ 사건은 ‘그 논객’을 거꾸러뜨리려고 절치부심했던 ‘저 도전자’가 역설적으로 ‘논객의 환상’을 가장 완전하게 공 유한 이였단 걸 보여준 게 아니었나 싶다. 아 마 이 글 밑엔 “이딴 ‘주디질’ 말고 네가 ‘사망유 희’ 나오지 그래?”란 댓글이 달릴 거다. ‘논객 질 힘든 시대’에 논객의 환상이 어떤 식으로 변환됐는지를 보여주는 명확한 증거다. 바야 흐로 ‘인증’의 시대이며, ‘논객질’은 이 욕망에 부합하는 퍼포먼스가 되었을 뿐이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

트럼프 “대법 결정 갖고 장난치는 국가, 훨씬 더 높은 관세 부과”

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

의료 공백 메웠던 간호사들, 6개월째 여전히 전공의 일 떠맡아

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해