임지선 제공

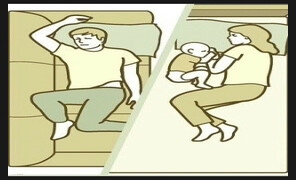

임신 사실만 확인하고 도망치듯 산부인과를 뛰쳐나온 나흘 뒤, 정식으로 마음을 다잡고 회사 앞 산부인과를 찾았다. 그리고 보았다. 초음파 사진 속, 내 자궁벽에 비스듬히 등을 기댄 채 한쪽 다리를 하이킥하고 있는 ‘곤란이’의 모습을. 이어서 들었다. 쿵쾅쿵쾅 뛰어대는 아이의 심장 소리를. “이제 와서 어쩔 건데?” 아이는 우리 부부에게 이렇게 말하고 있었다.

그렇게 한순간, 우리 부부는 ‘노키드 인생’을 포기했다. 우리는 앞으로 어찌 살게 될까. 기자로서의 내 삶은 어떻게 될까. 서른둘이면 한창 일할 나이인데, 이제 회사 생활을 어떻게 해야 하나. 평생 빚도 지지 말고 집도 사지 말자던 우리 부부의 신념은 계속 지켜지려나. 순식간에 사방팔방 희뿌연 안개가 자욱하게 깔려버렸다.

회사 선배의 전화는 내 마음이 약해진 순간을 틈타 기습적으로 걸려왔다. 임신 사실을 확인한 지 일주일째 되던 날 저녁이었다. 아직 회사에 임신 사실을 알리지 않은 상태였다. “이번에 정치부에 자리가 하나 나서 너를 추천했어. 2012년에는 총선이랑 대선이 둘 다 있으니 시기도 좋고…. 아무튼 좋은 기회가 될 테니 전화 오거든 무조건 정치부에 가겠다고 적극적으로 말해.”

대답도 제대로 하지 못하고 어물거리다 전화를 끊었다. 당시 나는 사회부 24시팀 경찰기자로 1년을 살던 중이었다. 하루하루 허덕이며 현장을 굴러다니다 보니 경찰기자 생활이 끝나면 어느 부서로 가야 할지 뾰족히 생각해둔 바도 없었다. 게다가 정치부는 그다지 지망하지도 않았다. 그럼에도 불구하고! 선배의 전화 한 통에 마음이 마구 흔들리기 시작했다.

선배 말대로 정말 좋은 기회 아닐까? 아기를 가졌다고 말해버리면 회사에서 날 어떻게 생각하겠어? 같은 부서에 있는 여기자 셋이 모두 동갑인데, 나만 결혼한데다 이제는 임신까지 했잖아? 지금 아기를 낳으면 다시 돌아와서 일할 수 있겠어? 정치부로 자리를 옮겨 총선·대선 국면에 좋은 기사를 많이 쓸 수 있지 않을까? 내 인생에 어떤 게 더 이롭겠어? 아이만 없다면, 아이만 없다면!

며칠 뒤 그 선배와 함께 중요한 취재원을 만났다. 서울 여의도의 한 일식집이었다. 잘만 하면 당시 경찰이 한창 수사 중이던 사건의 내막을 취재할 수도 있는 자리였다. 마감 때문에 내가 가장 늦게 자리에 합류했다. 취재원 두 명과 선배, 나 이렇게 넷이 한방에 둘러앉았다. 이미 폭탄주가 몇 순배 돈 참이었다. 다들 담배를 입에 물고 있었다. 연기가 자욱했다. 아이 생각에 흡, 숨을 참았다.

술잔이 내 앞으로 왔다. 그냥 눈 딱 감고 이 술잔을 비워버리고 함께 담배라도 피우며 분위기를 맞춰 사건 얘기를 좀더 자연스럽게 들을 수만 있다면! 술잔은 날 유혹했고, 마음은 마구 흔들렸다.

순간 입에서 말이 튀어나와버렸다. “죄송해요. 제가 임신을 해서요.” 선배와 취재원들의 눈이 휘둥그레졌다. 피우던 담배를 비벼 끄며 “거참, 진작 말을 하지” 하며 무안해한다. 임신 소식에 관해 좀더 묻고 답하다가 이내 분위기가 썰렁해졌다. “거, 임 기자는 화장실도 안 가나?” 담배를 참다 못해 취재원 한 명이 조용히 물었다. 문 밖에 나가 서성였다.

‘노키드’를 포기하는 일은 쉽지 않았다. 어떤 여성에게 임신이 쉬운 선택이랴. ‘누구의 엄마’가 아닌 ‘임지선’으로 살려 했던 나는, 작은 유혹에도 거침없이 흔들렸다. 그래도 결국 난 임신 사실을 회사에 알렸다. 곤란해도 괜찮다고 말해버렸으니, 우렁차게 심장이 뛰는 이 아이에게 부끄럽지 않게 살아보려고 한다. 이제 진짜 노키드 포기다.

임지선 기자 sun21@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복 [단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727819701798_20260306502051.jpg)

[단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복

“키 206cm 트럼프 아들 군대 보내라!”…분노한 미국 민심

![장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽] 장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727619029891_20260306500988.jpg)

장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]

인천 빌라촌 쓰레기 봉투서 ‘5만원권 5백장’…주인 오리무중

이란 대통령 “중재 시도 있어”…트럼프 “무조건 항복 외엔 합의 없어”

‘항명’ 박정훈 준장 진급…이 대통령 “특별히 축하드린다”

![[포토] 박정훈 준장, 이 대통령에 받은 삼정검 쥐고 미소…진급자 수여식 [포토] 박정훈 준장, 이 대통령에 받은 삼정검 쥐고 미소…진급자 수여식](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727831167551_20260306501685.jpg)

[포토] 박정훈 준장, 이 대통령에 받은 삼정검 쥐고 미소…진급자 수여식

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

청와대, 정정옥 비서관 ‘농지 쪼개기’ 의혹에 “필요시 처분 조처”

“보라, 피 젖은 책가방을”…이란 초등생 폭사에 한국 교육계 규탄