꾸르륵 쭈르륵 뿌직. 귀를 의심했다. 내일이면 추석 명절을 보내러 시댁에 내려가야 하는데 아기의 배와 엉덩이에서 심상치 않은 소리가 난 것이다. 새벽 3시의 일이었다. 남편이 아기의 겨드랑이를 들어올리고 내가 바지와 기저귀를 내렸다. 오옷, 콧물 같은 곱똥에 피까지 보이는 설사다! 몇 시간 뒤 아기는 똥을 또 쌌다. 부랴부랴 병원에 갔더니 그 지겨운 장염, 또 장염이란다.

태어나고 처음 맞는 명절, 추석을 맞아 아기의 할머니·할아버지가 계신 경남 창원에, 증조할머니가 계신 통영까지 먼 길을 가야 할 참이었다. 고속철도(KTX) 표 구하는 데 실패한 뒤 동동거려봤지만 수가 없었다. 차를 끌고 귀향길 정면 돌파를 해야 했다. 건강한 몸으로도 적어도 6~7시간은 넘게 걸릴 그 길이 쉽지는 않다. 그런데 설사라니, 장염이라니요!

시어머니는 “애 아픈데 오지 마라, 괜찮다”고 전화를 하셨다. 하지만 이만큼 큰 아기를 시댁 어른들께 보이고도 싶고 아기를 기다릴 어른들이 떠오르기도 해 안 가자니 마음이 편치 않았다. 가자니 차 안에서 고생할 아기가 걱정이었다. 시댁의 아기들에게 장염을 옮길까도 걱정됐다. 하룻동안 아기 상태를 살폈다. 설사는 하루에 3~5번 수준이었다. 열이 나거나 컨디션이 나쁘진 않았다. 병원 검사 결과 피로 보였던 그것도 피가 아니란다. 그래, 가자. 결심을 했다.

아아, 그 귀향길을 어찌 다 말로 설명하랴. 멍청한 나는 휴게소를 지나고서야 설사에 젖을 대로 젖은 아기 기저귀를 발견했다. 다음 휴게소에 도착하기까지 30분 동안 아기를 세워 들고 있었다. 설사가 꼬물꼬물 흘러 아기 바지를 적시고 내 바지를 적셨다. 휴게소마다 들러 아기 엉덩이를 씻었다. 급기야 고속도로 중간에 있는 ‘졸음 쉼터’에 차를 대놓고 바람 부는 벤치에서 아기 기저귀를 갈기도 했다. 멋모르는 아기는 그저 방긋방긋 웃었다. 역시, 너는 천사로구나. 미안하다 천사야, 계속 사과를 했다.

살포시 자기 손을 잡는 증조할머니를 아기가 물끄러미 바라봤다. 장염에도 달려가길 잘했다. 사진 한겨레 임지선

덕분에 어느 휴게소가 아기 엉덩이를 씻기기 좋은지 현황 파악을 할 수 있었다. 아직도 세면대 하나조차 없는 개념 없는 수유실이 너무 많다. 형식적으로 수유실 간판만 붙여놓은 꼴이다. 기저귀갈이대는 여자화장실에만 있어서 남자는 들어갈 수 없는 곳도 대부분이다. 어디에도 따뜻한 물이 나오지 않아 아기 엉덩이 씻기기를 포기해야 하는 곳도 있었다.

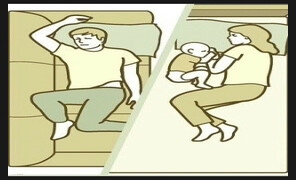

집요하게 똥을 싸는 아기와 더 집요하게 엉덩이를 씻기는 엄마·아빠가 마침내 시댁 순회를 마친 뒤 올라오는 길. 아기도 지쳐 잠이 들었다. 카시트를 거부하고 곧게 눕고 싶다는 아기를 위해 어찌어찌 기묘한 자세를 만들어 내 몸으로 침대를 만들어주었다. 운전에 지친 남편이 눈을 껌벅였다. 문득 “우리 모습 좀 봐. 이런 모습, 상상이나 해봤어?” 내가 말했다. 머리는 빗지도 않았고 옷에는 아기 똥이 묻었다. 방금 전에 젖을 물려 앞섶은 다 풀어헤쳤다. “그러게 말이야. 아기 낳으니, 정말 이렇구나.” 남편이 웃었다. 나도 웃었다. 달도 웃은 것 같다. 그러고 보니 나는 이번 추석, 처음으로 보름달도 올려보지 못했다. 그렇게 똥과 함께 추석은 갔다.

임지선 한겨레 기자 sun21@hani.co.kr

*이 글은 육아 사이트 ‘베이비트리’(babytree.hani.co.kr)를 통해서도 보실 수 있습니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이준석-전한길 ‘끝장토론’…“25년간 극비로 부정선거 구축” 황당 주장

이 대통령 “개 눈에는 뭐만”…‘분당 아파트 시세차익 25억’ 기사 직격

민주 “응답하라 장동혁”…‘대통령 집 팔면 팔겠다’ 약속 이행 촉구

송언석, 천영식 8표차 부결에 “당 의원 일부 표결 참여 못해, 사과”

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

트럼프 “이란 관련 큰 결정 내려야”…“가끔은 군 활용해야” 언급도

이진숙 “한동훈씨, 대구에 당신 설 자리 없다” 직격

![왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721459993113_20260226504293.jpg)

왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]

![한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레] 한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721570592077_20260227501013.jpg)

한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레]

파키스탄, 아프간에 전쟁 선포…탈레반 집권 후 최악 충돌