“내가 지금 남편 옆에서 뭐하는 거야. 완벽한 친정을 놔두고!”

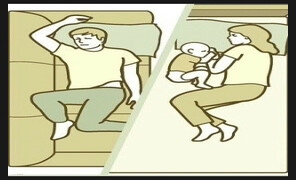

출산 뒤 서울에서 헌신적인 친정 부모님의 보살핌을 받다가 남편의 직장 문제로 지방에 내려간 한 선배가 푸념을 했다. 남편은 일하느라 바빴다. 친구 하나 없는 곳에서 선배는 하루 종일 홀로 아이를 돌보곤 했다. 남편은 늦게 들어와 아이가 깨어 있는 모습조차 보지 못하곤 했다. 하루 종일 보채는 아이 때문에 밥도 허둥지둥 먹으며 선배는 친정을, 아아 젖과 꿀이 흐르던 아름다운 그곳을 떠올렸다.

아기 낳고 8개월, 애엄마 동지들과 수다를 떨 때면 갈수록 양상이 뚜렷해졌다. 주제는 두 가지다. 남편이 얼마나 육아에 소홀하고 나를 외롭게 하는지가 첫 번째 주제다. 다음은 아이를 데리고 친정에만 가면, 부모님이 밥도 챙겨주시고 아기도 봐주시니 지친 몸과 마음이 금방 회복되더라는 ‘친정 찬양론’이다. 결론은 꽃보다 친정, 남편보다 엄마다.

바야흐로 대한민국은 모계사회다. 여성이 딸을 낳고 그 딸이 밖으로 나가 남자를 구한 뒤(이 기간 잠시 친정에 소홀해진다) 자식을 낳아 엄마에게 돌아온다. 딸은 어미와 함께 자기의 자식을 키운다. 그 덕에 보육 시스템이 허약한 이 나라가 간신히 이나마의 출산율을 유지하고 있다. 최근 이사를 준비하며 그 사실을 더욱 깊이 인식하게 됐다.

내가 낳은 아기와 여동생이 낳은 아기가 편안한 표정으로 뒹굴고 있다. 이곳은 친정이다.

6년 전 결혼할 때만 해도 집 살 생각은 하지 않았다. 돈도 돈이거니와 집에 얽매이는 것이 싫었다. 언제든 훌훌 털고 떠날 수 있는 지구 여행자처럼 살고 싶었다. 훗. 그래도 감사하게 전세로 2년마다 사는 곳을 바꿨다. 이번엔 어디로 이사를 가볼까, 지난 몇 년간 그렇게 살아왔다. ‘노키드’ 시절의 이야기다.

아기를 낳고 6개월 만에 이사 날짜가 다가왔다. 이번 이사는 전혀 반갑지 않았다. 젖먹이를 데리고 이삿짐을 꾸릴 생각을 하니 머리가 지끈지끈했다. 어디로 이사를 가지? 이 하나의 질문에 수만 가지 단어가 엉켜 떠올랐다. 그 수만 가지 단어는 오로지 하나의 질문을 향했다. 어디에 살아야 아기를 안정적으로, 잘 키울 수 있을까, 였다.

다른 애엄마들은 어디 사는가. 맞벌이 부부에게 묻고 또 물었다. 사례를 정리하면 다음과 같다.

1. 부부가 모두 공무원인 친구는 근무지가 강남인데도 서울의 정 반대편, 친정이 있는 구로구로 이사를 했다. 2. 시댁에서 친정 가까이 사는 것을 반대해 아무 연고도 없던 동네에 신접살림을 차렸던 선배는 출산 뒤 친정이 있는 아파트 단지로 이사를 했다. 3. 한 선배는 아예 집을 처분하고 자신은 아기와 친정에 들어가 살고 남편은 회사가 가까운 시댁에 살기로 했다. 4. 동생 친구는 출산 뒤 아예 친정 엄마와만 짐을 싸 당분간 시골 별장에 들어가 살기로 했다. 5. 번갈아 육아휴직을 한 기자 부부는 결국 친정 여동생 옆집에 살기로 했다.

이건 민족 대이동, 아니 대이주의 수준이었다. 그들은 모두 한 방향, 친정을 향해 이주했다. 결코 가볍지 않은, 오랜 고민의 결과다. 생각해보면 우습다. 가부장제의 얼굴을 한 사회가 본질은 모계사회라니. 뭔가 불공평하지만 별수 없다는 무력감이 들었다. 결국 주섬주섬 이삿짐을 싸 이주 대열에 합류했다. 임지선 한겨레 기자

*이 글은 육아 사이트 ‘베이비트리’를 통해서도 보실 수 있습니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“서울마저” “부산만은”…여 우세 구도 속, 격전지 탈환이냐 사수냐

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

러 대사관, 서울 시내에 ‘승리는 우리 것’ 대형 현수막…철거 요청도 무시

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

![[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다 [사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717529577243_20260222502024.jpg)

[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다

트럼프, ‘무역법 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![국가는 종교를 해산할 수 있는가 [한승훈 칼럼] 국가는 종교를 해산할 수 있는가 [한승훈 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717559809613_20260222502135.jpg)

국가는 종교를 해산할 수 있는가 [한승훈 칼럼]