“넌 엄마 없니? 엄마 없어?”

쇠창살 너머를 바라보며 도준 엄마(김혜자)는 눈물을 뚝뚝 떨어뜨렸다. 자기 아들이 살인을 저지른 것을 알면서도 저기 저 아이에게 죄를 뒤집어씌웠다. 저기 저 아이는 아들과 같은 지적장애인. 누명을 썼다는 사실조차 모르는 그에게는 엄마조차 없다. 여기서 ‘엄마’는 최소한의 돌봄, 방어막의 다른 이름이다. 영화 다.

이 영화에는 엄마 없는 아이가 한 명 더 나온다. 여중생이다. 가난한 아이다. 아이는 먹을 쌀을 구하려고 몸을 판다. 아니, 아이는 ‘몸을 판다’는 것이 무엇인지 모르던 시절부터 동네 남성들에게 몸을 유린당했다. 결국 몸을 팔던 폐가에서 처참하게 살해된다. 아무도 그를 지켜주지 않았다.

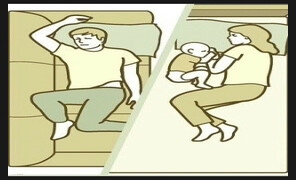

아기를 낳고 나서 놀랐다. 갓 태어난 아기는 엄청나게 많은 도움을 필요로 했다. 배고프다 울고, 토했다 울고, 똥 쌌다 울고, 자기 손 움직임에 자기가 놀랐다고 운다. 망아지보다 송아지보다 병아리보다 강아지보다 인간의 아기는 훨씬 더 긴 시간의 보살핌을 필요로 했다. 아기 돌보기에 지칠 때쯤이면 이런 말이 절로 흘러나왔다. “엄마 없는 애들은 어떻게 하냐.”

진심으로 사무치게 그 아이들이 걱정되기는 처음이었다. 이렇게 나약한 존재에게 엄마라는 방어막이 없다면 어떻게 하나. 더우면 시원하게 해주고 추우면 따뜻하게 해주고 비가 오면 우산 씌워주고 안전하게 보살피는 최소한의 방어막 말이다. 젖 주고 기저귀 갈아주고 안아주고 눈 맞춰주는 사람이 없으면 그 아이는 어떻게 세상을 살아가나. 지금 우리 아기는 다행히 엄마가 있지만, 그렇지 못한 아이들은 어떡하냔 말이다.

그래서 경남 통영의 초등학생 살인사건이 더욱 슬펐다. 엄마 없는 아이가 배 곯고 사랑에 굶주려 동네 사람들을 따르다가 결국 동네 아저씨 손에 끌려가 죽임을 당했다. 이후 일어난 일련의 사건들도 내겐 같은 맥락으로 보였다. 최소한의 돌봄조차 받지 못하는 가난한 아이들. 그 춥고 외로운 곳에서 아이들은 떠밀리듯 다치고 죽고 있었다.

어른들의 죄다. 엄마 없는 아이들을 어찌 보호할지 어른들이 진작에 고민했어야 한다. 보살핌을 제대로 받지 못하는 환경에 있는 아이들을 촘촘히 챙겼어야 한다. 동네 아저씨 집에서 죽어갔을 아이, 폭우 속 다리 밑에서 피 흘렸을 아이들을 떠올리며 몸을 떨었다. 품속 아기의 얼굴을 바라보며 “미안하다, 미안하다” 사과를 한다. 심란한 나날이다.

임지선 한겨레 기자 sun21@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

북한 ‘무인기 침투’ 대학원생 구속…일반이적죄 등 혐의

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

트럼프 새 관세, FTA 맺은 한국은 유리…기존 세율에 10% 더해

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

미, 이란에 ‘무기한 핵합의’ 요구…협상단, ‘제로 핵농축’에서 물러선 듯