한겨레 임지선

차마 눈 뜨고 봐줄 수 없는 풍경이다. 폭격이라도 맞은 듯 거실에는 뽀로로 인형들이 여기저기에 쓰러져 있다. 유아용 블록, 딸랑이와 치발기, 아기띠와 손수건, 각종 장난감까지 잡다한 것들이 구석구석 널브러져 있다. 부엌에는 아기가 먹고 마신 잔해와 이유식기 등이 쌓여 있다. 아기가 울어대 널다 만 빨래도 보인다. 바스락, 이건 뭔가. 아기가 헤집어놓은 내 지갑. 신용카드, 명함, 모조리 꺼내 뿌려놓았구나. 난 간신히 노트북 하나 놓을 자리를 만들어 앉은 참이다.

집안 꼴은 그렇고 내 꼴은 어떤가. 오전 11시, 아기 낮잠 시간에 긴급히 머리를 감았으나 밤 9시 현재까지 빗질을 하지 못했다. 불어버리고 늘어져버린 몸매에 맞는 옷이 없어 새로 산 ‘라지 사이즈 추리닝’은 이제 내 피부 같기도 하다. 늘어난 티셔츠 위에 드러난 슬픈 모가지에는 아기에게 뜯긴 상처가 가득하다. 지금 막 아기를 재운 참이라 남은 기력은 제로, 다크서클은 인중을 파고든다.

이런 내 모습을 비웃듯 노트북 옆에 책 한 권이 새침하게 놓여 있다. 는 제목. 아이가 없어도 완벽한 여성이 될 수 있음을 역설하는 내용이다. 그러니까, 노키드로 살았던 지난 시절, 내게 심리적 위안이 된 책 되시겠다. 보자, 뭐였더라? 이 책이 말하는 “우리가 아기 낳지 않는 이유”가?

목차만 읽는데도 울컥울컥한다. 노키드 시절의 내가 애엄마가 된 나를 비웃는 듯하다. 아니 세상에, 아기를 낳으면 이것들을 포기해야 한다는 어마어마한 비밀을 내가 진작 알고 있었단 말인가!

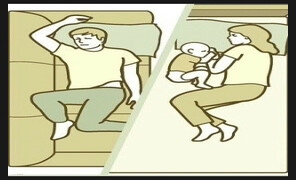

그렇다. 나는 지금 폐허 같은 집안 한가운데 앉아 쇠진한 눈빛으로 노키드 시절에 읽던 책을 쓰다듬으며 아주 낯선 기분에 빠져들고 있다. 나는 왜 아이를 낳지 않고자 했던가. 그리고 나는 결국 왜 아이를 낳았는가. 노키드로 자유롭게 보냈던 5년의 결혼생활, 아기를 낳기로 결심하고 “곤란해도 괜찮아”를 외치던 순간, 두려웠던 출산, 좌충우돌 불안했던 1년 동안의 육아를 돌아보니 묘한 기분이다.

이제 나는 수영장에서 책 읽기는커녕 젖이나 안 먹이면 다행인데다 애 음식 해먹이는 일에 하루를 소진하고 아이 걱정에 술집은커녕 복직도 두려워하는 그렇고 그런 엄마가 되었다. 또 “애는 낳아야 한다”고 설교해대던 세상 사람들이 막상 애 낳고 보니 도움을 주기는커녕 “둘째는 언제” 타령까지 한다는 불편한 진실도 확인했다. 내 아이가 너무나도 사랑스럽지만 문득 노키드 시절의 내가 사무치게 그리운 것도 사실이다.

그러니 이 칼럼을 읽고 ‘거봐, 애 안 낳는다더니 낳으니까 저렇게 좋아하잖아. 그러니 너도 낳아’와 같은 말은 하지 마시길 바란다. 아기를 낳는 일은 온전히 자신의 몫이며 선택이다. 주체적으로 선택할 수 있어야 선택에 따른 고통이 있더라도, 곤란해도 괜찮을 수 있다. 누구의 눈치도 볼 필요가 없다. 아아 노키드와 애엄마, 모두 행복하길 빈다, 제발!

*이 글은 인터넷 한겨레 육아사이트 ‘베이비트리’(babytree.hani.co.kr)을 통해서도 보실 수 있습니다.

*‘곤란해도 괜찮아’의 연재를 마칩니다. 그동안 사랑해주신 독자 여러분 감사합니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

쌓여가는 닭고기, 못 받는 쿠팡 주문...‘배민온리’에 갇힌 처갓집 점주들

트럼프, ‘공유사무실 쓰는 5인 원전 기업’에 일본 투자금 36조원 퍼주나

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

‘어디서 3·1절을 팔아?’…전한길 콘서트, 허위 신청으로 대관 취소

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘건진법사’ 전성배 징역 6년…김건희에 통일교 금품 전달

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)