한겨레 임지선

호르몬 탓인가 눈물이 났다. 일하다 말고 말이다. 만삭, 산전후휴가 돌입 직전의 일이다. 당시 신문 오피니언면의 ‘논쟁’이란 코너를 담당하고 있었다. 그 주의 논쟁 주제는 ‘나는 왜 이 후보를 지지하는가’였다. 그러니까 벌써 까마득한 서울시장 보궐선거, 박원순과 나경원의 대결에 관한 이야기다. 그날은 두 후보의 지지자 중 30~40대 여성의 글을 받아 실었다. 그 글 중 하나를 받아 편집하는데 글쎄 눈물이 났다.

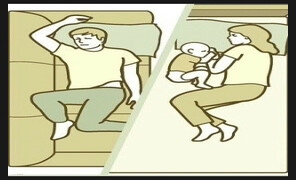

박원순을 지지하는 ‘아기엄마’의 글은 첫 문장부터 절절함이 느껴졌다. “서울에서 아이 둘을 낳아 키우면서 부러운 사람이 있었다. 아파트 평수가 넓은 사람도, 고급 차를 가진 사람도 아니었다. 내가 부러운 사람은 오로지 ‘친정엄마가 있는 사람’이었다.” 보육 시스템을 깡그리 시장에 맡겨놓고 나 몰라라 하는 도시에서 믿을 건 친정엄마뿐이니까. 그리하여 그는 ‘친정엄마가 없어도 행복한 육아’를 선물해주는 시장이었으면 좋겠다고 털어놓았다. 서울에서 아이를 키우는 엄마들이 ‘박원순 후보의 서울시장 당선’이라는 선물을 받기를 원한다고 끝맺었다.

글을 읽으며 나는 마음에 바람이 살랑 부는 것을 느꼈다. 너무 분명히 느껴져서 간지러울 지경이었다. “그래, 우리 아기가 태어날 즈음에는 뭔가 달라질 수도 있지 않을까?” 밑도 끝도 없는, 그것은 기대감이었다. 한강이 사방으로 파헤쳐지고 간판만 번지르르한 서울형 어린이집이 판치고 초등학교때부터 줄세우기 시험을 보며 경쟁을 부추기는 서울 말고 공동체가 살아 숨 쉬고 아이를 함께 안전하고 따뜻하게 키우는 서울에서 아기를 낳아 키울 수 있게 되지 않을까 하는 기대감이었다.

서울시장이 바뀌고 아이를 낳고 어쩌다 난 지금 경기도로 이사를 왔다. 그러고 보니 아기 키우는 문제, 이게 서울만의 문제가 아닌 거다. 다음 세대를 잘 길러내는 일, 그걸 못한다면 국가가 있어 무엇한단 말인가. 생각이 거기에 미칠 즈음, 대통령 선거가 다가왔다. 도덕성이란 것에 아예 기대가 없어 웬만한 치부는 치부로도 쳐지지 않는 대통령이 있는 나라에 살면서 아이 키울 것이 참으로 걱정이었는데 말이다. 이번 선거는 내게 너무도 중요하다. 이번에 대통령이 되는 자가 우리 곤란이의 1~5살, 첫 5년을 책임지게 되니 말이다.

선한 미소를 지을 줄 아는 사람이 대통령이 되었으면 좋겠다. 신뢰가 무엇인지, 양심이 무엇인지 아이들에게 이야기해줄 수 있는 사람이 대통령이 되었으면 좋겠다. 엄마들의 눈물을 닦아주고 저출산의 원인을 회피하지 않고 직시하며 ‘육아시장’만 남은 보육을 복지 시스템 안으로 끌어당길 수 있는 사람이 당선됐으면 좋겠다. 그렇게 돼서, 세상이 좀 바뀌었으면 좋겠다. 이제 육아휴직을 끝내고 직장에 복귀해야 하는 내년에는 좋은 세상이.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“러, 이란에 미국 군함·항공기 위치정보 제공”…전쟁 ‘간접 참여’ 정황

60살 이상, 집에서 6천보만 잘 걸어도 ‘생명 연장’…좋은 걷기 방법

![[단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복 [단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727819701798_20260306502051.jpg)

[단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복

![장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽] 장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727619029891_20260306500988.jpg)

장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]

‘항명’ 박정훈 준장 진급…이 대통령 “특별히 축하드린다”

백악관 “이란 군사작전, 4~6주 안에 끝낼 것…‘무조건 항복’ 외엔 없어”

인천 빌라촌 쓰레기 봉투서 ‘5만원권 5백장’…주인 오리무중

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

![아직 한국은 ‘박정희 없는 박정희 체제’ [.txt] 아직 한국은 ‘박정희 없는 박정희 체제’ [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727493087612_20260305503922.jpg)

아직 한국은 ‘박정희 없는 박정희 체제’ [.txt]

![[단독] ‘왕사남’ 엄흥도 실제 직계후손 출연했다…누구지? [단독] ‘왕사남’ 엄흥도 실제 직계후손 출연했다…누구지?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726139703969_20260304503247.jpg)

[단독] ‘왕사남’ 엄흥도 실제 직계후손 출연했다…누구지?