[겸이 만난 세상]

▣ 겸/ 탈학교생 queer_kid@hanmail.net

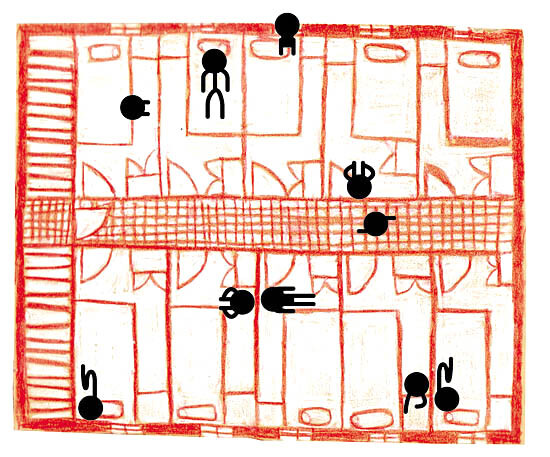

고시원에 들어오기 전만 해도 내가 쉴 수 있는 사적 공간이 없었기에 이곳에 만족하리라 생각했다. 독립을 선언하고 서울에 온 뒤 불과 1년 동안 네번의 이사를 해야 했다. 고향 친구, 서울에서 알게 된 게이, 아들을 군대에 보내고 홀로 사는 아주머니의 집 등을 전전하다 장애인 활동보조 일을 하며 그의 집에 함께 살았다. 그들과 함께 살 때 옷장 서랍 한켠, 책꽂이 하나, 외진 구석 자리 정도가 내게 주어진 공간의 전부였다. 좁은 공간에 감사했지만 잠시 머물다 사라질 나의 존재는 그곳에서 언제나 불안정했다. 그리고 올해 초 드디어 고시원의 방을 얻었지만, 고시원 생활 7개월째인 지금도 이 공간에 익숙해지기보단 불편함이 더 크다.

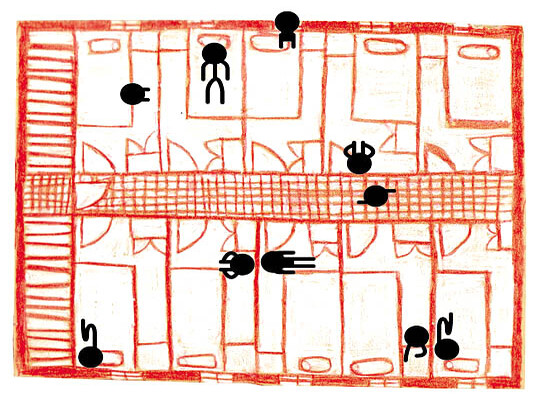

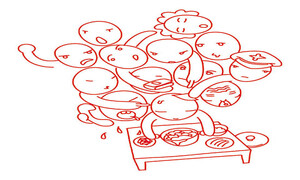

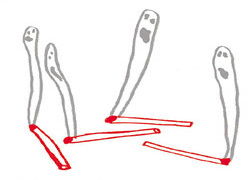

우리 시대의 고시원은 예전처럼 고시를 준비하는 특정한 몇몇 사람들의 공간이 아니다. 내가 사는 곳만 보더라도 쉽게 알 수 있다. 나와 같이 특정한 소속이 없는 사람부터 30대 직장인, 대학생, 외국인 노동자 등이 머물고 있는 이곳은 전·월세 보증금도 연고도 없이 타향살이를 하는 빈한한 이들이 모인 곳이다. 반년 동안 이곳에 살며 발견한 고시원의 특징, 첫째는 침묵이 곧 정의요 둘째는 흔적은 곧 악이다. 이곳 사람들은 마치 약속이라도 한 듯이 복도에서 얼굴을 마주칠 때도 주방에서 밥을 먹을 때도 인사 한번 하지 않고 서로를 보이지 않는 투명인간처럼 대한다. 획일적으로 나뉜 방마다 사람들은 완전히 고립되고 단절되었다. 대화가 오가지 않는 답답한 방 안에 있을 때 난 창 밖에 시선을 던지고 멍하니 있거나 얼굴을 침대에 처박은 채 양손에 쥔 베개로 머리를 감싸고 한참을 있곤 한다. 그럴 때면 공간의 고요함이, 사람들의 침묵이 낯설고 쓸쓸했다. 고시원의 침묵은 사생활을 철저히 보호하기 위한 것이라 착각하지 않길 바란다. 방음이 되지 않는 방들은 작은 소리 하나에도 사람을 공격적으로 만들고, TV 소리는 최대한 작게, 전화는 언제나 무음, 울고 싶을 때도 웃고 싶을 때도 화가 나 소리치고 싶을 때도 입을 틀어막아야 한다. 그들의 침묵은 뭉개어진 사생활에 대한 반작용이 아닐까 싶다.

‘아름다운 사람은 흔적을 남기지 않습니다. 이를 지키지 않을 시 입실료 반환 없이 바로 퇴실 조치합니다.’ 식당, 휴게실, 세면실, 화장실 등 공동으로 사용하는 모든 공간에 붙어 있는 이 표어는 ‘흔적은 곧 악’인 이곳의 문화를 대변한다. 아름다운 사람이 지나간 자리는 아름다운 흔적이 남을 것이고, 인간이 머물다간 자리에 인간의 흔적이 남는 것은 지당하다. 침묵 다음으로 강요하는 이 청결에 대한 강박은 고시원이란 공간이 얼마나 비인간적인지 새삼 느끼게 한다. 물론 타인을 배려하는 마음으로 공적인 시설을 깨끗하게 사용하란 말이겠지만 인간의 흔적을 용서하지 않는 ‘퇴실 조치’는 이 공간을 끔찍하게 만든다.

고시원 사람들은 공동체가 아니라 개별자이며, 옆방의 남자는 나의 이웃이 아니라 이름도 얼굴도 모르는 남일 뿐이다. 숙박 시설에 불과하지만 누군가에게는 삶의 터전이기도 한 고시원이라는 공간이 조금 더 인간적이길 바라는 것은 멍청한 바람일까?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

3차 상법개정안 통과…‘자사주 소각 의무화’ 증시 더 달굴 듯

국힘, 지방선거 1·2호 인재 영입…손정화 회계사·정진우 원전엔지니어

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

“이 대통령, 어떻게 1400만 개미 영웅 됐나”…외신이 본 K-불장

대구 간 한동훈 “출마지 미리 말 안 하겠다…국힘, 막으려 덤빌 것”

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌