‘돌주먹’ 문성길과 ‘테크니션’ 허영모, 그들이 링 밖에서 벌여온 라이벌 4차전

▣ 송호진 한겨레 스포츠부 기자 dmzsong@hani.co.kr

“아내가 세상을 떠났대. 넌 한번 가봐야지?”

2005년, 문성길(1961년생)은 지인의 전화를 받고 전남 여수로 향했다. 빈소엔 아내를 먼저 보낸 허영모(1964년생)가 있었다. 둘은 그렇게 현역 시절 숨 막히는 라이벌전 이후 19년 만에 손을 잡았다.

1984년 12월14일. 서울 정동 문화체육관이 꽉 찼다. 생중계 카메라가 링을 향했고, 텔레비전 앞에 사람들이 몰려들었다. 권투의 인기가 좋을 때라지만, 두 아마추어 선수의 국가대표 선발 결승전에 전국이 들썩인 건 기현상이었다. 키가 166cm인 문성길은 ‘돌주먹’이었다. 밤 11시에 몰래 태릉선수촌 옥상에 올라 아령을 들고 수백 번 팔을 뻗던 그였다. 선수촌 6년 동안 전 종목 선수들이 달리는 산악 크로스컨트리에서 1등을 뺏긴 적이 없었다. 그는 밀고 들어가 싸우는 정통 인파이터였다. ‘잽, 잽’을 날리다 원투 스트레이트로 이어지는 정석을 밟지 않았다. 난데없이 훅을 날렸고, ‘이게 뭔가’ 상대가 놀라면 콱 물고 놓지 않는 불도그로 변했다.

허영모는 여린 소년의 이미지였다. 키가 173cm였지만, 상체를 꼿꼿이 세우는 스타일이라 180cm로 느껴질 정도였다. 그는 빠른 발을 이용해 때리고 빠지는 아웃복서였다. 툭툭 건드리다 ‘이때다’ 싶으면 샌드백 때리듯 원투 스트레이트를 날렸다. 맞지 않고 점수를 쌓아가는 그는 ‘교과서적인 복서’였고, 기술이 좋은 ‘테크니션’이었다. 그는 1984년 선수촌 체육과학연구원 검사에서 전 종목 국가대표 중 순발력이 가장 높게 나온 선수였다. 전혀 다른 두 선수의 대결. 그건 누구도 버리기 아까운 두 선수 중 한 명의 패자를 가려내는 서글픈 싸움이기도 했다.

복싱 스타일처럼 선생님이 된 허영모

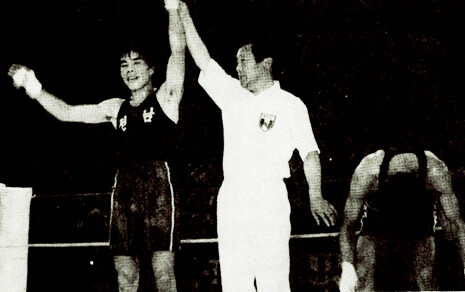

밴텀급(53kg급) 라이벌 1차전은 문성길의 3-2 판정승이었다. 형에게 박수를 쳐주는 어린 허영모의 모습은 인상적이었다. 문성길은 1985년 국가대표 선발 결승 재대결에서도 3-2로 이겼다. 문성길의 손이 올라가자, 허영모는 1차전과 달리 고개를 숙인 채 무릎을 꿇었다. 허영모가 1명에게 두 번 연속 진 건 처음이었다. 그러나 허영모는 86년 서울 아시아경기대회 선발전에서도 문성길에게 5-0 판정 완패를 당하고 말았다. 허영모는 87년에 글러브를 벗었다. 86년 한국 복싱 역사상 처음 세계선수권 우승을 차지한 문성길은 88년 WBA 밴텀급 챔피언(2차 방어), 90년 WBC 슈퍼플라이급 챔피언(9차 방어)에 올라 아마와 프로를 모두 제패한 국내 최초 선수가 됐고, 93년 링을 떠났다.

허영모는 교과서적인 복싱 스타일에 어울리듯 여수 여도중학교 체육 선생님이 돼 있었다. “복싱을 하면서부터 국가대표를 한 뒤 교사가 될 생각이었거든요.” 프로모터가 1억원에 가까운 거액을 제의하며 프로 전향을 권했지만 뿌리쳤다. 한국체대 대학원에서 석사학위까지 받은 그는 89년부터 교편을 잡았다. 고등학생이던 82년 뉴델리 아시아경기대회에서 라이트플라이급 금메달을 딴 그는 플라이급으로 출전한 84년 로스앤젤레스올림픽(8강 탈락) 이후 문성길이 있던 밴텀급으로 체급을 올렸다. 한국 복싱이 두 선수를 동시에 가질 수 없게 된 건 이때부터였다. “문성길 선배가 강하다고 피하고 싶은 마음은 없었어요.” 라이벌 2차전 때 왜 그렇게 아쉬워했냐고 묻자, “1라운드에 선배를 두 번 다운시켰고, 또 한 번 휘청거리게 만들었는데…. 주심이 RSC승을 선언해줄 만했다고 생각했거든요. 그런데 지금 돌이켜봐도 진 경기였어요.” 아깝게 지고도 박수쳐줄 줄 알았던 그는 학생들에게도 예의를 가장 강조한다고 했다. 그리고 제자들에게 ‘복서 문성길’을 교육의 사례로 자주 든다고 말했다. “선수촌 (4㎞) 크로스컨트리 때 마지막 눈물고개가 있는데, 그걸 넘어 늘 1등 한 선배였어요. 펀치만 센 선수가 아니었죠. 아무리 좋은 능력이 있어도 노력하지 않으면 안 된다는 사실을 문성길 선배는 보여줬죠. 존경스러운 분입니다.” 2남1녀를 둔 그는 몸무게도 70㎏으로 늘었다. “복싱은 나에게 참고 인내하는 것을 가르쳐준 운동이었죠.”

문성길의 주먹은 여전히 두툼했다. 그는 생강차를 시켰다. “선수 때부터 커피나 콜라는 마시지 않았거든요.” 그는 전남 영암 빈농의 아들이었다. 중학교 2학년 때 4km 달리기에서 1등을 해 ‘삽’을 받은 걸 지금도 자랑스럽게 기억한다. 5남매의 둘째였던 그는 가난에 짓눌려 중학교 졸업식 다음날 상경해 공장에 들어갔다. “가구 공장 딸의 무시하는 눈이 싫었다”는 그는 고향으로 돌아와 농장, 저수지에서 일하다 육상 특기생으로 뒤늦게 들어간 목포 덕인고에서 복싱을 만났다. 입문 만 3년 만에 태극마크를 달았다. “자취하며 간장에 밥만 비벼먹다 태릉선수촌에 들어갔더니 음식이 엄청 잘 나오더라고요. 아, 이걸 우리 할머니께 싸다 드리면 얼마나 좋을까 싶더라고요.” 그는 82년 뉴델리대회에서 금메달을 획득해 받은 1천만원의 포상금도 고향집 빚을 갚는 데 썼다.

인파이터 복서, 사업에 뛰어들다

그는 86년 서울 아시아경기대회에서 2연패를 달성한 이듬해에 프로로 뛰어들었다. “아마에서 이룰 건 거의 이뤘으니까요. 그리고 영모였죠. 붙어보니 영모가 빠르고 힘도 밀리지 않더라고요. 세 번째 대결은 내가 완승했지만, 앞서 두 번은 힘들었거든요. 부담이 됐죠. ‘내가 당할 수도 있겠구나’ 싶더라고요.” 그는 93년 WBC 슈퍼플라이급 10차 방어에서 호세 루이스 부에노를 일방적으로 밀어붙이고도 판정으로 져 벨트를 뺏겼다. 억대의 9, 10차 방어 파이트 머니도 국내 프로모터한테 받지 못했다. “그런 놈들하고 해봐야 소용없겠다 싶어 은퇴를 결심했죠.”

링에서 내려온 그의 삶은 펀치를 허용하는 손해를 감수하면서도 파고드는 그의 인파이터 스타일과 닮았다. 평생 이사직을 보장한다던 한 제약회사는 문성길을 광고모델로 활용했을 뿐, 아무 일도 주지 않았다. “실장 직함을 줬는데, 과장이 상석에 있고 난 대리 옆에 우두커니 앉혀두더라고요.” 그래도 3년을 채우고 사표를 쓴 그는 1년을 쉰 뒤 98년 대형 마트에 철판볶음밥집을 차렸고, 가게도 두 개로 늘렸다. 2000년엔 문성길복싱클럽을 냈고, 지난해부터 후배들의 생계를 위해 볶음밥집 운영과 체육관 체인점을 다 물려줬다. 중국 유학 중인 대학교 2학년 큰아들과 고2 딸을 둔 그는 “복싱은 힘든 것을 이겨내는 힘을 줬죠. 전 링에서처럼 뒤로 물러서지 않아요. 앞에 일이 있으면 밀고 나가는 성격이죠”라며 웃었다.

인생의 2라운드도 아웃복서와 인파이터로 살아가는 두 복서. 그들의 링 밖 라이벌 4차전도, 그 시절처럼 좀체 우열을 가리기 힘들어 보인다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

트럼프 새 관세, FTA 맺은 한국은 유리…기존 세율에 10% 더해

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

‘재판소원 육탄방어’ 조희대 대법원…양승태 사법농단 문건 ‘계획’ 따랐나

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류