1384호 표지이미지

누군가의 뒷모습을 바라보면서 오래 서 있었다. 하얀 천으로 곱게 덮인 관 속에 누운 누군가였다. 화장로 안으로 들어가는 관을 유리창 너머에서 한참을 지켜봤다.

7월 어느 날, 경기도 고양에 있는 서울시립승화원을 찾았다. 무연고 사망자의 삶과 죽음을 취재하려면, 먼저 공영장례 의식과 절차를 두 눈으로 직접 봐야겠다고 나선 길이었다. 거주지에서 홀로 숨진 채 발견된 60대 여성과 폐렴으로 병원에서 숨진 70대 중국동포 남성의 공영장례가 치러졌다. 아무도 찾지 않은 쓸쓸한 장례식이었다. 상주를 대신해 술잔을 올려 절하고, 위패를 품에 안았다. 다른 화장로 앞에서는 곡소리가 이어졌다. 두 사람의 육신이 한 줌의 재로 흩어지는 순간은 적막했다.

재로 남은 누군가를 처음으로 마주했다. 그때까지만 해도 죽음의 무게는 모두 같은 줄로만 알았다. 누구나 결국 흙으로 돌아갈 뿐이니까. 죽음의 무게는 달랐다. 병들어 앙상하게 마른 이와, 기골이 장대했던 이는 관의 무게도, 재로 남은 흔적의 양도 달랐다. 모든 사람은 평등하다, 는 말이 윤리적 선언에 불과한 것과 마찬가지로 모든 사람의 죽음은 평등하지 않다. 누군가의 죽음은 한없이 무겁고, 누군가의 죽음은 스쳐 지나가듯 가볍다. 죽음을 대하는 언론의 무게추도 기울어져 있다. 지금까지 코로나19에 확진돼 숨진 이들의 수는 1명, 10명, 100명, 500명 빠짐없이 세면서도 코로나19로 사회적 고립이 심해져 눈에 띄지 않는 곳에서 소리 없는 비명을 지르며 죽어간 이가 얼마나 되는지는 헤아려보지 않았다.

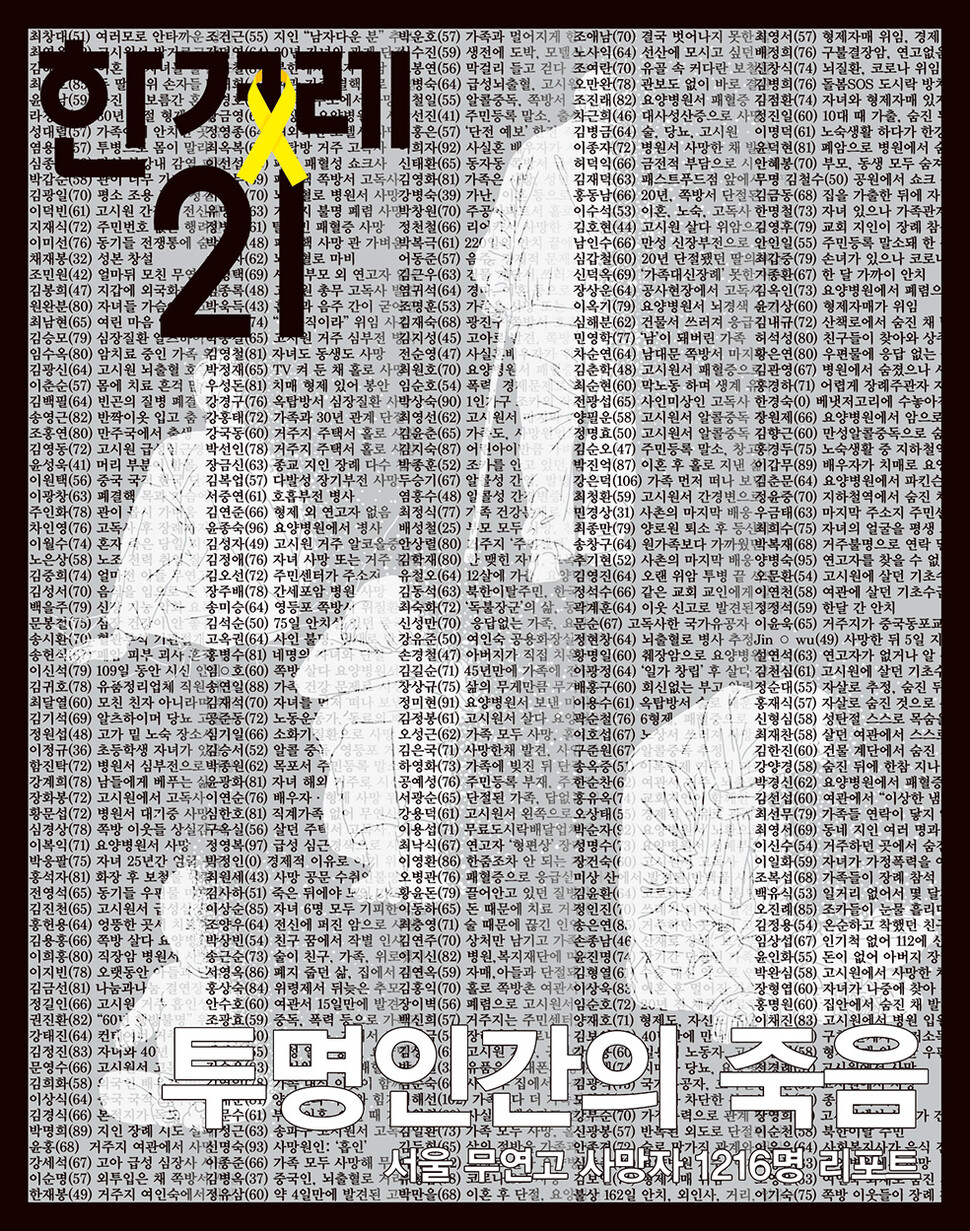

2020년 1월부터 2021년 8월까지, 서울에서 사라져간 무연고 사망자 1216명의 부고장을 쓰는 이유는 그래서다. 태어나자마자 부모에게 버려져 차가운 길바닥에서 숨진 영아, 태어나서 죽을 때까지 수십 년 동안 병원과 시설에만 머물렀던 중증장애 환자, 치매에 걸린 어머니를 간호하다가 지쳐 스스로 목숨을 끊은 자식, 서울 영등포 쪽방촌에서 가까이 이웃한 곳에 살면서 잇따라 숨진 9명… 취재 과정에서 접한 이들의 사연 하나하나가 오래도록 지워지지 않았다. 서울시 공영장례를 지원하는 나눔과나눔의 도움이 컸다. 두 손 모아 고마운 마음을 전한다.

최근 고독사, 고립사에 대한 관심이 커졌다. 일부 언론이 특수청소업체를 쫓아다니며 ‘청년 고독사’를 마치 ‘가난 사파리’처럼 경쟁하듯이 전하기도 한다. 우리는 자극적인 보도보다는 코로나19 시대에 노숙인, 쪽방촌 주민 등 취약계층의 사회적 고립이 심화되고, 의료 사각지대로 내몰리는 상황이 어떻게 무연고 사망자 증가로 이어지는지를 포착하려 노력했다. 김규남 기자가 6개월 가까이 우직하게 취재했다. 이번 제1384호에 이어, 제1385호에서도 무연고 사망자 1216명 리포트 2부를 연재할 예정이다. 박다해 기자가 무연고 사망이 언젠가는 우리 곁 누군가의 이야기가 될 수 있음을 보여주는 또 다른 이야기를 준비 중이다.

몇 년 전부터 차곡차곡 마음 깊이 넣어둔 책갈피가 몇 장 있다. 사회학자가 미국 대도시 빈민가에서 1년6개월 동안 살며 주거빈곤 구조를 파헤친 <쫓겨난 사람들>, 1995년 폭염에 수백 명이 숨진 미국 시카고에서 사회의 어떤 불평등 기제가 작동했는지를 연구해 생생하게 전한 <폭염사회>, 자동차를 집 삼아 유랑하듯 살아가는 노동자들의 삶을 3년간 밀착 취재한 <노마드랜드>. 하나같이 불평등한 사회에 천착한 걸작이다. 깊이 취재하고, 넓은 각도로 분석해서 빚어낸 이 매력적인 이야기들을 읽으면서 <한겨레21>에도 언젠가 이런 대서사시를 쓸 수 있기를 꿈꿨다.

앞으로 연말까지 <한겨레21>은 심층기획 시리즈 3편을 연재할 계획이다. ‘무연고 사망자 1216명 심층리포트’로 그 첫발을 뗐다. 10월 중에는 관련한 특별 웹페이지도 오픈한다.

그동안 충분히 오래 서 있었다. 달라진 <한겨레21>을 위해, 이제는 계속 달려볼 작정이다. 독자들의 격려와 질타를 기대하며.

황예랑 편집장 yrcomm@hani.co.kr

<한겨레21>이 서울 무연고 사망자 1216명에 대한 기록을 담은 인터랙티브 페이지를 열었습니다. 주소창에 remember.hani.co.kr을 입력해주시면 인터랙티브 사이트로 연결됩니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“중동 에너지 시설 잿더미로”…이란, 미 하르그섬 공격에 보복 예고

이 대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 확대 보도한 언론들 사과조차 없어”

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

트럼프 ‘이란 석유 수출 터미널 있는 하르그섬 파괴’

“국내 선발 3~4명뿐인 KBO의 한계”…류지현 감독이 던진 뼈아픈 일침

고 이해찬 총리 49재…“김대중·노무현 대통령과 옛이야기 나누시길”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

두 차례나 ‘공천 미신청’ 오세훈…조건인 ‘선대위’ 위원장 후보군은?

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

한국 야구, 도미니카에 7회 콜드게임 패…WBC 4강행 무산