2025년 4월1일 경북 영덕군 영덕읍 석리 화재 현장. 석리는 이번 산불로 마을이 거의 전소되는 피해를 당했다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

“머리털 나고 내 평생 그런 불은 처음 봤다.”

권원수(74)씨는 빈집을 제외하면 40여 가구가 살고 있는 경북 의성군 단촌면 하화1리에서 두 번째 혹은 세 번째로 나이가 적은 주민이다. 한평생 의성에서 살아온 그는 야산이 잠깐씩 타는 불은 봤지만 이번과 같은 큰 산불은 한 번도 보지 못했다. 그의 집은 전소되어 주저앉았다. 형태만 남은 집 앞에서 그는 원망인지 불안인지 모를 한숨을 자꾸 내쉬었다.

2025년 4월1일 권원수씨가 경북 의성군 단촌면 하화1리 산불로 전소된 자신의 집에서 화재 당시를 설명하고 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

광고

산불이 났던 2025년 3월22일, 권씨는 부인과 영천에 다녀오는 길에 뿌연 연기를 처음 봤다. 오후 3시30분 무렵이었다. 그때까지 권씨는 그 흔한 긴급재난문자 한 통 받은 게 없었다. 막 의성에 들어왔을 때 옆자리에 있던 부인이 “무슨 냄새가 나지 않느냐”고 물었고, 시내 마트에 차를 세우니 공기엔 불 냄새가 확연했다. 뿌연 연기가 시내 전체에 짙게 깔리는 게 심상치 않았던 권씨는 서둘러 집으로 향했다. 그러는 길에 수십 년 가꿔온 의성읍 철파리 인근 문중 산이 홀랑 다 타고 있는 것도 보았다.

권씨가 집에 도착한 시간은 오후 4시 무렵. 권씨는 그때 불이 “타닥타닥 소리를 내는 것이 아니라 휘루루 휘루루 타올라 하늘을 나는 것”을 봤다. 하화1리 마을은 앞뒤로 야트막한 산을 끼고 있다. 앞산에 먼저 붙은 불은 마을을 습격하고 곧 뒷산으로 옮겨붙었다. 앞산 소나무를 타고 오르며 불기둥을 이루던 불이 종잡을 수 없는 바람을 타고 산을 넘었고, 고무줄처럼 휘어버린 전봇대 전기줄이 줄넘기 돌듯 윙윙 돌 때마다 온 마을에 불덩이가 떨어졌다.

의성군에서 가장 피해가 컸던 하화1리는 최초 발화지 가운데 하나인 안평면 괴산리 산61번지에서 직선거리로 10㎞ 정도 떨어진 북동쪽 지역이다. 괴산리에서 하화리까지는 직진으로 올 수 있는 도로가 없다. 그 사이로 200~300m 안팎의 수문산, 성황당산, 안들산이 이어진다. 의성 산불은 괴산리에서 오전 11시24분께 처음 발화한 것으로 추정된다. 말하자면 하화1리는 산불 발화지부터 길게 이어진 산악 지형이 끝나는 곳에 있는 첫 마을인 셈이다. 4시간이 넘게 산불이 동진하는 동안 방어선을 구축할 방법은 없었던 걸까.

권씨가 집에 도착했을 때 마을엔 이미 불이 붙고 있었다. 하지만 권씨는 “소방차는 보지 못했다”고 말했다. 헬기 2대가 오가는 것은 봤는데 그마저도 “연기 때문인지 바람이 너무 불어서 그런 건지 제대로 역할을 하는지 알 수가 있나”라고 무심히 말했다. 권씨는 마주한 불이 초대형 산불이라는 것을 마을 이장의 방송을 통해 처음 들었다. 지체하지 말고 의성체육관으로 대피하라는 이장의 목소리는 처음 들어보는 절박한 목소리였다. 마당에선 발바리가 울부짖고 있었다. 목줄을 풀고 강아지부터 차에 태웠다. 그사이 이웃 할머니가 세상을 떠난 뒤 빈집이 돼버린 앞집에 불덩어리가 떨어졌다. 부인에게 어서 나오라고 소리 질렀지만, 관절염을 앓는 부인은 재빠르게 움직이질 못했다. 부인까지 차에 태우고 나서 권씨는 다시 집으로 들어갔다. 중요한 물건이라도 챙길 요량이었는데 맘이 급해서인지 바로 생각이 나질 않았다. 생각나는 건 약봉지뿐이었다. 권씨는 고혈압, 당뇨, 관절약만 챙겼다.

광고

의성체육관에서 만난 의성 주민 대부분이 권씨와 같았다. 무얼 챙겨 나왔느냐는 물음에 대부분 “약봉지만 겨우 챙겼다”고 말했다. 의성체육관에서 의무봉사를 하는 의성군 보건소 관계자는 “이재민들이 대부분 고령자이고 기저질환을 앓고 있다”며 “본인이 먹던 약을 챙겨온 이들도 있지만 그러지 못한 분도 많다. 가족이나 보호자가 있는 분들은 먹는 약과 용량을 확인할 수 있는데 그렇지 못한 경우 ‘○○병원에서 타온 혈압약을 먹었다’ ‘○○의원에서 받은 관절약을 먹는다’고만 말해 맞춤해 대응하기가 어려웠다”고 말했다. 그나마 의성에 병원이 많지 않은 것이 오히려 다행이랄까. 대부분의 주민이 같은 병원을 이용하고 있어 투약 내역 확인이 수월했다.

한겨레21이 찾은 4월1일, 의성체육관에 남아 있던 이들은 대부분 70대 이상 노인이었다. 하루라도 약을 먹지 않으면 아파서 살 수가 없거나, 극도로 불안해질 수밖에 없는 연령이다. 의성군민의 평균연령은 58.6살이고, 65살 이상 인구 비율은 2024년 기준 44.8%(의성군청)에 달한다. 전국 평균연령이 44살, 65살 이상 인구는 17%라는 점을 고려하면 굉장히 고령화된 지역이다. 매달 100여 명이 사망하고 15명만 태어나는 대표적 인구 소멸 지역이기도 하다. 이는 이번 산불로 피해를 입은 경북과 경남 대부분 지역에 공통되는 현상이다. 재난은 누구에게나 위험한 것이지만, 이번 산불은 특히 고령화된 인구 소멸 지역의 경우 재난이 더 치명적일 수 있음을 경고한다. 노인들은 행동이 느릴 수밖에 없고, 정보 접근성은 현격히 떨어지는데다, 정주의식이 강해 위험 상황에서도 쉽게 위험 지역을 떠나지 못한다.

2025년 3월31일 오후 경북 의성군 의성체육관 임시대피소에서 거동이 불편한 이재민들이 쉬고 있다. 한겨레 정용일 선임기자

광고

권씨도 그랬다. 불이 붙은 것을 보고도 일단 집으로 갔다. 그 시각 의성 시내에서 하화1리로 들어가는 도로 옆으로도 불이 붙어 있었다. 권씨가 집에서 뛰어나온 것은 앞집에 붙은 불이 담장을 넘어오는 순간이었다. 지은 지 40여 년 된 구옥인 권씨의 집은 순식간에 불길에 휩싸여 주저앉았다. 권씨는 그 열기에 자칫 넘어질 뻔했다. 하지만 그럼에도 바로 출발할 수가 없었다. 거동이 더 불편한 다른 마을 주민들이 있었다. 방에 누워 있던 90대 할머니는 불이 났는지조차 몰랐다. 그 옆집 할머니 역시 홀로 사는데 발만 동동 구르고 있었다. 불길의 공격에 사실상 속수무책이던 이들을 부축해 더블캡 트럭 뒷자리에 태우고 나서야 겨우 출발했다.

마을을 막 빠져나오는데 강아지를 태운 화물칸에 불덩이가 떨어졌다. 그렇잖아도 울부짖던 강아지가 미친 듯 뛰어올랐다. 이미 바깥의 열기로 차 안까지 후끈해지는 상황이라 차마 내릴 엄두가 나질 않았다. 속도를 시속 60㎞까지 올리자 겨우 불덩이가 날아갔다. 불이 나기 시작하고 4시간이 지났는데도 행정력은 와닿지 않았다. 권씨는 “불이 넘어온 길에 주유소가 2개 있는데 희한하게 거긴 불이 안 붙었더라고. 천만다행이지, 뭐”라고 했다.

의성에서 발생한 산불은 경북 산지 마을을 끼고 퍼지다 겨우 꺼졌다. 전소된 주택이 3556채에 달하고 총 대피 인원은 3만4816명에 이른다. 산불이 발생한 지 12일이 된 4월2일까지 2830명이 집으로 돌아가지 못한 채 대피소에 머물고 있었다. 한겨레21이 둘러본 안동, 의성의 대피소들은 세월호 참사에 빚지고 있는 듯했다. 세월호 참사 이후인 2017년 포항 지진 때부터 대피소에 개별 텐트가 설치되고, 심리상담을 전담하는 의료진이 상주하고 있다. 여전히 바닥에 돗자리형 매트를 깔고 지내야 하는 열악한 상황이지만 대피소 생활을 하는 이들은 정부와 지역사회의 지원으로 방해받지 않고 누울 자리가 있고 불안한 맘을 돌봐주는 심리상담이 있어 그나마 지낼 수 있다고 말했다.

2025년 4월2일 산불로 인해 큰 피해를 당한 경북 안동시 남후면 광음리 남후농공단지 공장. 김명진 기자

다만 입을 모아 씻는 문제는 불편하다고 말했다. 대부분의 대피소가 체육관 시설 등을 이용하다보니 다중이 씻을 수 있는 시설이 없어 가까운 대중목욕탕에 가거나 방문하는 이동 목욕 차량을 이용할 수밖에 없다. 대부분이 옷 한 벌 제대로 챙겨오지 못한 터라 의류 지원도 절실한데, 속옷만 새것으로 사이즈에 맞게 지원될 뿐이다. 3월22일부터 의성체육관에서 살고 있다는 한 60대 여성은 “아직도 발이 땅에 딱 안 붙고 하늘에 붕 떠 있는 것 같다”며 “심리상담인지 뭔지 그거 받고 약도 묵었더니 좀 낫더라”라고 말했다. 다른 불편함은 없느냐는 질문에는 “밤에는 불을 좀 꺼주는데, 사람들이 너무 시끄럽게 떠들어서 잠을 통 못 자겠다. 소음도 문제고, 자주 씻지도 못하고 옷도 못 갈아입는 게 불편하다”고 말했다.

2025년 4월1일 경북 영덕군 영덕읍 노물항 마을이 이번 산불로 인해 큰 피해를 당한 모습. 김명진 기자

4월1일 오후가 되자 의성체육관이 활기를 띠었다. 산불 참사 12일 만에 주민들을 임시 거주처로 옮기는 일이 결정됐다. 집으로 돌아갈 수 없는 200여 명의 주민이 의성 시내 모텔급 숙소 2곳으로 분산 배치됐다. 체육관 바닥에서 새우잠을 자던 처지에서 침대가 있는 독립 공간, 게다가 샤워실까지 있다는 데 주민들은 일단 안도하는 눈치였다. 일부 주민은 “밥은 계속 주는 것이냐” “집 말고 가전제품은 어떻게 되는 것이냐”고 물었다. 권씨는 미처 가져오지 못한 부인의 전동휠체어가 계속 맘에 걸리는 눈치였다. 권씨의 부인은 관절염이 심해 전동휠체어가 없으면 잘 움직이지 못한다. 전동휠체어도 보상이 되느냐고 묻던 권씨는 “차라리 죽었어야 했는데 다 잃어삐고 이제 우예 사노, 모든 게 다 싫고 막막하다”고 읊조렸다.

모든 일이 순조롭게 진행된다고 하더라도 집을 잃은 이들이 집을 재건하기까지는 최소 2개월에서 길게는 수개월이 걸릴 것이다. 대피소에서 만난 주민들은 곧 농사철이라며 빨리 집으로 돌아가길 원했다. 4월1일 이철우 경북도지사는 피해를 입은 주민들의 집 근처에 ‘2개월가량의 시간을 두고 긴급주거시설 1500동을 건설하겠다’고 밝혔지만, 여야는 윤석열에 대한 호칭 문제로 신경전을 벌이다 여전히 산불 재난 추경 합의에 이르지 못하고 있다.

경찰 조사에 따르면, 이번 산불은 외지에서 성묘를 왔던 이들이 쓰레기를 태우려다 불을 낸 것으로 보인다. 한겨레21이 찾은 최초 발화 현장에는 2군데 증거 표식이 돼 있었다. 각각 라이터와 소주병 뚜껑이 발견된 자리로 추정된다. 최초 발화지를 찾으러 가는 길은 험했다. 야트막한 산의 3분의 2 지점 정도에 묫자리가 있었는데, 불길이 할퀴고 간 산에는 등산로를 찾을 수 없었고 재와 타다 꺾여버린 나무들이 어지럽게 쏟아져 내려 있었다. 현장에서 만난 괴산리 주민은 “금방 식목일이고 한식인데, 성묘하러 온 사람들이 또 불낼까봐 겁난다”고 말했다.

의성·안동(경북)=김완 기자 funnybone@hani.co.kr

광고

한겨레21 인기기사

광고

한겨레 인기기사

윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사

윤석열 금의환향 하듯 퇴거…민주 “상왕노릇 후안무치”

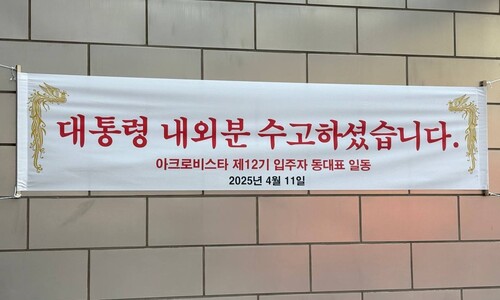

윤석열 온다고…아크로비스타에 봉황 새긴 “수고하셨습니다” 펼침막

‘광명 공사장 붕괴’ 고립 노동자 1명 목소리 확인…“구조장비 접근 어려워”

김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동

명태균 “윤석열 얘기 도리 아냐”…‘오세훈·홍준표 수사’ 즉답 피해

![“이런 사람이 검사 때는 칭송받았다! 얼마나 무서운 일인가” [논썰] “이런 사람이 검사 때는 칭송받았다! 얼마나 무서운 일인가” [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443716044202_20250411502985.jpg)

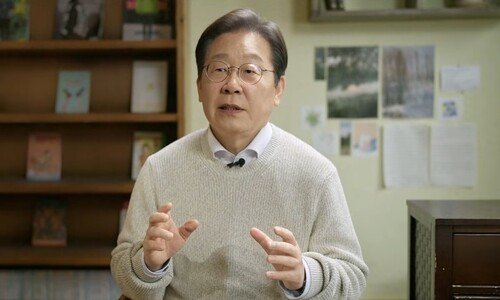

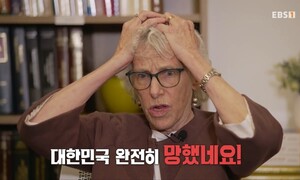

“이런 사람이 검사 때는 칭송받았다! 얼마나 무서운 일인가” [논썰]

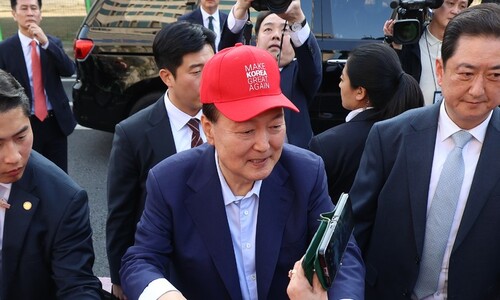

‘MKGA’ 빨간 모자 쓴 윤석열…지지자들 “더 잃을 게 없다” 눈물

![[속보] ‘광명 신안산선 붕괴 공사장’ 주민 대피령…실종·고립 2명 수색 중 [속보] ‘광명 신안산선 붕괴 공사장’ 주민 대피령…실종·고립 2명 수색 중](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443699238308_2717443698957122.jpg)

[속보] ‘광명 신안산선 붕괴 공사장’ 주민 대피령…실종·고립 2명 수색 중

![독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판] 독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2025/0410/20250410504004.jpg)

독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판]

![[단독] 홍준표쪽, 2020년 총선 직전 명태균에 여론조사비 5600만원 대납 정황 [단독] 홍준표쪽, 2020년 총선 직전 명태균에 여론조사비 5600만원 대납 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443423465652_20250411501585.jpg)