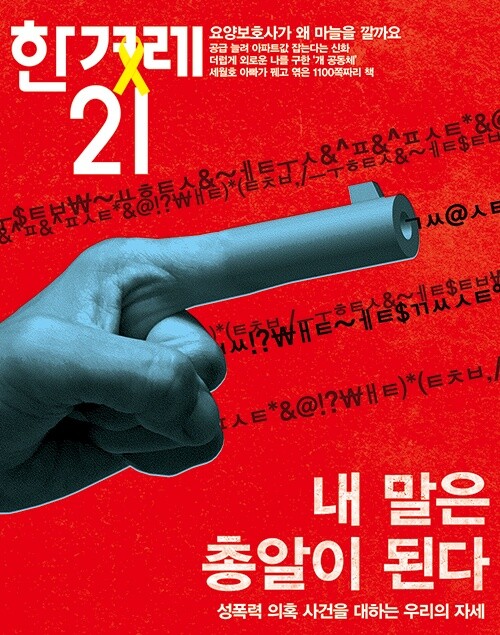

1323호 표지이미지

27살에 첫 회사에 취직했을 때 시키는 일은 뭐든지, 무조건, 잘해야 하는 줄 알았습니다. 새벽 5시부터 종일 취재거리를 찾아다니고 자정이 넘어 집에 들어와서도 팔 한쪽만 침대에 걸쳐놓고 비스듬히 기댄 채 잤습니다. 침대 위에 누웠다가 행여 출근에 늦을까봐요. 졸다가 내려야 할 지하철역을 몇 번이나 지나칠 만큼 피곤한 나날이었지만, 제일 괴로운 건 노래방 가는 일이었습니다.

1차 술자리가 끝나면 당연하다는 듯 다들 신나서 몰려가는 그곳이 제겐 지옥처럼 느껴졌습니다. 발라드 노래만 나오면 자꾸 앞으로 불러내 40~50대들과 블루스를 추도록 했습니다. 어색한 웃음을 터뜨리며 못 춘다고 손사래를 쳐도 손과 허리만 잡으면 된다고 사람들이 밀고 끌어댔습니다. 자연스럽게 내 손과 허리를 잡고 더듬는 윗사람의 손길이 너무나 불쾌했지만 ‘싫어요’라는 말을 못했습니다. 수치심으로 덮인 경험은 몇 차례 더 반복됐습니다.

그 성희롱을 참아냈던 이유는 윗사람이 두려워서만은 아니었습니다. 문제를 제기했을 때 쏟아질 온갖 수군거림과 싸늘한 시선, 무엇보다 인사상 불이익이 염려스러웠습니다. 남자 직원이 월등히 많은 일터에서 “쟤 조심해라, 유별나다” 같은 소문이 돌면, 그래서 같이 일하기 껄끄러운 사람으로 찍히면, 그래서 인사 때마다 주요 부서를 못 가고 겉돌기만 한다면…. 불안한 질문이 머릿속을 맴돌다가 ‘내가 얼마나 힘들게 입사했는데’로 이어졌습니다. ‘뽀뽀한 것도 아닌데, 가슴을 만진 것도 아닌데…’ 그렇게 별일 아니라고 되뇌며 제풀에 사그라들었습니다.

그러나 그 윗사람들을 마주치면 뭔가 뜨거운 것이 안에서 올라왔습니다. 그런데도 아무렇지 않은 듯 인사를 나누었습니다. 그렇게 이중적으로 사는 게 부끄러웠지만, 일터에서 살아남는 방법을 그것밖에 몰랐습니다. 그리고 9년이 지나 회사를 그만둘 때 동료들이 ‘왜?’라고 물으면 “노래방 가기 싫어서”라고 농담처럼 말하곤 했습니다. <너의 목소리가 보여>에 출연해도 어색하지 않을 만큼 음치인 탓에 다들 웃으면서 고개를 끄덕였지만 또 다른 진실을 품고 있었습니다.

기억의 저편으로 밀어놓았던, 사회초년생 때의 성희롱 경험이 떠올랐습니다. 윗사람이나 취재원의 일방적인 신체 접촉, 애정 표현에 당황해 서로 고민을 털어놓았던 그 시절, 직장 동료들도 생각났습니다. 20년 가까이 지난 지금, 얼마나 달라졌을까요? “‘손 한번 잡아보자’ ‘한번 안아보자’며 느끼하게 웃었던 유부남 팀장” “‘여자는 손이 예뻐야 한다. 여자가 손을 주면 다 준 것이다’라고 말하는 국회의원” “‘우리 같이 손잡고 걸을까?’라고 말하는 40대 회사 선배”. 제1323호에서 만난 20, 30대는 저와 다르지 않았습니다. 20년 전, 굴욕을 느끼면서도 그 일들을 덮어버렸던 저 때문에 그들이 오늘도 같은 경험을 되풀이하는 듯해 미안합니다.

직장 내 성적 괴롭힘은 지금 제게 일어나지 않습니다. 우리 직장에 그런 일이 없어서는 아닐 것입니다. 이제는 편집장이라는 ‘위력’을 지녔기 때문이겠지요. 이제는 제가 피해자가 아니라 가해자가 될 가능성이 크고, 그래서 제 말과 제 행동이 가진 무게와 힘을 두려운 마음으로 살펴야 합니다. 성찰만이 답이라는 걸, 이 참담함 속에서 배웠으니까요.

정은주 편집장 ejung@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

임은정, ‘한명숙 사건’ 소환해 백해룡 저격…“세관마약 수사, 검찰과 다를 바 없어”

![[속보] 쿠팡, 4분기 영업익 97%↓…김범석, ‘개인정보 유출’ 첫 육성 사과 [속보] 쿠팡, 4분기 영업익 97%↓…김범석, ‘개인정보 유출’ 첫 육성 사과](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721491840937_20260227500263.jpg)

[속보] 쿠팡, 4분기 영업익 97%↓…김범석, ‘개인정보 유출’ 첫 육성 사과

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”

‘재판소원 육탄방어’ 조희대 대법원…양승태 사법농단 문건 ‘계획’ 따랐나

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

‘법왜곡죄’ 위헌 소지 여전…판사들 “누가 직 걸고 형사재판 하겠나”

러시아 “돈바스 내놓고 나토 나가”…선 넘는 요구에 우크라전 종전협상 ‘난망’

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판