‘희생양’을 테마로 한 어슐러 K. 르귄의 ‘오멜라스를 떠나는 사람들’

▣ 태풍클럽 출판사 편집자

지금으로부터 딱 3년 전 5월에 김선일씨가 피랍되어 처형당하기 전까지의 22일 동안, 사람들은 참으로 많은 생각을 했을 것이다. 광화문에 촛불을 켜고 모여든 이들이 소리 높여 정부를 비난했지만 결국 그는 싸늘한 주검으로 돌아왔고, 사람들의 가슴 한구석은 서늘해졌다. 한 개인이 국가로부터 버림받을 수 있다는 사실, 국익이 개인에 우선한다는 사실이 정말 사실임을 뼈저리게 느꼈기 때문이다.

그 한 사람을 포기하고 잊음으로써 우리가 여전히 미국의 우방으로 남을 수 있다는 생각. 희생양을 통해 우리의 세계가 계속 안전하게 유지되어야만 한다는 생각. 누군가는 그에 대해 눈물을 흘리며 격분하고, 또 다른 이는 누가 그러라고 하지도 않았는데 스스로를 설득한다. 누구도 그에게 그 위험한 곳에 가라고 한 적이 없다고.

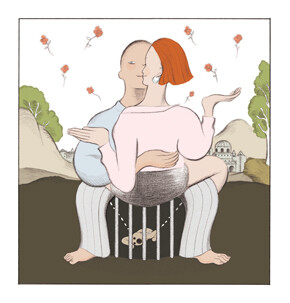

미국 공상과학(SF) 소설가인 어슐러 K. 르귄은 이와 같은 ‘희생양’ 테마로 ‘오멜라스를 떠나는 사람들’(, 시공사)이라는 아주 짧은 단편을 썼다. 이야기는 극히 간단하다. 이성적이고 평화로우며 모든 이들이 사랑과 행복과 자유와 아름다움을 누리는 중용적 유토피아 ‘오멜라스’라는 곳이 있다. 풍요롭고 아름다운 여름축제가 열리는 오멜라스의 어느 건물에는 어두운 방이 있고, 그곳에는 제 이름도 나이도 알지 못하는 백치 어린아이 하나가 갇혀 있다. 그는 끝없는 굶주림과 질병과 두려움에 영원히 시달려야 한다. 무슨 이유에선지는 알 수 없지만, 그가 괴로움을 당해야 오멜라스의 행복과 자유가 보장되기 때문이다.

오멜라스의 모든 아이들은 철이 들 무렵, 그 사실을 알게 된다. 그들은 화를 내고 무력감에 빠지며 분노를 느낀다. 하지만 그들이 아이에게 해줄 수 있는 것은 아무것도 없다. 그 아이의 불행에 오멜라스 모든 사람들의 행복이 달려 있기 때문이다.

시간이 지나면 사람들은 결국 체념한다. 그리고 설령 아이를 풀어준대도 달라질 게 없다고 믿는다. 어차피 아이는 너무 오랫동안 불행하게 살았기 때문에 인간적인 대우를 해줘도 이해하지 못할 것이라고. 오멜라스가 풍요를 유지하는 것은 ‘아마도’, 이렇게 눈물과 분노 끝에 스스로의 무력함을 인정하고 마는 오멜라스 사람들의 이성적 치유력 덕분인지도 모른다.

하지만 긴 침묵에 잠겨 있다가 오멜라스를 떠나는 사람들도 있다. 그들은 밝고 유쾌한 도시를 지나 ‘그렇게 서쪽으로 북쪽으로, 산맥으로 향한다. (…) 그 사람들은 오멜라스를 떠나 어둠 속으로 들어가서 다시는 돌아오지 않는다. 그들이 가는 곳은 우리들 대부분이 이 행복한 도시에 대해 상상하는 것보다 (훨씬) 더 상상하기 어려운 곳이다.’

과연 이곳은 어디일까? 김선일을 포기하지 않고, 결코 우리 중 가장 작은 자를 큰 것을 위해 내어주지 않을 때, 우리가 가게 되는 이곳은 어디일까? 다만 한 가지 확실한 것은, 우리 중 누구도 아직까지 그 어둡고 알 수 없는 곳에 가보지 못했다는 사실이다. 오직 그곳에 대한 온갖 흉흉한 소문만 가득할 뿐.

이런 생각에 잠기게 하는 책이라면 딱히 장르문학이니 순문학이니 딱지를 붙이지 않아도 좋다는 생각이 든다. ‘만약…’이라는 SF소설의 대전제는 허무맹랑한 백일몽으로 끝날 수도 있지만, 우리 사는 세상의 근간을 흔들 정도로 강력한 전복성을 띨 수도 있다. 르귄의 이 짧고도 강렬한 소설은 장르의 미학을 통해 단숨에 우리를 ‘양심의 딜레마’라는 윤리학의 핵심으로 이끈다.

혹시 이 모티브로 더 긴 글을 읽고 싶다면, 소포클레스의 비극 를 프랑스 극작가 장 아누이가 레지스탕스 버전으로 다시 쓴 를 권한다. 우리 삶의 안전한 기반을 송두리째 무너뜨리는 아찔함으로 가득하다. 이렇게라도 가끔 존재론적 질문에 대면하여 한두 방울의 눈물을 흘리는 것도 마냥 위선적이거나 나쁘지만은 않을 터이다. 어차피 이 세상에 사는 한, 우리는 결코 오멜라스를 떠날 수 없지 않은가.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

‘법왜곡죄’에 판사들 “양승태 유죄 선고도 처벌 가능”…형사재판 기피도 우려

‘법 왜곡죄’ 국회 본회의 통과…판·검사 최대 징역 10년

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 총부리 잡혔던 전 부하 생각은?

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다