르 클레지오. REUTERS/ JANERIK HENRIKSSON/ SCANPIX

노벨문학상이 발표되기 하루 전, 어느 기자에게 전화를 받았다. “이번엔 누가 될 것 같아요?” “잘 모르겠는데요.” “르클레지오 얘기가 많이 나오던데, 어때요?” “에이, 설마. 프랑스라면 파트리크 모디아노도 있고, 미셸 투르니에도 있는데요. 그리고 발표 나기 전에 거론된 사람치고 상 타는 거 보셨어요?” 그리고 다음날 그가 떡하니 상을 탔고, 선무당에게는 망신살이 단단히 뻗쳤다. 내년에는 저런 질문에 절대 낚이지 말아야지.

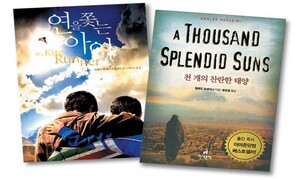

어쨌거나 노벨상과 맨부커상을 필두로 슬슬 문학상의 시즌이 돌아오고 있다. 르클레지오의 책을 펴낸 출판사들은 한동안 노벨문학상 특수를 누릴 듯 보인다. 는 알라딘 베스트셀러 1위에 오르고, 는 1만 부 이상 팔려나가는 호조를 보이고 있다. 처럼 예전에 절판된 책들도 속속 재출간되고 있고, 출간을 미뤄두었던 그의 신간들도 황급히 쏟아져나오고 있다.

노벨문학상을 탔다고 해서 매번 책이 잘 팔리느냐, 그건 아닌 듯하다. 소설이 아닌 시나 희곡의 경우는 거의 아무런 영향을 미치지 않는다고 보아도 좋을 정도고, 소설이라 해도 경우에 따라 다르다. 엘프리데 옐리네크의 처럼 작가의 대표작이 단 한 권 나왔던 경우는 판매가 집중되어 가장 큰 혜택을 본 케이스이고, 터키 작가 오르한 파묵 역시 10만 부 가까이 팔려나가는 특수를 누렸다. J. M. 쿠체나 도리스 레싱의 책들은 기대보다 반응이 크지는 않았다.

노벨상 다음으로 출판사들이 촉각을 곤두세우는 주요 문학상은 영연방 국가의 작품을 대상으로 하는 맨부커상과 미국의 퓰리처상, 프랑스의 공쿠르상 그리고 일본의 아쿠타가와상과 나오키상 등이다. 영국 맨부커상의 경우는 수상작이 즉시 잘 팔리지는 않더라도 이언 매큐언이나 피터 캐리, 아룬다티 로이, 마거릿 애투드 등 주요 영어권 작가들을 한국에 소개하는 다리 역할을 하고 있다. 1903년에 제정된 공쿠르상은 1901년 만들어진 노벨문학상에 맞먹는 전통과 권위를 자랑하는데, 마르셀 프루스트, 시몬 드 보부아르, 앙드레 말로, 로맹 가리 등 프랑스를 대표하는 작가들은 대개 이 상을 받았다고 보아도 무방하다.

아쿠타가와상과 나오키상은 각각 순문학과 대중문학에 주는 상으로, 1935년 동시에 제정되었다. 소설가이자 문예잡지 의 주필이었던 기쿠치 간이 친구이자 소설가인 나오키 산주고를 기리는 상을 만들면서 아쿠타가와상도 함께 만든 것이다. 최근에는 소설의 경계가 불분명해지면서, 나오키상을 받은 작품이 순문학적 성격을 띠기도 하고, 반대로 아쿠타가와상이 자극적인 내용의 책에 돌아가기도 한다. 퓰리처상은 모두 알다시피 언론인 조지프 퓰리처가 컬럼비아대학에 기부한 유산을 통해 수여하는 상으로, 문학 외에도 언론·음악 부문에 상을 준다. 앨리스 워커, 토니 모리슨 외에도 최근 베스트셀러였던 코맥 매카시의 가 이 상을 탔다.

문학상을 둘러싼 속설 첫 번째. 모든 문학상에는 정치적 역학관계가 늘 존재한다는 것이다. 노벨문학상의 경우, 국가의 위상이 결과에 어느 정도 영향을 미칠 수밖에 없는 것이, 자국의 문학작품을 번역해 다른 나라에 알릴 수 있을 정도로 부유하고 문화적 마인드가 강한 나라의 작가들이 아무래도 유리하다. 하지만 정치적 위상과는 별도로, 1980년대 남미 문학이 급변하는 국가 정세를 타고 국제화된 예를 보면 알 수 있듯, ‘정치적 올바름’이라든가 대륙별 배분 등에 눈치를 보는 경우도 있다.

국내 문학상의 경우, 이상문학상과 동인문학상은 소설가가 등단하고 나서 일정 기간이 흘러 문단이 그에게 달아주는 ‘중견’의 표식이라고 보아도 좋을 듯하다. 두 상을 받은 ‘젊었던’ 문인들은 그 뒤로는 수상자가 아니라 심사위원 쪽 자리에 앉게 되는 경우가 많다. 세계일보 문학상은 아직까지는 그 막대한 상금을 뽑아낼 수 있는 상업성을 주요 평가기준으로 삼는 듯 보인다. 그렇다면 이것이 상의 본래 취지에 걸맞은 가장 순수한 상일까. 그것도 어딘가 아리송하다.

그리고 둘째, ‘대중은 상에 약하다’. 정말 그러한가? 어느 정도는 맞다. 그러나 늘 그런가? 그건 아니다. 위의 문학상들을 받은 작품의 판매를 살펴보면, 물론 각 출판사의 마케팅이나 포장 기술에 달린 문제이기도 하지만, 결국 문학적이더라도 상업적으로 독자를 매혹시킬 수 있는 요소를 갖춘 작가의 작품들이 잘 팔린다. 맨부커상 수상작인 의 얀 마텔이라든가 오르한 파묵, 히라노 게이치로 등이 그랬다.

그러므로 문학상을 받은 작품들이라 해서 특별히 더 우러러보거나, 독야청청 멀리할 필요는 없다. 아카데미상을 받은 영화는 절대 보지 않는다든가, 의 나가사와 선배처럼 생존 작가의 소설은 읽지 않는다는 원칙을 평생 굳게 지켜온 사람이라면 또 모르지만. 어느 작품이 시대를 건너뛰는 걸작인지는, 늘 그랬지만 시간이 모든 걸 말해줄 것이다. 결국 상이란, 칸 영화제에서 그랑프리를 받으며 구로사와 아키라가 말했듯, ‘열심히 만든 이를 동료들이 격려하기 위한 것’ 이상도 이하도 아닌 것이다.

태풍클럽 출판 편집자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

‘법왜곡죄’에 판사들 “양승태 유죄 선고도 처벌 가능”…형사재판 기피도 우려

‘법 왜곡죄’ 국회 본회의 통과…판·검사 최대 징역 10년

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 총부리 잡혔던 전 부하 생각은?

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다