워런 버핏이 말하는 ‘가치투자’의 비결…우리 주가도 고평가됐다고 하긴 어려워

▣ 정남구 한겨레 논설위원 jeje@hani.co.kr

▣ 사진 박승화 기자 eyeshot@hani.co.kr

확률에 대해 전혀 몰라도, 동전을 던져 어느 한쪽 면이 나올 가능성이 절반이라는 것은 누구나 쉽게 생각할 수 있다. 제2차 세계대전 때 포로로 붙잡혀 덴마크 포로수용소에 갇혀 지내던 통계학자 케릭(J. E. Kerrick)은 실제 그런 실험을 해봤다. 1만 번 동전을 던졌더니 한쪽 면이 5067번, 다른 면이 4933번 나왔다. 앞면과 뒷면이 나온 숫자를 각각 기록해가는 동안 그것이 똑같은 수에 이른 것은 비록 10번가량에 그쳤지만, 동전 던지기로 승패를 결정하는 것은 결과를 ’운’에 내밑기는 일임이 틀림없다.

‘효율적 시장 가설’은 옳은가

이번에는 머릿속으로 한 가지 실험을 해보자. 2억2500만 명의 미국인 모두가 1달러씩 걸고 동전 던지기 게임을 한다고 하자. 이긴 사람은 돈을 따고 진 사람은 탈락한다. 이긴 사람은 다음날 또 다른 승자와 게임을 계속한다. 이렇게 20일이 지나면 승자는 215명이 남고, 이들은 100만달러씩을 손에 쥔다. 이들은 단지 ‘운이 좋아서 돈을 땄다’는 게 우리 생각이다. 그런데 만약 이들 가운데 상당수가 어떤 특징을 공유하고 있다면, 이를 어떻게 해석해야 할까?

버크셔 해서웨이의 회장이며 ‘오마하의 현자’로 불리는 워런 버핏이 1984년 한 연설에서 던진 이 질문은 ’효율적 시장 가설’을 비판하려는 것이다. 효율적 시장 가설이란, 주식시장 같은 자본시장에서 결정되는 가격은 투자자들이 이용 가능한 모든 정보를 이미 다 반영한 것이라서 앞으로 가격이 어떻게 움직일지 예측하는 것은 무의미하다는 이론이다. “원숭이가 선택한 종목에 투자한 결과가 신중한 개인투자자가 선택한 종목보다 더 높은 수익률을 냈다”는, 가끔 신문에 등장하는 모의투자 실험 결과는 효율적 시장 가설에 힘을 실어준다. 그런데 버핏이 이를 부정한 근거는 이렇다. 역사상 가장 큰 성공을 거둔 7명의 투자자는 모두 ‘가치투자’를 중시했고, 특히 그중 몇 명은 컬럼비아대학에서 ‘증권 분석’의 선구자인 벤저민 그레이엄의 지도를 직접 받았거나, 그레이엄의 투자회사에서 일했다는 것이다. 주식투자는 동전 던지기가 아니라는 것, 다시 말해 주식투자로 돈을 버는 것은 몇 차례는 운일 수 있지만, 지속적으로 투자에 성공하는 것은 ‘실력’이라는 게 그의 주장이다. 오직 주식투자로만 세계에서 세 번째 부자가 된 사람의 말이니, 흘려넘길 얘기는 아니다.

“주식은 기업의 가치를 반영하는 것인데, 시장가격은 내재가치와 괴리가 있을 수 있다. 따라서 내재가치보다 싸게 거래되는 주식을 사서 보유하다, 제 가치에 맞게 값이 형성될 때 팔아 수익을 낼 수 있다.” 가치투자는 이런 생각에 뿌리를 둔 것이다. 가치평가에서 가장 중요하게 다뤄지는 요소는 기업의 수익이다. 버핏이 투자해서 대박을 터뜨린 ‘포스코’를 놓고 버핏이 왜 그 주식을 샀을까 따져보자.

버핏은 2006년 말 현재 포스코 주식 348만여 주를 보유하고 있다. 이를 사는 데 세금을 포함해 5억7200만달러를 들였다. 평균 매입 단가가 13만원가량인 것으로 볼 때, 버핏은 2002~2003년에 주식을 많이 사들인 것 같다. 2003년 포스코의 순이익은 2조원에 약간 못 미쳤다. 이를 주식 수로 나누면 주당 순이익이 2만원을 조금 넘는다. 그런데 당시 포스코 주가는 11만~13만원대였다. 주가가 주당 순이익의 6배(벤저민 그레이엄이 만들어낸 이 수치를 증권시장 용어로는 주가수익비율(PER)이라고 한다)가량에 거래되고 있었던 셈이다. 증권선물거래소가 2004년 4월에, 유가증권시장 주식 시가총액을 2003년 상장사들의 경상이익으로 나눠봤더니 14.2배였다. 이에 견주면, 포스코는 제 가치의 절반밖에 평가를 받지 못했던 셈이다. 물론 버핏은 이런 점뿐만 아니라, 포스코가 완숙 단계에 이른 기업이며 시장점유율이 높아 수익이 더 늘어날 가능성이 크다는 점도 함께 고려했을 것이다.

성장의 과실이 외국인 투자가들에게만

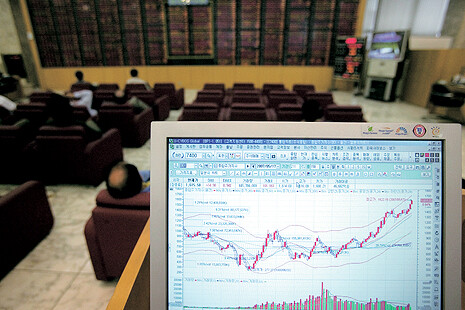

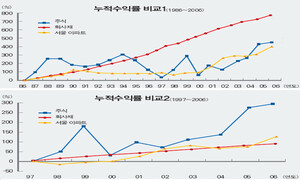

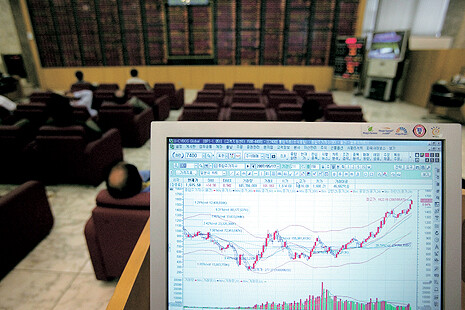

우리 증시의 주가도 기업의 실적을 잘 반영할까? 2003년부터 시작된 본격적인 국내 주가 급등은 상장사들의 실적으로 충분히 설명할 수 있다. 12월 결산법인의 경상이익은 2002년 24조8천억원, 2003년 23조3천억원에서 2004년에는 무려 50조원대로 늘었고, 그 뒤 다시 조금 줄었다. 2002~2003년 인터넷 버블 붕괴와 대우 사태 등으로 큰 손실을 본 투자자들이 몸을 사리고 있어 실적에 비해 주가가 싸게 거래됐지만, 이후에는 주가가 상장사의 실적 증가를 따라갔다고 볼 수 있다. 주가는 기업의 실적에 비해 지나치게 저평가돼 있는 때가 있고 또 한 번 상승하면 과대평가되는 수준까지 오르기도 하지만, 큰 틀에서 보면 역시 실적을 반영해 움직인다.

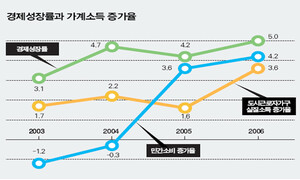

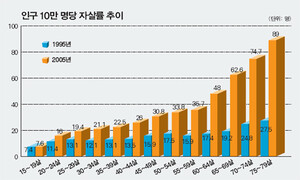

김대중 정부 마지막 날 616으로 끝난 코스피지수는 지금 1700을 넘어섰다. 실로 폭발적인 상승세를 이어왔다. 그런데 지난 6월12일 기준으로, 유가증권시장 시가총액은 지난해 상장사 경상이익의 14.74배다. 이 정도면 실적에 비해 지나치게 고평가된 것이라고 하기 어렵다. 하지만 이같은 주가 상승을 정권의 치적으로 내세울 수만은 없다. 가계의 소득은 그다지 늘지 않고 기업, 즉 주주들에게 성장의 과실이 쏠린 결과인 탓이다. 우리나라 상장사 주식의 40% 가까이를 갖고 있는 외국인 투자가들한테는 물론 칭찬받을 일일지 모른다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

홍준표 “구청장에 발리는 오세훈…‘서울시장 5선→당권도전’ 방향 틀었나”

![‘부동산 오적’ 오늘도 억까중, 이재명 말한 ‘마귀’ 실체는? [논썰] ‘부동산 오적’ 오늘도 억까중, 이재명 말한 ‘마귀’ 실체는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0207/53_17704220098585_20260206503103.jpg)

‘부동산 오적’ 오늘도 억까중, 이재명 말한 ‘마귀’ 실체는? [논썰]

‘내란 재판’ 지귀연, 서울북부지법으로…법관 정기인사

‘타짜’ 장동혁의 승부수 통했나…“직 걸라”에 쏙 들어간 사퇴 요구

법원, ‘한동훈 검언유착 오보’ 신성식 전 검사장 해임 “정당”

용접 입사 첫주…현관에서 곯아떨어졌다

‘상속세 탓’ 대한상의, 이 대통령 “정부 공격용 가짜뉴스” 비판에 “깊이 사과”

![법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면] 법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702022240809_20260204503792.jpg)

법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]

강득구 “조국 발언, 사실상 ‘좌표’…유시민·김어준 비판 불가 성역화”

이하상, 구금되고도 못 끊는 아무말 “이진관은 내란범…식사거부 투쟁”