대형 할인점의 ‘유통혁명’을 둘러싼 논란, 파이를 키울 것인가 공존을 택할 것인가

▣ 정남구 한겨레 논설위원 jeje@hani.co.kr

1930년 8월30일, 유통산업의 역사에 작은 혁명이 일어났다. 미국의 마이클 컬렌이 뉴욕 변두리 자메이카에 세계 최초의 슈퍼마켓 ‘킹컬렌’의 문을 연 것이다. 시내에서 가장 큰 식료품 가게 면적이 250㎡가량이던 무렵, 창고를 개조한 킹컬렌은 그 8배인 2천㎡에 이르렀다. 킹컬렌은 식료품을 중심으로 생활필수품을 산더미처럼 쌓아놓고 손님이 직접 살 물건을 챙겨오게 했다. 대신 소규모 식료품점보다 싼값에 팔았다. “왜 더 비싸게 사십니까?” 그것이 킹컬렌의 광고문구였다.

때는 대공황기였다. 컬렌은 물건을 팔 곳이 없던 공장들한테 싼값에 대량으로 물건을 사서 이문은 조금만 남기고 팔았다. 단 한 푼이 아쉬운 소비자들은 킹컬렌으로 구름처럼 몰려들었다. 자동차가 널리 퍼졌기에 가능한 일이기도 했다. 컬렌은 창업 2년 만에 큰 이익을 내는 슈퍼마켓을 8개로 늘렸다. 그의 성공을 본받아 ‘빅베어’ ‘자이언트 타이거’ ‘불마켓’ 등 동물 이름을 딴 슈퍼마켓이 우후죽순으로 생겨났다. 바야흐로 슈퍼마켓 유통시대가 열렸다.

슈퍼마켓이 모두에게 환영받은 것은 아니다. 소규모 식품가게들과 체인점들에는 불만의 표적이었다. 를 쓴 찰스 패너티에 따르면, 영업 타격이 얼마나 극심했는지 1930년대 후반 3년 동안 소규모 식료품 체인점들은 3분의 1 정도가 문을 닫았다. 이들은 슈퍼마켓의 가격파괴 정책을 금지해달라고 주정부에 청원하고, 신문사에는 가격파괴 광고를 싣지 말라고 요구하기도 했다. 물론 받아들여지지 않았다.

슈퍼마켓 시대는 이제 저물어가고 있다. 그 자리를 할인점이 차지하고 있다. 2005년 미국에만 4천여 개의 점포에 130만 명을 고용하고, 연매출 2850억달러에 이르는 세계 최대의 소매업체 월마트는 새로운 비난의 표적이 되었다. 가격 낮추기 정책에 따른 중소 생산자들의 어려움, 입점 지역 중소유통 상점들의 폐점으로 인한 지역경제의 혼란은 월마트를 공격하는 단골 메뉴다. 무노조 정책과 종업원에 대한 나쁜 처우 등도 월마트에 대한 부정적 인식을 키웠다. 2005년 미국노총(AFL-CIO)과 서비스노조(SEIU) 등은 2500만달러라는 거액을 들여 월마트의 열악한 노동 조건을 소비자들에게 알리는 대대적인 캠페인을 벌이기도 했다. 2003년 전산업 평균임금 21.97달러의 절반에 못 미치는 9~10달러 정도의 낮은 임금과 초과근무 수당을 제대로 지급하지 않는 경영방식이 단순히 월마트 노동자들의 문제에 그치지 않고 미국 노동자 전반의 근무 조건을 악화하는 ‘고용의 월마트화’를 낳는다고 이들은 주장했다.

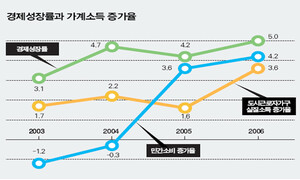

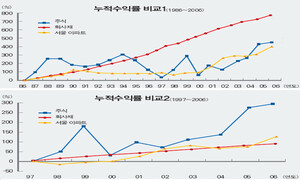

월마트는 말썽쟁이인가? 2005년 11월 시장조사기관인 글로벌 인사이트가 낸 ‘월마트의 경제적 영향 분석’이란 보고서는 결코 그렇지 않다고 강조한다. 월마트는 1985~2004년에 소비자물가를 3.1%(식료품의 경우는 9.1%) 떨어뜨렸고, 그 기간에 임금상승률을 낮춘 효과(2.2%)를 감안하더라도 실질구매력을 0.9% 끌어올렸다는 게 보고서의 요지다. 2004년을 기준으로 한 사람당 402달러, 가구당 1046달러의 실질구매력이 늘었다고 한다. 이런 효과는 대도시 지역에서도 나타난다고 보고서는 밝혔다. 월마트의 임금 수준은 소매업체 평균에 비해 높고, 일자리도 오히려 늘리는 것으로 나왔다. 물론 이 보고서에 대해 “일부 지역에서는 일자리를 줄인다는 정반대 증거도 있다”는 지적이 나왔지만, 월마트가 미국 경제에 독이라는 증거는 아직 누구도 내놓지 못했다.

영국에서는 할인점 매출의 30%를 차지하는 테스코가 표적이다. 2001년 685개이던 테스코 매장은 2006년 1898개로 늘어났다. 영국 편의점 협회는 테스코를 비롯한 대형 할인점들이 시장을 넓혀가면서 2003년 이후 4년 동안 20%가 영업을 포기했다고 밝혔다. 정육점들도 계속 문을 닫고 있다. 영국 경쟁위원회는 최근 6년 동안 세 차례나 불공정 경쟁이 있는지 조사했지만, 아무런 제재를 가하지 않았다. 할인점의 승승장구는 사업적 성공일 뿐이라는 것이다.

이마트 확장되면서 중소 유통업체 줄어

대형 할인점을 둘러싼 논란은 우리나라에서도 예외가 아니다. 1993년 서울 창동에 국내 최초의 할인점(대형 마트)을 선보인 신세계 이마트는 현재 106개 점포를 운영하며, 2006년에만 8조800억원(시장점유율 38%)의 매출을 올렸다. 외환위기 뒤 빠르게 할인점 점포 확장이 이뤄진 것은 킹컬렌의 슈퍼마켓이 유통혁명을 일으킨 것과 비슷하다. 그러나 대도시를 넘어 지방도시로까지 할인점이 확장되면서 지역 토종의 대형 소매업체와 중소 유통업체, 재래시장 등에 미치는 악영향이 지역 정치인들을 통해 부각되기 시작했다. 실제로 1996년 75만여 개이던 중소 유통업체는 2004년 61만여 개로 14만 개가 줄었다.

일부 국회의원들은 이에 대응해 할인점 신설을 허가제로 바꾸거나, 영업일수와 취급품목을 제한하는 법안을 냈다. 물론 정부는 소비자 후생을 감소시킬 뿐이라며 완강히 반대한다. 사실 할인점만이 새로운 강자는 아니다. 사이버 쇼핑몰도 빠른 속도로 성장하고 있다. 할인점을 규제해 소비자의 편의를 일부 포기하고 ‘일하는 사람’인 중소점포 경영자들에게 대안을 찾을 기회를 줄 것인가? 이는 경제학에서 대답할 사안은 아니다. 어차피 ‘우리’가 선택할 사안이다. 파이를 빨리 키운 뒤 나눌 것인가, 파이를 키우는 게 늦더라도 공존을 모색하며 천천히 갈 것인가?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다 [단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733793058302_20260313501532.jpg)

[단독] 이태원 참사 다음날 용산구청장, 대통령 경호처 ‘8100’번과 통화했다

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

이정현 국힘 공천관리위원장 사퇴…“생각한 방향 추진 어려워”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

미 공중급유기, 이라크 상공서 추락…“적군 공격·오인사격 아냐”

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”