부도덕한 일로 취급되다 중세 이후부터 허용된 이자놀이, 적정한 이자율은 어느 정도일까

▣ 정남구 한겨레 논설위원 jeje@hani.co.kr

“네 이웃이 가난하게 되어 빈손으로 네 곁에 있거든, …너는 그에게 이식(이자)을 취하지 말고.” 구약성서 시대의 민법이라 할 수 있는 25장 35절엔 이렇게 쓰여 있다. 하느님은 이스라엘 백성으로 하여금 동족한테는 돈을 빌려줬어도 이자를 못 받게 했다. 갚을 능력이 없을 때는 독촉하지 말고, 7년째 되는 안식년에 빚을 탕감해주도록 하기까지 했다. 이자에 대한 나쁜 인식은 옛 사람들에게는 보편적이었다. 기독교와는 뿌리가 다른 문화에서 산 아리스토텔레스는 “말은 새끼를 낳지만 돈은 새끼를 낳지 못한다”고 주장했다. 7세기에 등장한 이슬람교도 이자를 금했고, 중세 기독교도 775년 니케아 종교회의에서 이자놀이를 금지하는 지침을 공식적으로 채택했다.

문제는 고금리 때문에 생기는 파산

사실 하느님의 말씀은 워낙 짧아서, 몇 가지 골치 아픈 문제에 답하기 어려운 점도 있었다. 말은 새끼를 낳으니 빌려준 대가를 받아도 된다면, 왜 돈은 달리 취급해야 하는가? 돈을 빌린 사람이 그 돈으로 말을 산다면 말을 빌려준 것이나 마찬가지이기에 이런 의문이 생겼다. 다른 하나는 돈을 빌려주는 사람이 이자를 못 받는다는 이유로 돈을 빌려주는 것을 꺼리는 문제를 어찌하는가 하는 점이다. 그래서 13세기의 신학자 토마스 아퀴나스는, 원칙적으로는 이자를 금지하되 받아도 되는 몇 가지 보기를 들었다. 채권자가 자신의 돈을 빌려줌으로써 손해가 생길 때, 채권자가 그 돈으로 더 이익이 나는 투자를 할 수 있는데도 돈을 빌려줌으로써 희생한 이득을 보상받아야 할 때, 채무자가 만기를 넘겨 연체했을 때 등이다.

상업과 국제무역이 발달해, 밑천이 새끼를 치는 일이 흔해진 중세 후기에 들어서자 일부 교회와 국가는 이자놀이를 눈감아줬다. 그 틈에 대금업으로 돈을 벌며 금융 지식을 축적해간 게 유대인들이다. 유대인들은 ‘환어음’이란 걸 만들어 돈거래를 외환거래처럼 꾸미는 등 금융 기법을 발달시켰다. 캘빈을 비롯한 종교개혁가들은 마침내 생산적이고 더 많은 열매를 얻는 일을 위해 이자를 받는 일까지 하느님이 금지한 것은 아니라고 선언했다.

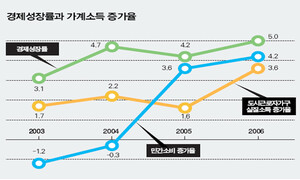

오늘날 이자는 더는 부도덕한 것이 아니다. 조지프 슘페터는 성장이 없는 경제에서는 이자율도 0이 될 수밖에 없다며, 기업 이윤은 혁신의 성과이며 이자는 이윤 창출에 기여한 대가라고 설명했다. 이제 이자는 ‘자본(돈)이 성장에 기여함으로써 이윤(새끼)을 낳는 데 참가한 대가’가 됐다. 그럼에도 골칫거리는 남았다. 상대방의 절박한 처지를 이용해 채무자가 감당하기 어려운 고율의 이자를 받는 것까지 허용해도 되는가? 바로 ‘이자율’ 문제다.

마크 트웨인은 “은행은 맑을 때 우산을 빌려주고는 비가 오면 우산을 뺏는 곳”이라고 말했다. 하지만 은행도 돈벌이를 하는 기업이란 걸 인정하면 그의 말은 그다지 감동을 주지 못한다. 돈을 빌려주는 사람은 돈을 떼일 위험을 고려하지 않을 수 없다. 10명에게 연 10% 이자를 받기로 하고 100만원씩 빌려준 사람은 1년에 100만원의 이자를 기대한다. 그런데 그중 1명이 원금을 못 갚으면 100만원을 떼이게 돼 한 푼도 남는 게 없게 된다. 이렇게 신용도가 낮은 사람들의 집단에 돈을 빌려줄 때 대부자는 처음부터 더 높은 이자율을 적용할 수밖에 없다. 경제 사정이 나빠지면 신용도가 떨어지는 사람에게 빌려준 돈부터 회수해서 떼이는 돈을 줄이는 게 금융시장의 철칙이다.

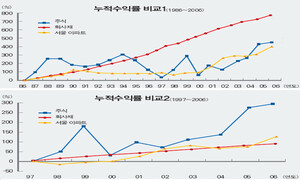

문제는 절박한 처지 때문에 터무니없는 고금리 대출을 받았다가 감당하지 못하고 파산하는 사람이 많이 생긴다는 데 있다. 실제 조선시대 말기와 일제 식민지 시기에 어려운 살림 때문에 고금리로 돈을 빌렸다가 제때 갚지 못해 농사지을 땅을 잃는 농민이 크게 늘어나는 등 동서고금을 막론하고 이런 일은 비일비재했다. 고리대금업자가 손가락질을 받았던 건 이 때문이다. 그래서 오늘날에도 많은 나라가 이자율을 제한하는 법을 두고 있다.

연 66%의 고리로 돈을 빌리는 사람이라면…

이자 상한선은 낮을수록 좋은 것일까? 나라가 이자율을 제한하면 고금리를 받던 대부자들이 이자율을 상한선 아래로 낮춰 돈을 빌려줄 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 그런 경우는 드물다. 실제로는 그 이상의 고금리를 받아야 수지가 맞는다고 생각해 돈거래를 중단하게 된다. 신용이 나빠 돈을 못 빌리는 사람이 생겨나게 마련이다. 그럼에도 이자 제한은 파산이 불가피한 고금리 거래를 미리 금지함으로써, 사회적 약자가 파산하는 것을 예방하는 의미가 있다. 이런 양면성 때문에, 적절한 이자 상한선을 정하기는 매우 어렵다. 너무 높으면 법이 있으나 마나가 되고, 너무 낮으면 돈 빌릴 길이 끊기는 사람이 많아지기 때문이다. 단순히 이자율 제한만으로는 사회적 약자를 돕기 어렵고, 마이크로크레디트를 비롯해 사회적 약자들이 저리로 돈을 빌려쓸 수 있는 제3의 통로를 많이 만드는 게 중요한 이유가 여기 있다.

우리나라에선 외환위기 직후인 1998년 국제통화기금(IMF)의 권고로 이자제한법을 폐지했다가 고금리 대출의 폐해가 커지자 사채 및 미등록 대부업체에 대해 연 40%로 이자를 제한하는 법을 2007년 3월에 부활시켰다. 그러나 등록 대부업체에 대해서는 상한선을 연 66%로 하는 대부업법이 적용되고 있다. 연 66%의 고리로 돈을 빌려야 할 만큼 절박한 사람이라면, 과연 그 이자를 제때 갚을 수 있을까?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

청담르엘 14억↓·잠실파크리오 6억↓…강남권 매물 쏟아지나

이탈리아 야구, ‘초호화 군단’ 미국 침몰시켰다

“최후의 카드 쥔 이란…전쟁 최소 2주 이상, 트럼프 맘대로 종전 힘들 것”

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

법원, 윤석열 ‘바이든 날리면’ MBC 보도 3천만원 과징금 취소

![‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판] ‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0311/20260311503585.jpg)

‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]

이상민 “윤석열, 계엄 국무회의 열 생각 없었던 듯”…한덕수 재판서 증언