보리 맥(麥)자에는 왜 올 래(來)자가 들어 있을까… ‘송풍정’에서 맛본 푸슬푸슬한 보리밥

‘미자편’에 나오는 이야기이다. 공자의 제자인 자로(子路)가 끼니때가 되어 공자에게 드릴 음식을 장만하고 있었는데, 어찌된 일인지 도중에서 일행을 잃어버리고 말았다. 급히 일행을 뒤쫓아가다가 자로는 긴 작대를 메고 옆에 바구니를 차고 가는 노인을 만나 “우리 선생님을 보지 못했습니까”라고 물었다. 그런즉, 노인은 “손발도 움직이지 않고 오곡의 구별도 모르는 자가 무슨 선생님이란 말인가”라고 중얼대며 그대로 작대기를 밭에 놓고 열심히 풀만 뜯기 시작했다. 이 노인은 실은 은자로, 공자가 노동을 하지 않고 하늘의 가르침이니, 땅의 이치니, 인간의 근본이니 하며 찧고 빻지만, 인간의 목숨을 이어주는 밭에 심어 있는 곡물이 조인지 피인지 구별조차 못하는 공자를 비웃은 것이다.

여기에서 처음으로 ‘오곡’이라는 말이 등장하는데, 오곡은 다섯 가지 중요한 곡식을 뜻하기도 하지만 ‘오곡백과’라는 말과 같이 모든 곡물을 지칭하기도 한다. 또 오곡도 그 종류가 문헌에 따라 일정하지 않다. 예를 들면 의 “오곡이 익어서 사람들이 자란다”라는 구절의 주석에는 “오곡은 벼, 기장, 보리, 콩, 피를 말한다”고 되어 있다. 또 의 의술에 관한 기술에 “오미, 오곡 오약을 가지고 그 병을 치료한다”고 되어 있는데, 그 주석에는 “오곡은 삼, 기장, 피, 보리, 콩이다”라고 풀이하고 있어 벼를 빼고 삼을 오곡에 포함하고 있다. 오곡에 삼이 들어간 것은, 삼의 줄기에서 섬유를 채취할 수 있으므로 그것으로 실을 잣고 베를 짜서 의복의 소재를 만들 수 있다는 점에서 삼이 먹을거리는 아니지만 그 시대 사람들에게 대단히 중요한 작물로 취급되었기 때문이라 할 수 있다. 또 당시 벼는 양쯔강 이남에서만 재배되는 작물이었고, 화중·화북·만주지방에서 벼농사가 시작된 것은 근세의 일이다. 곧 그 즈음에 밀을 대량으로 심기 시작하여 중국인의 주식에서 밀가루가 큰 비중을 차지하게 되자 벼가 오곡에서 탈락한 것이다.

오곡 중에서 보리는 ‘맥’(麥)이라고 쓰는데, 갑골문이나 청동기의 명문에는 ‘래’(來)라는 자형이 보리를 의미하였다. 곧 보리는 최초에는 ‘來’라고 씌었고, 후세에 ‘來’ 아래에 ‘(뒤쳐올 치)’를 보태 ‘麥’으로 되었는데, ‘뒤쳐올 치’는 인간의 발을 본뜬 상형문자로, 여기서 발의 모양을 더해 쓴 것은 보리의 웃자라는 것을 막고 뿌리가 잘 펴지도록 늦가을에 ‘보리밟기’를 행하기 때문이다. 왜 ‘오다’라는 의미의 ‘來’가 보리를 지칭하게 되었을까? 중국 신화에 의하면, 보리는 하늘에서 인간계에 내려진 멋진 곡물이라 한다. 곧 천상의 세계에서 ‘온’(來) 것이므로 ‘오다’(來)라는 말로 그 곡물을 의미하게 되었다는 것이다. 의 시 (思文)에 “나에게 래모(來牟·보리모종)를 보내다”라는 구절이 있는데, 주석에 의하면 주나라의 무왕이 포악한 은나라의 주왕을 쳐부수고 주나라를 세워 이상적 세상을 실현했을 때, 하늘이 무왕의 공적을 치하해 내린 가곡(嘉穀)이 보리였다고 한다. 그러나 ‘來’는 은나라 시절의 갑골문자에 이미 들어 있으므로, 주나라의 건국과 함께 “보리가 하늘에서 왔다”는 것은 허구이고, 다만 보리가 지중해 동부 연안이 원산지여서 서쪽에서 보리가 전해져 왔으므로 ‘먼 곳에서 온 곡물’이라는 의미로 ‘래’(來)가 되었지 않았나 추측해본다.

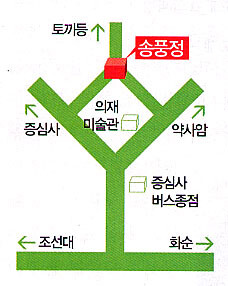

10여년 전 광주대학교 총장이셨던 고 성내운 선생님과 무등산을 등산하다가 토끼등 초엽 커다란 당산나무 아래서 등산객들이 보리비빔밥을 시퍼런 열무잎에 쌈싸 먹는 것을 보고 끼어들었다. 갖은 나물에 푸슬푸슬하게 지은 보리밥을 고추장에 썩썩 비벼 먹으니, 그 옛날 굶주림의 기억조차 맛스러움을 더해주는 것 같았다. 며칠 전 무명산악회의 무등산 등산길에 일행을 졸라 당산나무 집 송풍정(062-227-1859)을 찾았다. 22년 전 전국 최초로 보리밥집을 열었던 박형민씨는 몇년 전 교통사고로 돌아가시고 그의 아들 박승운씨가 대를 잇고 있는데, 한 그릇에 300원 하던 것이 5천원으로 오른 것 이외에는 아직도 옛날 맛, 옛날 인심을 그대로 간직하고 있어 무척 반가웠다.

김학민 | 학민사 대표·음식칼럼니스트 hakmin8@hanmail.net

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘전두환 미화’ 고성국 “당무위 피하려 비겁한 결정”…국힘 자진 탈당 거부

트럼프, 캐나다가 7조원 들여 지은 다리 “절반 내놔”…러트닉-재벌 ‘로비’ 의혹

법원, 19일 ‘내란 우두머리’ 윤석열 1심 선고 생중계

최소 1억…전한길 “윤석열 중심 제2건국 모금”

19일 만에 ‘합당 백기’ 정청래…당내 권력투쟁 노출에 리더십 휘청

미 전문가들, 한미 조선협력 ‘용두사미’ 전망…“미국 내 숙련공 전무”

![‘오리발’ 판매 1위 [그림판] ‘오리발’ 판매 1위 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0210/20260210503930.jpg)

‘오리발’ 판매 1위 [그림판]

3주 만에 귓속말 정청래-이언주…“우리는 원팀” 일촉즉발 빨간불 해제

국힘 서울시당, 고성국 ‘탈당 권유’ 의결…“‘내란 전두환’ 미화 해당행위”

조국 “민주당 제안 ‘통합 준비위’ 동의…정청래 사과 수용”

![[복국] 먹고 단결하자는 말씀?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1120/021087000120031120485_102_2.jpg)

![[라면] 당신은 왜 꼬불꼬불한가요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1113/021087000120031113484_95_1.jpg)

![[두부] 임금의 능에는 두부가 있었다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1106/021087000120031106483_103_2.jpg)

![[비지] ‘싼 게 비지떡’이라고?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1030/021087000120031030482_98.jpg)

![[따로국밥] “니들 따로국밥 묵어봤나?”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1023/021087000120031023481_102.jpg)

![[회] 왜 유명 요리사는 다 남자지?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1016/021087000120031016480_95.jpg)

![[비빔밥] 제삿밥, 하늘을 날다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1009/021087000120031009479_107.jpg)

![[짜장면] 한번 짜장은 영원한 짜장!](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0924/021087000120030924477_103_1.jpg)

![[용호봉황탕] 용 · 호랑이 · 봉황의 섞어찌개?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0917/021087000120030917476_97.jpg)

![[쌈밥] 쌈 싸먹는 법도 가지가지](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0827/021087000120030827474_86_1.jpg)

![[홍합밥] 울릉도를 사랑한 ‘영웅’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0820/021087000120030820473_94_1.jpg)

![[단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도? [단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0206/53_17703650106529_20260205504253.jpg)