일러스트레이션 제천간디학교 이담

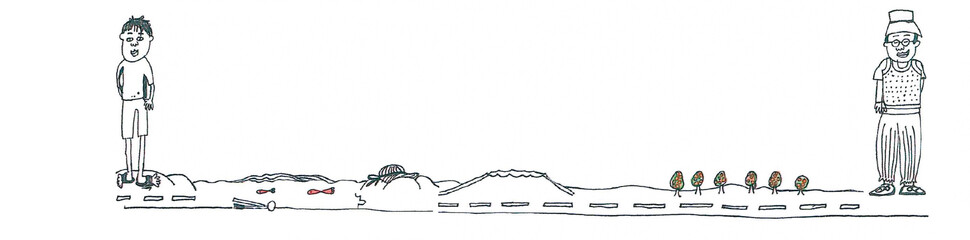

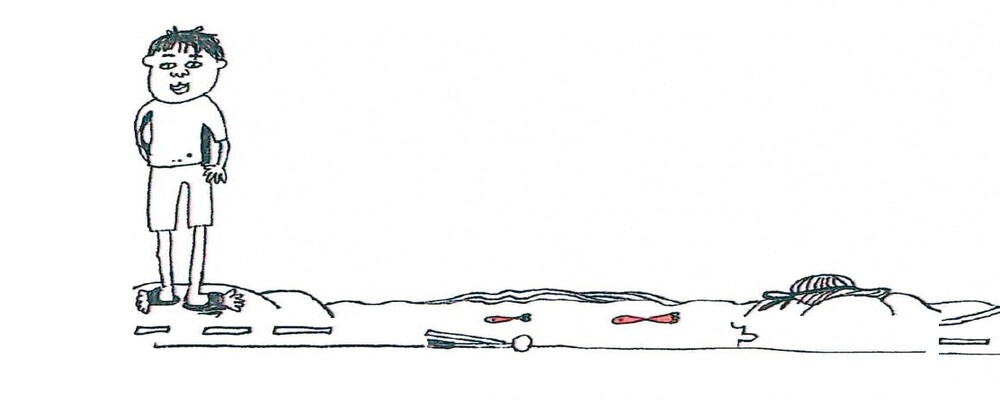

어릴 때부터 ‘소나무처럼’ 고스란히 키워온 습관이 있다. 습관이라고 하는 것이 적절한지 모르겠다. 습관은 어떤 행동을 계속하다가 길들어버리는 것이라면, 이 경우는 불가항력이고 늘 새로우니까. 나는 심한 길치다. 지도를 잘 볼 줄 모르거니와 잘 보려 하지도 않는다. 태어나서부터 죽 같은 동네에 살았는데, 우리 집을 중심으로 반경 500m가량을 벗어나면 모든 방향성을 잃는다. 7살 무렵 집에서 1분이 채 걸리지 않는 거리에 있는 사촌동생네 집에 놀러 가다가 길을 잃어 비슷비슷하게 생긴 다른 아파트 10층마다 초인종을 눌러보다가 엉엉 우는 나를 고모부가 잡아온 일은 아직도 회자될 만큼 전설적이다.

아직도 내가 어딘가에 혼자 가겠다고 하면 주변 사람들은 못 미더워하며 내가 만나려는 사람에게 꼭 데리러 나오라 말하라고 한다. 물론 나를 잘 아는 사람들은 내가 잘 아는 곳에서만 만나자고 한다. 전적이 있기에 민망하게 웃어넘길 수밖에 없다.

어제는 지하철을 타고 친구를 만나러 갔다. 주위의 염려를 무릅쓰고 오랜만에 혼자 길을 나섰다. 오전 11시쯤 지하철 안은 붐비지 않았다. 사람들은 휴대전화에 코를 박고 귀에 이어폰을 꽂고 저마다 어디론가 가고 있었다. 색색깔 다른 옷을 차려입고 바쁘게 자신에게만 집중해 길을 가는 사람들을 구경하는 재미가 쏠쏠했다. 매일 같은 사람들이 정확히 같은 모습으로 한 치의 오차도 없이 움직이는 것이 아닌 한 지하철역 안 모습은 매일 달라진다. 공간을 이루는 것들이 변하니까.

정류장으로 내려가는 길에 낯선 할머니가 다가와 “이쪽에서 지하철을 타면 복정역에 갈 수 있냐”고 물었다. 나는 속으로 ‘내게 길을 묻다니, 그리고 이 동네 토박이인데도 모른다고 대답해야 하다니, 언니가 알면 비웃을 텐데’라고 생각하며 “모르겠다”고 말했다. 어리둥절하고 씁쓸한 기분으로 내려와 벤치에 앉았다. 마침 머리 오른쪽 뒤편에 노선도가 있어 들여다보니 복정역으로 가려면 반대편 열차를 타야 했다. 앗.

초등학교 때부터 같은 노선의 지하철을 셀 수도 없이 많이 탔지만 나는 길을 제대로 찾기는커녕 노선도의 정류장 몇 곳도 제대로 외우지 못한다. 매일매일 이미 알던 길을 잊기라도 하듯 주변이 새롭고 놀라운 것투성이다. 걸으면서 다른 생각을 하면 어느새 그것들이 서로 엮여 상상 속 길을 만들어 나를 이끈다. 길을 잃게 하는 건 어떤 날은 내가 좋아하는 친구에 대한 걱정이고, 또 어떤 날은 나를 서운하게 하는 매몰찬 거절이고, 가끔은 예상치 못하게 받은 선물이다. 내 일상을 이루는 부스러기 같은 순간들. 그중에는 병과 병으로 잃은 것들과 그것에서 출발한 새로운 생각도 있다. 내 병은 조금 큰 부스러기이다. 지금껏 길이라고 알아왔던 것과 완전히 다른 길을 상상하게 하는 매개체다. 내가 어디에 있든 길을 잃는 이유는 바로 그것이다. 생각에 걸려 넘어지듯 전혀 다른 길로 빠져버리기 때문이다.

자신하는 것은, 길을 잃어도 당황하지 않는다는 거다. 길을 잘못 든 것을 알아차리면 다시 제대로 가면 그만이다. 내게 길을 물은 할머니처럼 나도 누군가에게 길을 물을 수 있다. 대답을 못 들을 수도 있고 누군가도 길을 모를 수 있겠지만 결국 어떻게든 도착지에 갈 것이라고 믿는다. 지금껏 그래왔다.

결국 그 할머니가 지하철을 탔는지는 알 수 없다. 나보다 지리에 밝은 누군가가 올바른 방향을 안내해드리지 않았을까?

신채윤 고2 학생

희귀병 ‘다카야스동맥염’을 앓고 있는 학생의 투병기입니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘한덕수 23년형 선고’ 이진관 판사, 박성재에 “계엄 반대한 것 맞냐” 송곳 질문

한미연합사단 한국 부사단장에 첫 여성장군 문한옥 준장 취임

김민석 “서울시 추진 광화문 ‘감사의 정원’ 공사중지 명령 검토”

“배신자 될래?” 전한길 최후통첩에 반응 없는 국힘

합당·특검 ‘계파 갈등’, 보완수사권 ‘당청 불화’…수세 몰린 정청래

‘역사적 압승’ 이끈 다카이치…1946년 제정 ‘평화 헌법’ 최대 기로

‘쌍방울 변호인’ 특검 추천 이성윤 “있지도 않은 의혹 확산, 안타까워”

이 대통령 “수십만호 공급 효과”…등록임대주택 양도세 혜택 축소 시동

여한구에 ‘퇴짜’ 그리어…“비관세 장벽 그대로면 상호관세 올리겠다”

‘다카이치 1강 체제’ 한-일 관계…당분간 맑다가 차차 ‘먹구름’ 전망

![길 뒤의 길, 글 뒤에 글 [노랑클로버-마지막회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0212/53_16762087769399_20230203500028.jpg)

![[단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도? [단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0206/53_17703650106529_20260205504253.jpg)