일러스트레이션 제천간디학교 이담

글을 쓸 때, 특히 칼럼 글을 쓸 때 되도록 코로나19를 언급하지 않으려 애썼다. 분명 사회적 거리두기 등이 몸과 마음에 많은 영향을 미치는 건 사실이지만, 코로나19를 조명하기보다 원래 일상에 주목하려 했다. 무엇에 힘들더라도 그것에만 매몰되지 않은 게 중요하니까. 그러나 상황이 변할 때마다 마음은 크게 휘청였고, 인스턴트처럼 소비되는 이슈에도 귀 기울이게 됐다. 이렇게 나를 좌우하는 것에서 아예 고개를 돌리기란 너무 어려웠다. 그래서 아예 직면해보면 어떨까 싶다. 상황을 정확히 아는 것, 고개를 돌리기 위해 가장 중요한 첫 단계이다.

현재 코로나19를 계속 생각하게 된 이유는 주변 사람들이 자꾸 일주일씩 사라지기 때문이다. 그전보다 격리기간이 많이 줄어든 것은 사람들이 ‘코로나’라는 말만큼이나 ‘오미크론’이란 말을 많이 쓰면서다.

그렇게 된 지 몇 달이 지났고, 지난 목요일에 해본 코로나19 자가진단키트에 두 줄이 떴다. 오미크론에 걸렸다. 집과 학교만을, 그것도 아빠 차를 타고 오갔는데 대체 어디서 바이러스를 묻혀 온 것일까? 바이러스가 끼어든 틈새는 어디일까. 고열과 오한, 두통, 기침, 가래, 근육통에다 흉통까지 모든 증상을 체험했다.

이내 동생도 확진됐고 우리는 한 평도 채 되지 않는 내 방에서 격리 생활을 했다. 사실 동생은 자기 방에서 격리할 수도 있었는데 혼자 있기 외롭다며 내 방으로 건너왔다. 건너온 그날 동생은 열이 40도까지 치솟았다. 방 밖, 엄마의 걱정을 느끼며 아픈 몸으로 동생을 돌봤다. 다음날 동생은 열이 내렸고 기침 한 번 없이 빠르게 호전됐다. 아직도 목소리가 잘 나오지 않는 나와 달리 깨끗한 목소리로 심심하다며 떼쓰고 있다. 엄마가 동생 읽으라고 책 열 권을 넣어줬는데, 읽기 싫어하며 나에게 계속 “누나는 책 읽기 싫을 때 어떻게 했어?”라고 묻 는다.

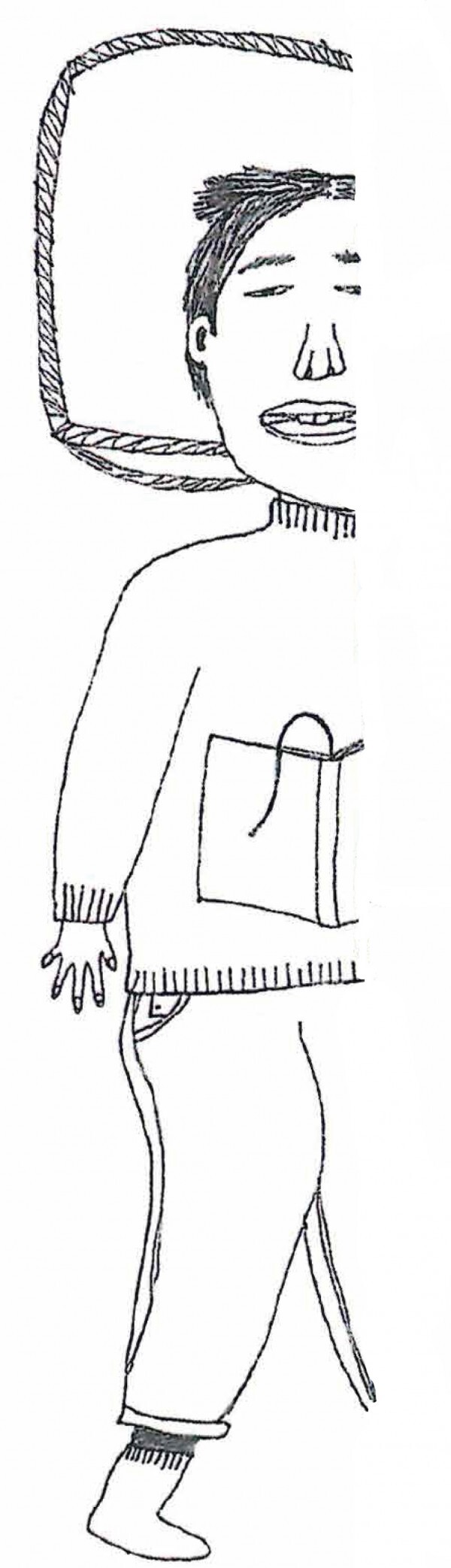

일주일의 격리 생활이 거의 끝나간다. 일주일 동안 잠을 설쳤고 외로웠다. 그중에서도 가장 힘들었던 날은 역시 동생이 내 옆에서 아픈 날이었다. 캄캄한 밤 동생 옆에 누웠을 때, 뜨거운 동생의 몸을 느끼며 어둠 속에 누워 있는 것이 막막하고 두려웠다. 해줄 게 없어 안타까웠지만, 동시에 의지할 존재가 되는 게 버거웠다. 우리를 낳았을 때 엄마가 그랬을까? 언니가 태어나 처음 아팠을 때 그랬을까? 이런 마음이었을까? 잠시였지만 동생에게 나는 어른이었고, 아직 그걸 견디기에 나는 끔찍하게도 연약했다.

어릴 때는 곧잘 어른스럽다는 소리를 들었다. ‘애어른 같다’는 말을 칭찬으로도, 욕으로도 내게 쓰는 사람들이 있었다. 19살이 되고, 특히 아프고 나서는 차라리 ‘애같이 군다’는 말을 많이 듣고 있다. 부모님께 의지하고, 위험한 듯한 일엔 나서지 않으려는 모습이 그래 보이는 것 같다. 말과 행동이 조금씩 더 어려진 것 같기도 하다. 그리고 ‘어른스럽다’는 이야기를 들을 때는, 응당 그래야 할 때 어른들에게 의지하지 않거나 누군가에게 의지가 될 때다. 아플 때 의지가 될 어른이 곁에 있는 행운을 갖기는 쉽지 않다. 버겁고 막막한 마음을 견딜 만큼 굳센 사람을 곁에 두는 것.

아픈 동안 주변 어른들이 나에게 해준 일을 생각한다. 코로나19 대유행에도 배움이 끊기지 않게 환경을 마련해주려 한 선생님들도 생각한다. 내가 그들에게 의지하게 된 것, 더는 ‘어른스럽다’는 말을 듣지 않게 된 것에 대해서. 전무후무한 상황에서도 길잡이가 되기 위해 남들보다 더 많은 짐을 감당하는 사람들이 있다. 나와 모든 사람을 뒤흔든 ‘코로나’에서 고개를 돌릴지 말지를 생각하는 것조차, 그들이 있기 때문이라는 것이 나를 다시금 아이처럼 굴고 싶게 한다.

신채윤 고3 학생

*노랑클로버: 희귀병 ‘다카야스동맥염’을 앓고 있는 학생의 투병기입니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

![[속보] 테헤란 대규모 집회 중 인근서 폭발…트럼프 “지켜봐라” 경고 뒤 [속보] 테헤란 대규모 집회 중 인근서 폭발…트럼프 “지켜봐라” 경고 뒤](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17734085699754_20260313502577.jpg)

[속보] 테헤란 대규모 집회 중 인근서 폭발…트럼프 “지켜봐라” 경고 뒤

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이란, 두바이금융센터 공격…신한·우리은행 지점 있지만 인명 피해 없어

![길 뒤의 길, 글 뒤에 글 [노랑클로버-마지막회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0212/53_16762087769399_20230203500028.jpg)