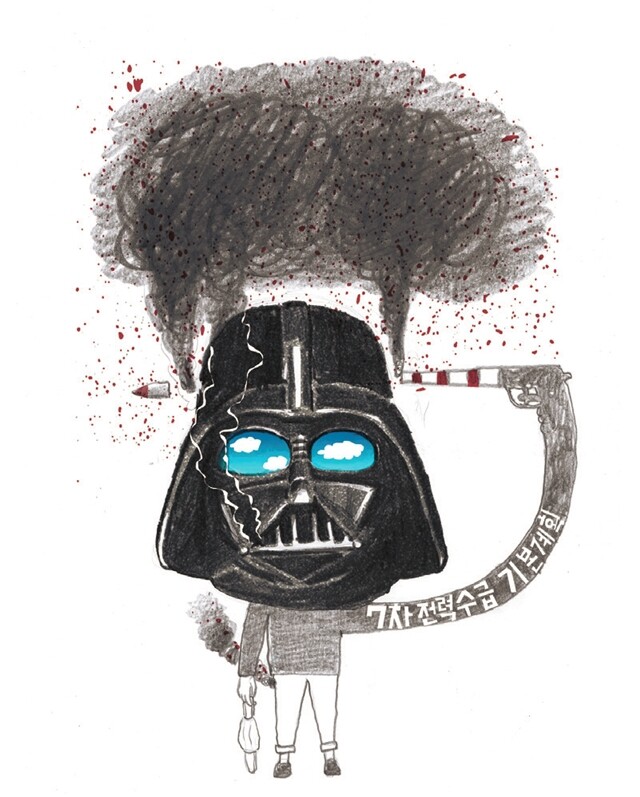

일러스트레이션/ 이우만

“시내 중심으로 향하는 길은 구름 속을 방불케 했다. 도시는 고운 밀가루를 흩뿌려놓은 것 같은 ‘안개성(城)’으로 변했다. 이정표 구실을 하던 주요 건물들은 암울한 스모그 속으로 숨었다. 출근길 시민들은 대부분 마스크를 써 마스크 박람회장을 연상시켰다.”

누군가는 요즘 서울 풍경을 떠올렸을 것이다. 하지만 2015년 12월 특파원으로 있을 때 쓴 베이징 스모그 르포 기사 가운데 일부다. 1년 전 베이징을 떠나면서 지긋지긋한 스모그와 ‘짜이젠’(再見·잘 가)일 줄 알았다. 유감스럽게도 헛된 바람이었다.

요즘 아침마다 창밖을 내다보노라면 “베이징보다 나을 게 없다”는 말이 저절로 나온다. 그제는 늘 보이던 매봉재산이 시야에서 완전히 사라졌다. 불과 1~2km 떨어진 여러 건물도 윤곽이 흐물흐물 무너져내린다. 스모그가 부리는 신묘한 마술이다. 간밤 내린 비를 맞은 자동차엔 누런 먼지 자국이 얼룩져 있다. 오염도를 알리는 공기청정기 LED 등에 빨간불이 들어오고, 방충망은 한 계절이 지나기도 전에 먼지로 틈새가 막혔다. 출근길엔 마스크로 중무장한 사람들이 종종걸음을 내딛는다.

중국에선 눈뜨면 미세먼지 측정 앱을 켜 수치를 확인하는 게 일상이었다. 공교롭게 약속은 스모그 수치가 적색경보를 발동하는 날 잡히곤 했다. 지금도 마찬가지다. 날씨, 기온과 함께 꼭 대기오염도를 살핀다. 수치는 100을 가볍게 넘긴다.

미세먼지가 중국 ‘못지않다’는 말도 우습게 됐다. 3월21일 국제 공기질 모니터 앱인 ‘에어비주얼’은 서울의 공기질 지수가 183으로 186인 인도 뉴델리에 이어 세계 2위라고 발표했다. 세계보건기구(WHO) 권고 기준인 하루 평균 25㎍/m³의 7배가 넘는 농도다. 같은 날 중국 베이징의 공기질 지수는 162로 서울보다 낮았다. 미국의 한 환경보건단체 통계를 보면 한국이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 미세먼지 농도와 대기오염으로 인한 사망자 수가 터키에 이어 두 번째로 많다고 한다.

당국은 미세먼지가 심해질 때마다 “호흡기, 심혈관 질환이 있는 노약자나 어린이의 외출을 자제해야 한다”고 했지만 하나 마나 한 말이다. 아무리 스모그가 자욱해도 우리는 유치원, 학교, 일터에 가야 한다. 물이면 가려 마시겠지만 공기는 그야말로 속수무책이다.

미세먼지는 대부분 황해 너머 중국에서 온다고 ‘나쁜 이웃’을 탓한다. 중국에서 날아온 미세먼지 탓에 한국과 일본에서 조기 사망하는 사람이 4만 명에 이른다는 말도 있다. 실상은 꼭 그렇지만도 않다. 미세먼지의 70~50%는 ‘국산’이다. 여름 무더위로 인한 전력 수급 불안정에 놀란 정부는 화력발전소를 늘려 짓는다. 정부의 7차 전력수급 기본계획은 2029년까지 화력발전소 20기를 더 짓기로 했다. 부쩍 늘어난 디젤 차량도 한몫한다. 남 탓할 일이 아닌 셈이다.

그럼에도 스모그는 후끈 달아오른 대선 판에서 관심 밖인 듯하다. 중국과의 공조 강화나 미세먼지 기준 강화 정도에 그친다. 학교 미세먼지 알리미 제도 도입, 한·중·일 환경협약 강화, 신규 화력발전소 건설 중단, 선진국 수준 경보시스템 도입, 전력 소비 감축…. 막연하고 대동소이하다.

이대로라면 당분간 푸른 하늘을 바라는 것은 사치스러운 일이다. 중국에서 한 행위예술가가 미세먼지로 벽돌을 만들어 대기오염을 고발했다. 먼지벽돌까지야 아니더라도 자칫하면 한국에서 의 다스베이더를 연상케 하는 방독면을 쓰고 걷는 시민들을 마주칠 줄 모른다. 오늘 낮에도 해가 스모그에 스치운다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘하메네이 사망’ 이란, 실세 라리자니 체제 이미 구축

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

이란 37년 절대권력, 하루아침에 ‘폭사’…하메네이는 누구

하메네이 전권 위임받은 라리자니 “미국, 후회하게 만들겠다”

국힘 ‘TK 빼고 전패’ 어게인?…날개 단 이재명 효과, 6월 시나리오는

![왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0301/53_17723391952718_511772339139994.jpg)

왜 부자는 수돗물 마시고 가난하면 병생수 마실까 [.txt]

트럼프, 이란 국민에 “우리 작전 끝나면 정부 장악하라”

전한길은 왜 ‘후추 스프레이’를 휴대할까…국회 검색대서 발각 소동

일제, 지름 2m ‘왕의 소나무’ 대량학살…백두대간 원시림 초토화 사진 공개

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류