1

“김현 비평은 높은 자리에서 작품을 지도하기보다 그것에 바짝 다가가 다정스레 입 맞추었다”는 어느 작가의 표현을 빗대자면, 마르셀 라이히라니츠키 비평은 작품에 다가가 살포시 입 맞추기보다 독자의 자리에서 그것을 깐깐하게 톺아보는 것에 가까웠다. ‘독일 문학의 교황’이던 그는 ‘주례사 비평’을 할 줄 몰랐다. 그에게 ‘평결’ 기준은 작가의 됨됨이가 아니라 오로지 작품의 됨됨이였다. 애매모호함을 혐오했던 그는, 작품이 변변찮으면 자신과 교우하던 작가에게도 모진 비평을 서슴지 않았다. 마치 신에 대한 신심이 교황의 ‘주기도문’이듯, 문학에 대한 열정이 그의 ‘십계명’이었다. 그런 그에게 대중은 절대적인 권력을 위임했지만, 모든 절대권력의 숙명이 그러하듯 그에겐 적도 많았다. 2013년 9월26일 독일 대통령도 참석한 그의 장례식에서 작가들의 얼굴은 보이지 않았다.

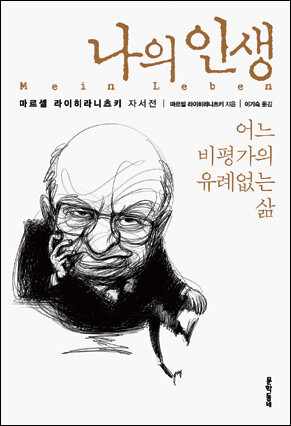

마르셀 라이히라니츠키의 (이기숙 옮김, 문학동네 펴냄)은 그가 남긴 유일한 자서전이자 20세기의 비극을 돌아보는 우리 시대의 빼어난 회고록이다. 시간의 흐름을 줄기 삼아 전반부는 ‘역사’에, 후반부는 ‘문학’에 방점이 찍혀 있는 이 책에서 가장 압도적인 것은 홀로코스트를 그린 앞부분이다. 폴란드계 유대인인 그는 인류가 겪은 가장 고통스러운 기억 가운데 하나를 잊을 수 없을 만큼 강렬하고 가슴 아프게 증언했다. 문학평론가의 자서전으로는 이례적이게 독일에서 120만 부 넘게 팔리며 15개국 이상의 나라에서 번역 출간된 것은, 이 책에 지난 20세기 인류가 스스로에게 저지른 가장 잔혹한 범죄의 실상과 그 상처가 고스란히 담겨 있기 때문이다.

“혹시 바르샤바에서 막 도착한 그 부부는 옷을 다 벗은 채 ‘호스’ 안을 걸어가고 있지나 않을까? 가스실로 가는 좁은 길을 그렇게 불렀다. 어쩌면 이미 가스실에 들어가 벌거벗은 내 어머니와 아버지 옆에 바짝 붙어 서 있을지도 모르겠다. 샤워실과 비슷하고 천장에 파이프관이 달린 그 가스실 말이다. 파이프에서 나오는 것은 물이 아니라 디젤기관이 뿜어내는 가스였다. 가스실로 밀려 들어간 사람들이 모두 질식하기까지는 약 30분이 걸렸다. 죽음의 공포가 덮친 그 마지막 순간에 죽어가던 사람들은 창자와 방광을 통제하지 못했다. 대부분 대변과 소변으로 더럽혀진 시신들은 재빨리 치워졌다. 바르샤바에서 온 다음 유대인들에게 자리를 내주기 위해.”(238쪽)

문학 말고는 기댈 데가 없었던 한 인간의 생존을 향한 분투와 문학에 대한 애정으로 애잔한 후반부의 한 대목. 곡절 끝에 독일로 망명해 문단에 얼굴을 내민 그에게 귄터 그라스는 도대체 당신의 정체는 무엇이냐고 묻는다. 그는 “절반은 폴란드인, 절반은 독일인, 그리고 온전한 유대인”이라고 답한다. 허나 어찌 모르리, 그의 유일한 고향이자 안식처가 ‘문학’이었다는 것을.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 미국 요구한 ‘한국 대미투자 1호’는 거론 안 된 에너지 사업 [단독] 미국 요구한 ‘한국 대미투자 1호’는 거론 안 된 에너지 사업](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702063577611_20260204503883.jpg)

[단독] 미국 요구한 ‘한국 대미투자 1호’는 거론 안 된 에너지 사업

박영재 법원행정처장 “이 대통령 선거법 사건 파기환송, 헌법·법률 따른 판결”

‘서해 피격’ 무죄 박지원, 윤석열 고소…“정적 제거에 국민 죽음 악용”

![[단독] “버르장머리가”…오늘 김용원 퇴임식서 인권위 직원들 ‘미러링 시위’ [단독] “버르장머리가”…오늘 김용원 퇴임식서 인권위 직원들 ‘미러링 시위’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0205/53_17702474075021_20260205500290.jpg)

[단독] “버르장머리가”…오늘 김용원 퇴임식서 인권위 직원들 ‘미러링 시위’

김경 “강선우, ‘몰아서 입금 말라’ 방법까지 알려주며 쪼개기 후원 제안”

장동혁 “선거권 16살로 낮추자”…민주 “반대하다 갑자기 왜”

‘한동훈 제명 반대’ 배현진, 국힘 윤리위에 제소

![현무-5와 12식 지대함 미사일 [유레카] 현무-5와 12식 지대함 미사일 [유레카]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17701902823798_20260204503163.jpg)

현무-5와 12식 지대함 미사일 [유레카]

검찰, 대장동 이어 ‘위례’도 항소 포기…이 대통령 재판 재개시 영향줄 듯

![합당…합당? [그림판] 합당…합당? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0204/20260204503785.jpg)

합당…합당? [그림판]